糖心app下载官方入口:app软件下载网站-时隔七年的《舌尖上的中国》第四季,还有什么新鲜感?

当听到《舌尖上的中国》第四季即将播出的消息时,特意翻查了一下以往播出的历史。屈指算来,当年《舌尖上的中国》一炮而红,连带片名都成为坊间热词,已是十三年前(2012)的往事。甚至距离第三季的播出(2018),也已经到了“七年之痒”。

回想起来,这个逐渐有些让人淡忘的纪录片系列,在前三季里拍遍了神州各地的美食。虽不能说已经穷尽,但相比同类题材的美食纪录片,这暌违日久的第四季还能拍出什么新鲜感呢?

《舌尖上的中国》第四季

从第四季的开篇第一集的情况看,前几季中的一些优点还是延续了下来。

中国菜向来讲究“色香味”。囿于电视传媒的局限,自从第一季开始,《舌尖上的中国》很明显就是在人们能够看见的“色”上大做文章,譬如第一季的徽州臭鳜鱼或是第二季的红柳枝烤羊肉,都拍得令人馋涎欲滴。

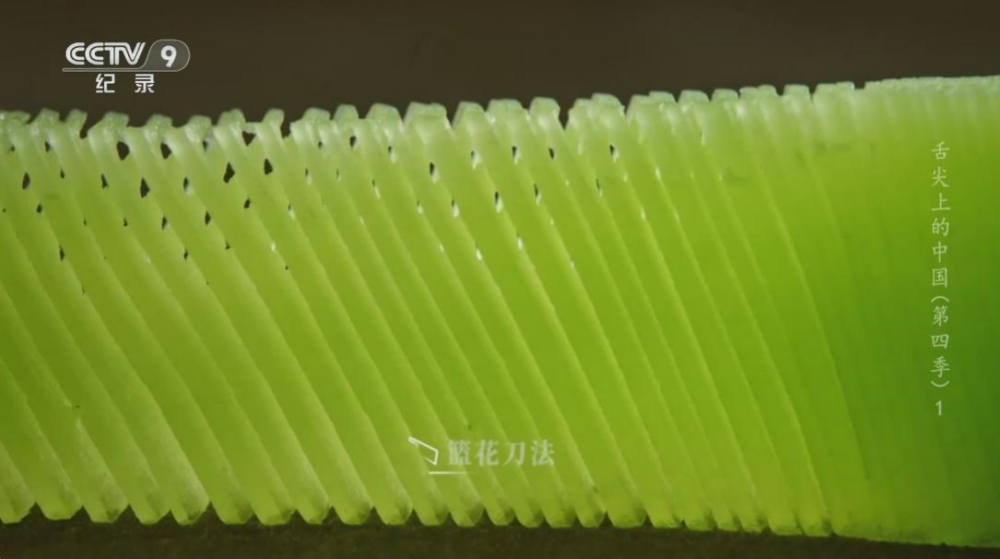

而这一季中的一道普普通通的莴笋,在淮扬厨师的刀工下竟然能做成篱笆状,着实也是一种视觉享受。另一方面,一些旁白也称得上是金句,譬如“人人都有一双手,为何有人成高手”,“人生如烹饪,火候是关键”,“双手是心灵的延伸,是心灵的触角”等等。

篮花刀法下的莴笋

实际上,第四季的第一集名曰“绝活”,这似乎是一个有别于前三季各集的视角,一如片中所言“无论何时,亲手制作,都是中国人最高的餐桌礼遇”,也正与过年的气氛合拍。

尽管《卖油翁》中的“我亦无他,惟手熟尔”早已耳熟能详,但当片中展现出这样的“绝活”时,仍然不免令人有些惊叹与新鲜感。除了淮扬刀工之外,率先登场的宁波老翁用特制的八卦铁钩“荡”起海滩上的红钳蟹的场景,实在是宛如“卖油翁”的再现。另外譬如淮扬厨师的刀工,台南渔家去虱目鱼骨而留全鱼的场景,同样让人印象深刻。

当然,台上一分钟,台下十年功。宁波老翁在能够荡蟹之前,在家用铁钩练习“荡”土豆长达十年,便是恰如其分地印证了这句话。

海滩荡蟹

有道是英雄莫问出处,猛将拔于行伍。使用这些“绝活”的食材,却并非出现在高级餐馆,反而是地地道道的平民饮食。譬如,红钳蟹制成的虾酱是宁波人下饭的日常辅食,泰兴的烧饼是有如兰州拉面一般的平民早餐,自贡的“盐帮菜”腰花出自街头小餐馆,甚至用 “虱目鱼”制成的“虱目鱼肚粥”或“虱目鱼肚”,也是台南一带的平民美食。

与这种市井气息相映成趣的是,在“绝活”一集中出场的不少人物,都或多或少使用了当地方言,宁波的吴方言、钦州的粤方言、泰兴的江淮官话与自贡的西南官话相继出现,从一个侧面映衬了食物中的乡土气。

虱目鱼丸汤

当然,浓郁“乡土气”的另一面,就是它们在现代化浪潮中面临的挑战。哪怕在上海这样的大城市,也早有“老虎脚爪”传统小吃难觅踪迹的感叹,临近的苏州,史籍记载的苏式糕点有几百上千种,如今能够买到吃到的,又有几何?《舌尖上的中国》里的“绝活”,也同样面临着这样的困境。

铁钩荡蟹的六旬老翁,竟已是拥有这一绝活的最年轻者,泰兴的传统球状烤炉,也是只此一家而无分店,后继乏人的窘境不言而喻。更不要说,淮扬厨师们曾经引以为豪的刀工,也正面临着机械化的冲击。片中出现了机械化切干丝的场景,所切干丝,又快又好,令扬州名厨,也不能不甘拜下风。

精湛却又古老的传统手工艺如何应对现代化的冲击,自然是个显得有些严肃的话题。作为一部纪录片,《舌尖中的中国》无意进行同样严肃的评析,却用片中的实例隐约做出了回答。诚然,机械化切干丝的效率令人力望尘莫及,但厨师变化多端的刀工所展现出的视觉效果,却是单调的工业机器可望而不可即的。

另一方面,社会生活节奏的加快,使得年轻人不愿食用骨刺过多的虱目鱼,故而催生了去鱼骨的需求。只不过,去骨往往要将整鱼“大卸八块”,而在资深养殖户看来,“这只鱼如果不是全鱼,就不是鱼了”,于是才有了如同操刀手术一般的独家去骨技艺——骨去尽而鱼全在。目下的机器,似乎还不能做到这一点。

差异化是一方面,另一方面则是向传统找寻答案。“绝活”一集中另一个“接地气”的地方,就是出现了如今在网上争议不断,仿佛“盛名之下其实难副”的典型菜式——杭州的“西湖醋鱼”。南宋周密的《武林旧事》曾记载宋高宗赵构在临安品尝“宋嫂鱼羹”,清代袁枚的《随园食单》里也有一道“醋搂鱼”,它们或许就与“西湖醋鱼”有着渊源关系。显而易见,流传如此之久的一道菜色,必然有其存在的合理性。毕竟,就像片中所言,“好吃才能传下去”。

毁誉参半的西湖醋鱼

片中因此展开的杭帮菜厨师改良、复兴“西湖醋鱼”的故事,倒是令人联想到四十年前的喜剧电影《小小得月楼》里的青年厨师再现失传已久的名菜“甫里鸭”的故事。版本已经更新到第72道的西湖醋鱼背后的艰辛令人肃然起敬,而从古老菜谱中发现的西湖醋鱼传承奥秘——“有蟹味”则让人有些食指大动,意欲前往品尝而后快了。

单以开篇而论,《舌尖上的中国》第四季并没有令人失望。毕竟,前几季纪录片未及上镜的中华美食世界遗珍尚多,只要切换合适的视角,仍然能让观众感受到新鲜感。