糖心vlogapp下载官网入口:段誉大干甘宝宝-葛兰西:“生活就是抵抗”

“生活就是抵抗”——让-伊夫·弗雷蒂涅这本安东尼奥·葛兰西传记的题目取得不能再好了,它出色地描绘了这个非凡的人物。

不理解和重建20世纪上半叶的政治史,就没法理解和重建葛兰西的生平。的确,从许多方面来看,葛兰西悲剧的一生反映了自由主义政权在向民主社会转变上的失败。作为这一失败的受害者,葛兰西致力于想象在一个由资产阶级和无产阶级构成的系统中,自治能起什么作用,因此,他也就放弃了消除阶级和统一社会经济的目标。葛兰西理解,在西方,在社会分化和多元主义已经落地生根的情况下,雅各宾派的革命时刻已经过去了。他的目标是找出在不完全否定自由主义秩序的历史遗产,不完全否定先于自由主义和资本主义秩序的法律、政治文化的情况下,自由主义秩序还能承受什么根本上的改造。在葛兰西的历史主义进路(这一进路不必背负第二国际社会主义者的决定论负担)中,有足够的空间来表达一个政治意志,也有足够的空间来让那个意志适应特定的语境。换言之,社会主义改造不可能是社会力量机械运作的结果,必须由党和知识分子来设计它、把它理念化、想象它,这样,社会力量才能成为能动的政治主体,对自身进行改造。葛兰西从南意大利失败的革命中学到的一个教训是,把革命的理念强加于一个社会而不关注其历史特性,可能破坏其真正变革的潜能。

葛兰西

在1796年拿破仑发动第一次意大利战争期间,那不勒斯的雅各宾势力对波旁国王发起反叛并于1799年1月宣布成立帕尔特诺普共和国,后者的名字源于古希腊殖民地帕耳忒诺珀,也就是那不勒斯城的前身。这个共和国国内没有真正的选民,其存在完全依赖于法军的力量;领导这个共和国的是一帮有文化的开明贵族,他们空谈理论而理想主义,对自己国家的下层阶级几乎一无所知,而他们的事业的成功,又在根本上取决于后者的同意。在教会的攻击(在俄国、英国和土耳其的支持下,教会发动农民反对共和国)下,南意大利的“民主化”进程一败涂地。文森佐·库柯(Vincenzo Cucco)的《关于1799年那不勒斯革命的历史论文》(Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799) 提供了一个关于那个短命共和国的现实主义的、批判的叙述并指出,它失败的原因,恰恰在于其革命精英身上的那种雅各宾式的抽象。他们完全脱离了人民——在理论上正确,在实践上错误。解放人民却又不影响、塑造他们的意见意味着把地盘拱手让给复辟的波旁王朝的反动意识形态,后者在政治上的严厉压迫将在未来的数十年里阻碍南方的自由主义改革——2003年,美国在试图对伊拉克输出民主的时候也引发了同样的后果。

在库柯的“被动革命”理论的基础上,葛兰西认为,一个意志,若只是历史力量的工具性载体,那它大抵是非政治的、抽象的,最终也是无效的。作为意大利人文主义(其主要参照点在文艺复兴早期)的传人,葛兰西设想了一条政治上的通往社会改造之路,这条道路既不依赖主观的意志,也不依赖客观的社会科学。对他来说,就像对尼科洛·马基雅维利来说一样,政治行动是人为认识和行动,以及,最重要的是,为从行动的观点来看的知识而创造出来的最精致的东西。在这个文化环境中,葛兰西发展出他作为一个人、作为一名学者和作为一位政治领袖的心智。最主要的是,在这个文化环境中,饱受束缚之苦的他发展出一套抵抗束缚的最有效的策略。

那种永远不能从必然性中解放出来的极端现实条件——监狱——是作为解放的艺术和科学的政治行动的范式。葛兰西的一生本质上就是对这个范式的一种再现。的确,没有哪个词能比“监狱”更好地表达葛兰西的个人生活和政治生活的连结了。他一生辗转于各种监狱,监狱是他对后世影响最深的政治范畴——庶民性和霸权——的来源。

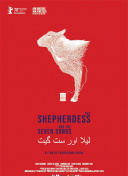

《生活就是抵抗》英文书封

葛兰西是战士,不只是反对法西斯主义的战士,早在法西斯主义当政前,他就已经在战斗了。他一生都在为道德和政治的自主而战,他很早就知道观念是不完美的工具,人为扩展自己在冷漠环境(这个环境的运行逻辑不关心人对自由的追求,并且只可能间接地服务于人的目标)中自治的能力而设计、改进观念。这是葛兰西从他钟爱的诗人贾科莫·莱奥帕尔迪和他最欣赏的哲学家马基雅维利那里学来的一课。毫不夸张地说,葛兰西一生辗转于监狱,而追求自主,是他一生都在做的,对付和抵抗监狱的练习。

葛兰西发现自己被关进的第一座监狱是他自己的身体,或者更广泛地说,是他在故乡撒丁岛的日常生活这座监狱。后来的其他监狱则更直接地影响了他的意志和行动,这些监狱包括:他身为贫困大学生在都灵的经历,他在法西斯主义牢狱里的生活,以及他和国内外共产主义运动的隔离。监狱的类比也和他被迫面对和主动选择面对的挑战相符,这种必然性与自主的混合,也是他的哲学和他对政治的构想的标志。葛兰西本人把那些形形色色的监狱诠释为考验,它们锻炼了他的意志,逼他用适当的(马基雅维利会说“有效的”)方式调查事实。他接受了斯多葛派的准则:人应该在认识到自己能做什么的基础上决定自己该做什么。遵循这一准则,他把自己所受的束缚,变成了解放的机会——对他来说,有效地或者说政治地思考,就是练习对不允许自由选择、只提供固定选项的现实进行智力上的抵抗。就像我们从葛兰西的著作和书信中得知的那样,知道你能做什么,也就理解了你所处的社会条件或其他条件,这样,你做的事情就必然是你必须做的事情了。早在读到马克思的作品前,葛兰西就把他的监狱变成了斯宾诺莎哲学的代表,而我们也可以把它对社会变革的构想置入这个内在的框架。我们可以扩展葛兰西的固定行动意志论,把马基雅维利著名的fortuna和virtù的辩证也包括进去,后者也不知偶然和任意的自由为何物。

被葛兰西奉为座右铭的名言“理性的悲观主义,意志的乐观主义”使哲学成为一个有效的答案,它既能回答理想主义的唯意志论,又能回答令人不安的宿命论,这两条思路(分别)指导着当时意大利的最高纲领派社会主义者和第二国际的实证派社会主义者。葛兰西的个人的和政治的生活经验类似于一个实践哲学培训学校。实践哲学的目标,是通过在原本对人的欲望充耳不闻的环境中提出“正确的”问题、给自己“正确的”目标,来获得能够改变意志的活力和激情。这种在某种意义上说既激进又革命的规范现实主义影响了他的政治。

就像我们从《生活就是抵抗》中得知的那样,葛兰西生于边缘的边缘。在19世纪末,意大利是欧洲的边缘。葛兰西出生于撒丁岛,而撒丁岛本身又是意大利的边缘,从地理、政治、文化和经济上说都如此。撒丁岛人大多是农民和牧民,只有一小部分人在行政部门和采矿业工作。采矿业也许是撒丁岛和欧陆工业系统最重要的关联了。国家在岛上最可见的存在,是一支由警察机器和官僚组成的强制性行政势力。按等级划分的权力关系和对警察的服从支配了所有社会关系,肯定也支配了农业劳动关系,后者数个世纪以来一直在结构上以地主对半奴隶的农民及其家人的支配为基础。

葛兰西是撒丁岛吉拉尔扎区注册部门的一个小职员弗朗西斯科·葛兰西的第四个儿子,从小就过着贫苦困难的生活。葛兰西幼年多病,很早就辍了学,身体的畸形也加重了他的痛苦。吉拉尔扎是最早束缚他的监狱之一:在给妻子的一封信中,他回忆了他们村的阶级结构,和他作为一个因为太穷上不起好学校的聪明孩子遭受的后果。这种屈服带来的心理影响,经过几代人的强化,变成了屈辱和宿命论,麻痹了个体的和集体的解放行动。

葛兰西的第二座监狱是他的身体。他天生驼背,个子矮小得近乎于侏儒。小时候,为拉伸他的四肢,他的父母常把他吊到昏暗厨房的天花板上,每天吊上几个小时。可最终,他还是那样——在像监狱一样使他做不了年轻人渴望、喜欢做的事情的身体中,束缚着一个聪明的头脑和一个顽强的意志。终其一生,他都不得不监视和控制自己的身体、根据它来调整自己的意志而斗争。但调整意志,不是要认命般地向身体屈服,而是为了统治身体。他的身体训练了他,使他学会从自己的环境出发能问什么、不能问什么,以及,怎样抵抗并非他创造的现实强加给他的头脑和意志的必然性。必然性和自由的结合,就好比是他自我塑造的道德教科书的第一章。看似自然的阶级屈服的宰制,生理缺陷的支配——葛兰西在年轻时就有意识地发现了这些监狱的存在。必然性决定了、但没有否定他的意志:这个斯宾诺莎式的感悟,是葛兰西从他的早年学到的第一课。

不过,为葛兰西的政治和社会思想提供起点的,是他在边缘的生活:他给了那个边缘一个名字,“南方”。南方——意大利南部,对葛兰西来说,它变成了世界上所有“南方”的范式——不但意味着一种屈服和支配的条件,也意味着一种抵抗的经验和一种对解放的渴望。南方不是由工业经济、结构化的阶级和一个被赋予了对自身解放潜能的意识的无产阶级构成的。葛兰西创造了“庶民性”这个术语。南部的意大利人和这个国家以及世界其他地方的人可以把“庶民性”和服从转化为解放的条件,但转化的基础,不是马克思的阶级斗争。在葛兰西看来,南方对支配的屈服是双重的:它受到的支配既来自于内部(地主和财主,以及家庭内部的父权关系)也来自于外部(北方或大多数工业和发达地区)。那个支配的心理结构本身就是维持支配的工具,因为它让人们觉得、认为自己的社会地位纯粹出于偶然——或者,在这个意义上说——是“命中注定的”和“自然的”。在那个心理结构的培训下,庶民默认了自己受到的支配,失去了自己的意志和心智的自主,失去了自己的欲望和语言。在他们那里没有反抗,只有为生存而做出的功能性的调整:在那种“自然的”社会生活的背景下,葛兰西想理解通过政治可以唤醒和组织什么力量。认识那看似自然的条件的社会根源,是理解能带来真正变革的政治手段的起点。葛兰西在这些庶民性的条件中寻找一种有效的解放模式,他从大众文化和语言开始找起。

反抗还不够。南方人持续反抗却从未得到解放,也就是说,他们一直没有自治的能力。解放要求建构一套替代性的政治实践和社会关系。葛兰西相信,因为他们的庶民立场处在一种塑造其意志、剥夺其目标的社会秩序中,所以,南方人民必须从内部开启解放进程——就像他本人在试图把自己的心智从有缺陷的身体中解放出来时做的那样。因为他的缺陷不是单靠意志就能改变的,所以,试图拉伸他的四肢是没用的。事实上,那样的努力是自我挫败的。“没用的”反抗会引起一种无能感,并最终使人听天由命地、沮丧地默认自己不想要的条件。类似地,南方的庶民想通过抵制和反抗来把他们的锁链拉开也是没用的;他们必须改变自己的性质,通过理解他们的条件之所以一直没有变化是因为他们自己在无意中促成了那些条件——因此,他们的条件不是自然的而完全是人为的或者说社会的——他们就能做到这点。葛兰西认为,这个发现会带来变革的可能性。而相反,他相信,对主人和警察的本能的、突发性的反抗只会以强化压制而告终。

葛兰西从边缘(从任何边缘)出发的任务是理解怎样通过改变被迫屈服的人民的伦理和文化习惯来改变一个被迫屈服的社会。他认为,通过从内部理解支配的逻辑和策略,通过看到这点——自由和正义的原则与其说是从外部或自上而下地强加给被支配人民的,不如说可能来源于大众文化——我们就能解决那种关于庶民性的顽固的宿命论。这是他从文森佐·库柯对上文提到的1799年帕尔特诺普共和国的失败的历史分析中学到的一课。从外部强加只存在于理论中的原则,会引起反革命,给民众反对那些原则、珍视传统价值和反自由主义和共和自由的支配系统的理由。

在以大学生的身份搬到都灵后,葛兰西开始思考这个支配和失败的解放的逻辑。在20世纪初,都灵是意大利工业最发达的城市,是菲亚特、汽车工业之家。它吸引了来自其他许多城市和地区的工人。考虑到意大利地区传统、历史和方言显著的文化多元性,我们可以说,都灵是一个移民的熔炉,在这样一个地方,结社和统一的意图只可能来自于政治。的确,都灵也是葛兰西和政治相遇的地方。它是各种有组织协会、(右翼和左翼)政党、文化圈、期刊、杂志之家,也是街头示威、与警察或反对派政治团体的冲突频发之地。都灵是一座动荡而充满活力的城市,是一场政治冲突和参与式民主的实验。

葛兰西搬到都灵,成为都灵大学文学和哲学系的一名学生。受意大利地区语言多样性研究吸引,他想研究方言、民俗和大众文化。今天,我们会把这些话题归类到文化人类学这门学科之下,但对葛兰西来说,它们代表了通往社会与政治改革之路。对自己的学生生活,葛兰西不是特别满意,那种生活孤独并与城市社会生活失去了联系。他觉得自己像移民,在边缘的条件下生活,那种条件近乎于监狱,而他也通过政治的艺术,通过成为政治领袖来加以反抗。

他在都灵最小的广场之一卡利纳广场上一栋楼的一个狭小的房间里生活。他在广场上聚集汽车工业的工人,和他们展开坦诚而开放的对话,讨论各种具体的政治和理论问题,如与工厂工作条件相关的自由权和工作场所的民主。葛兰西的苏格拉底式的方法意在从工人那里引出大学生一般从书本得来的想法和判断。葛兰西想建立一个由教师和领袖组成的工人贵族,其目标是领导工人同志亲自理解自己屈服的理由和自身的解放潜能。他相信,建立工人贵族是通往解放之路:不是把真理强加于人民,而是领导人民在心中认识和把握真理。

今天,我们会把这称作培养自主。葛兰西把这个进程定义为“霸权”:把人民从支配中解放出来要求人民改变其解读自身条件的方式,并因此而改变其价值系统。“霸权”这个词源自希腊语;它现在通行的用法,出自于希罗多德对伯罗奔尼撒战争的叙述。希罗多德用这个术语来描述雅典人强加于其盟友——那些理论上是地位平等的伙伴的城邦国家——的支配关系。今天,这个词主要用于国际关系,指强国及其势力范围内(虽然没有被它占领或征服)的国家之间的关系。“霸主”是支配者的名称,霸权则是这样一种政治,它旨在不使用明确、直接的强迫实践,通过共识和追随使自己得到服从。霸权就是赢得臣民同意的支持,而此时,臣民也不再被动地受支配。就像我们在希罗多德以戏剧化的方式描写的伯利克里的葬礼演说中读到的那样,雅典人想成为全希腊的学校,而非强加给他们的主人。在二战后的几十年里,美国是西欧的霸主。在这段时间里,美国的领导地位不是通过单纯地使用武力(虽然它的确推翻了一些不友好的政府),而是通过成为文化的“北极星”及其臣民的政治理念和心态的启发者得来的。一个国家受美国影响意味着,它的人民听美国的音乐,看美国的电视节目和电影,用属于美国的大众文化和语言的词与术语(如今,还包括通信技术)。

葛兰西的时代有霸权文化吗?有:葛兰西毫不怀疑,他的同胞也和其他欧洲人和美国人一样,生活在自由主义和资本主义的霸权之下,他认为,只要注意人们在日常生活中使用和提到的语言和价值——他们读什么,持什么意见,甚至是他们表达自己私人经验中的情绪和情感的方式——就能觉察这点。

怎样让人像自己的主人一样行动呢?这是霸权的目标,而这个目标因此也要求我们理解共识和合作的机制。成熟的自由主义社会依赖的,就是这种服从机制。我们可以调整此逻辑以适应一个不同的社会计划吗?这个社会计划将给予这样的价值:不是让人民中的某个阶级,而是让整个共同体感到满足。

葛兰西用“霸权”这个词来指通过政治文化、通过解放庶民的心智来获得解放的计划。为理解我们可以成就什么,我们需要真正地对自己,对我们在社会中的地位,对我们必须对我们生活的世界做出反应意味着什么有所意识。根据葛兰西,庶民需要给自己受规范理想启发的、能够实现的预期。他们不应该给自己不可企及的或纯属乌托邦的目标,但他们也不应该给自己统治阶级及其无处不在的价值强加给他们的目标。

这就是从庶民性中得解放的艰难任务。它难,是因为人民需要给自己适当的目标,这样他们才能用自己的力量来实现这些目标。对于认识我们能成为什么和能做什么来说,认识我们是什么是必不可少的:基于这种内在的哲学,葛兰西的结论是,在西方,暴力革命或直接革命不合适,霸权将完成颠覆支配系统的革命任务。众所周知,在群众战争——第一次世界大战——的时代写作的葛兰西区分了运动战和阵地战。因此,身为学生,他对理解人吸收意义、形成语言习惯、交流和互相影响的方式感兴趣。葛兰西认为,大众文化、方言、风俗和民俗是仓库,我们可以在里面找到处在社会中的人能做的事、他们用来理解他们做的事的意义和象征,以及他们和其他人联系的方式。所以,解放——或者说它的反面,即支配和对屈服的认命般的接受——的潜能就在于大众文化。

出于这个理由,葛兰西强烈批评了“传统知识分子”或那些号称自己因知识和能力而在地位和文化上高人一等的聪明人。这些传统知识分子认为自己是一个特权群体,为社会上更高级的人群写作;他们不关心文化能够怎样反映和改变世界,因为他们对改变人的心态不感兴趣,实际上,他们对普通人的生活,普通人思考、爱、祈祷和感受的方式一无所知。他们也不想知道。根据葛兰西,“传统知识分子”会妨碍或阻挠解放,因为他们想维护高低文化之分,不想创造一种广泛的(国民性的)大众文化。因此,葛兰西面临的挑战是,重新统一知识分子和普通男女、高文化和大众文化。他的霸权计划就取决于这种合作的实现;这是一个意识形态事业。

葛兰西的众多狱中笔记

在18世纪,意大利哲学家詹巴蒂斯塔·维柯在其《新科学》中写下的文字将对葛兰西产生深刻的影响。葛兰西引用维柯来解释自己关于知识分子的真正作用的想法。维柯和葛兰西提倡的那种知识分子相当于是一个新的梭伦。梭伦是古雅典民主革命的领袖,通过教导自己的公民同胞,让他们知道自己和贵族地位平等,梭伦领导雅典人走向政治自由。就像维柯在《新科学》中写到的那样,梭伦是“平民的党派领袖”。他想把雅典的政治系统从贵族制变成民主制,为做到这点,他首先必须把穷人从债务中解放出来。雅典的穷人已经变成了他们的债主的奴隶。债使他们和他们的子女一代又一代地陷入奴役。诗人梭伦试图给他们正确的词来形容自己的解放:他是一种新的知识分子,或者,用维柯的话来说(葛兰西在他早期的论文《社会主义与文化》中采用了这种说法),一个说普通人的语言而非深奥语言的“有俚俗智慧的圣人(saggezza volgare)”(俚俗源自拉丁语的vulgus,意为“普通人”)。

在普通人的语言中,智慧意味着高于俚俗。但梭伦的“俚俗智慧”能够克服贵族的权力和他们高高在上的态度。为在政治中保持更大的权力,贵族想让人们相信,贵族“出身神圣”或更高级,俗人、平民应该崇拜贵族,接受自己被支配的条件并默然服从。梭伦则提出异议,让人们反思并意识到他们都有和贵族一样的人性,并因此而应该在公民和政治权利上与贵族平等。葛兰西的知识分子模型正是这种“有俚俗智慧的圣人”,他能和庶民对话,使他们理解到,他们不需要接受他们的生活状况,不需要屈服。“霸权”的意思就是颠覆一个既存的社会政治系统,而不是单纯的反抗。

这是最重要的。人们必须相信自己和他们认为高自己一等的人平等,因为只有这样,他们才会给自己可以去为之而斗争的目标。在这里,意识形态的作用显得特别有力。梭伦的政治的结果是真正的革命,因为它不仅改变了统治者:向民主的转型不但改变了被迫服从的阶级,还改变了整个雅典社会。它不但改变了制度,更重要的是,它还改变了人们对于同一个群体内、同样的性格和性质下的存在状态的意识。而使不完美的、永远需要维护的制度变得有意义、强大而持久的,正是这样的意识或信念。相信意味着文化态度的变化,意识形态做的就是这个。

这就是为什么葛兰西的霸权哲学始于边缘。在葛兰西那里,边缘变成坩埚,熔炼出在永远不会被所谓的高文化全面渗透的大众文化中、通过这种大众文化来实现的新形式的生活计划和新形式的解放潜能。和葛兰西的监狱(真实的和修辞意义上的)一样,艰难、贫困和孤独的生活,也可以成为获得一种不依赖从外部强加的抽象模型的自由的机会。革命一般从先锋,从少数人开始。不是因为这些人高人一等,而是因为他们也许更加顽强,或是因为他们处于更加深刻的绝望——理由是多方面的。人不会突然就全体获得解放。解放的进程是渐进的、多样的,是用普通人的语言来表达的;解放没有线性的轨道。葛兰西会说,必须以能让人们的观念联合、相遇、合作的方式把人组织起来。对他来说,这就是政治活动的意义,这就是创造由共享的意义和目的组成的意识形态网络的意义。葛兰西认为,组织至关重要,因为社会变革需要以有意识的意志和坚决的行动、以智识与文化的分析、以政治的策略活动为基础。组织要求首先建立政党:在葛兰西心中,党类似于马基雅维利的君主——党就像是“集体的君主”,其目标,是把制度和社会从那些像“外国的”代理一样把自己的权力意志强加于人民的原则中解放出来。

不过,不应把组织和同质性混为一谈。同质性这个概念的意思是,每个人都应该在思想和信念上保持一致。虽然使用了列宁的语言并且非常看好先锋队的领导和策略作用,虽然把霸权的社会构想为一个“总体”,但是,葛兰西的目标不是同质性,他也不认为自治的终点必然是驯顺的共同体或只有一个想法的百姓。他从未压制过反抗的精神,从青年时代起,这种精神就一直陪伴着他。葛兰西认为自发的反抗是福,这样的反抗就像是可以点燃篝火的火花。他在儿时就感受到了反抗的本能,这个本能也把他从一种被动地默然接受不幸的生活中拯救出来。根据朱塞佩·费奥里的复述,葛兰西曾问:“是什么阻止我变成一个古板的人?”他的回答是:“反抗的本能”。在撒丁岛生活的时候,在都灵为工人组织而斗争的时候,在狱中的时候,他的感觉都一样。他一生辗转于监狱,但他从不认命;他从未听天由命地接受自己的条件,反叛的精神是拯救他的祝福。

1926年,在被送进监狱的时候,他知道自己将在那里度过余生。在那漫长的十年里,他在一间狭小的牢房里生活,每天,他都会逼自己做同样的事情:葛兰西给自己的生活强加了一个规律。每天早上,他会在同样的时间起床,在同样的时间喂来牢房找他的鸟。他试图在同样的时间吃饭,在同样的时间阅读。他为抵抗从外部强加给他的监狱而创造出他自己的监狱。他理解,通过这种日常的斗争,他能够避免接受自己的条件、向必然性屈服。这是一堂在极端的束缚条件下上的反抗课。

不过,对葛兰西来说,自由权不止于反抗。反抗是闪光的信号,它表明那里有东西,但它不是解放故事的结局。的确,解放的进程没有重点:解放始于人意识到自己在错误的地方、做错误的事情、被错误地对待的那一刻。在这个意识的帮助下,人认识到自己可以抵抗那些告诉自己这就是自己的生活、自己必须适应的人强迫自己接受的不公平的要求。当被支配的人变成自己的义务的保卫者,支配也就取得了胜利。但在那所谓的监狱中,人也能靠自己,创造出自己的抵抗。就像葛兰西在把自由描述为一种将经年累月地持续,特别是在艰难困苦中持续的条件,而非反抗闪光的那一刻的时候做的那样。

博洛尼亚,2020年8月

*本文翻译自Nadia Urbinati, “Foreword”, in Jean-Yves Frétigné, To Live Is to Resist: The Life of Antonio Gramsci, translated by Laura Marris, Chicago & London: The University of Chicago Press, 2021, pp. ix-xxii. 作者持有原文版权,译文得到作者许可。

娜迪亚·乌尔比纳蒂,哥伦比亚大学政治学系政治理论教授,研究领域为当代政治思想和民主与反民主传统,著有《我,人民:民粹主义是怎样改变民主的》(Me The People: How Populism Transforms Democracy, 2019)、《面目全非的民主:意见、真理和人民》(Democracy Disfigured: Opinion, Truth and the People, 2014)、《代议制民主:原则与谱系》(Representative Democracy: Principles and Genealogy, 2006)等。

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

63128

63128 4

4

86478

86478 85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712 97

97

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181 94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

83517

83517 81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199 19

19

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

74946

74946 99

99

90160

90160 42

42

2

2

66369

66369 8

8

47534

47534 52

52

61701

61701 41

41

33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

92885

92885 11

11