糖心vlog官方网站破解版:秦岗被注射死亡事件-往事|学者罗继祖王贵忱仅有的一次相见及往来函札

罗继祖(1913-2002)与王贵忱(1928-2022)都是现代知名文史学者、书法家,一居于东北,一居于岭南。二老因于省吾先生之介,自一九八三年九月开始通信订交,其间虽通信不断,但见面却在十二年之后,也是仅有的一次。本文作者当时陪伴左右,在《罗继祖致王贵忱函》出版之际,记下这段往事与前辈学人的风采。

贵老(王贵忱先生)治学尤其重视书札与题跋手迹的利用,更重视书札手迹的整理出版,在晚年接受采访时曾说:“我出的书太多了,究竟有多少我自己也不知道。《可居室藏清代民国名人信札》成就最大。”(《文史学者王贵忱》P200)贵老曾经做过一场名为《东北名人书翰一脔》(《可居丛稿》P695)的演讲,在演讲的最后,特意讲了信札收藏的四点意义,而着重强调的则是信札所包含的“第一手历史资料”。这场演讲就是应萧文立兄和大连图书馆时任馆长张本义先生的邀请,在罗老晚年的居住地大连进行的。

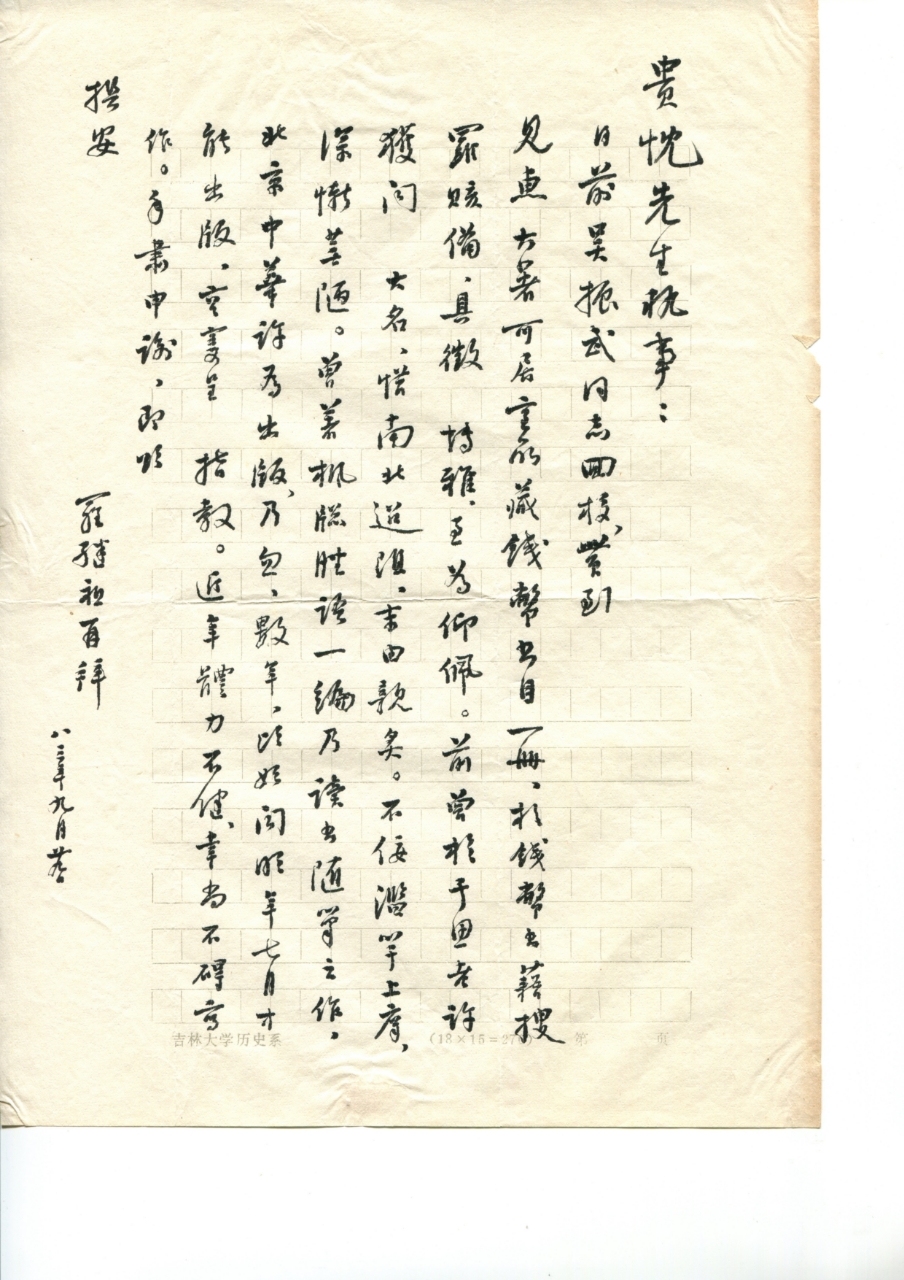

罗继祖致王贵忱札

也是在这场演讲中,贵老提到:“我小时候的老师和罗雪堂认识,后来我认识了他的长孙罗继祖先生。”贵老对罗氏一门有着特殊的感情,从小时候的老师,到后来的师长于省吾、容庚、商承祚,都跟罗氏一门有着千丝万缕的联系,而贵老与罗老从一九八三年到二零零一年更是通信不断,出版罗老的信札,是贵老的一个心愿。我总是想,贵老坚持不懈地出版这些师长的往来信函,不仅仅是为了使其中所包含的“第一手历史资料”不至淹没,更重要的是贵老觉得自己就是这些学术谱系中的一环,文脉相传,是他的责任。

贵老与罗老因于省吾先生之介,自一九八三年九月开始通信订交,其间虽通信不断,但见面却在十二年之后,也是仅有的一次。而我则恰恰有幸得以陪伴左右。

(从左至右)苏晨、罗继祖、王贵忱

关于这次见面,贵老自己有文字记述,他在题罗振玉校改本《海宁王忠愨公传》时说:“一九九五年四月,与苏晨、宋浩至大连拜访罗继祖先生。并出示此本请罗老加题,当即欣然命笔题之。”(《可居丛稿》P679)

罗老更是高兴,见面后即寄诗给苏王二老:“飞来飞去又飞回,超海行天两快哉。载得雪堂遗著去,花城期放岭头梅。”后来还将这首诗收入《两启轩韵语》(P75),纪年也是九五年四月。

苏晨先生在一起见面后不久,就写了《大连两启轩再访罗继祖》并多次发表,文中记录了此行的人员:“此行除了广东省出版局图书处的宋浩,广东教育出版社社长黄尚立,我,还有王贵忱研究员。黄尚立去北京有事,先走一步,他办完事即刻从北京转到大连和我们会合,他派了编辑小潘先去大连预作安排。”

此外,苏老在一九九六年三月的《学土》第一辑刊发罗振玉《记后汉元初子游残碑》,写了一则《编者说明》:“一九九五年四月二十五日,整理者与广东教育出版社社长黄尚立等一行,同往大连白云新村访罗振玉的长孙著名史学家吉林大学教授罗继祖,商讨编辑出版罗振玉的《雪堂学术论著集》事。

八十四岁的两启轩主人罗继祖教授欣然相迎,首先谈起乃祖雪堂公和广东的缘份:昔年有幸在广东购到一大批难得的图书,如今又有机会在广东出版自己的学术论著。我们也凑趣说:才离广州白云机场,又来大连白云新村。

两启轩的书柜里摆着一百四十卷本台湾版《罗振玉全集》。相比照之下广东出版《雪堂学术论著集》当然更该精益求精。故相谈愉快。

临别,同行王贵忱兄拿出罗雪堂《记后汉元初子游残碑》手稿请罗老观赏。两启轩主人惊诧于自己也是初次见到这一真迹全稿。《永丰乡人四稿》无残碑原文。乃不顾目力已甚差仍援毛笔以蝇头小字作一短跋。”

我后来为苏老出版《砺堂自珍集》,在编后小记中也回忆了这次专程拜访罗老的两个小片段:“一九九五年,我们提出一个近代学术文集的出版规划,计划出版沈曾植、罗振玉、玉国维、陈垣、容庚等人的文集或全集,周圣英局长请苏老牵头。那段时间连续跟苏老去各地出差组稿,拜访了很多老先生。

探访罗继祖先生、钱仲联先生的过程苏老都已写了文章。记得去拜访罗继祖先生的路上,我们谈起罗老会不会日语,我说罗老从小在日本,日语必定流利。苏老说,我们打个赌,以罗家的气象,不会让小孩接触日人,罗老一定不会日语。到了罗老家,我们直接就问罗老这个问题,罗老说自己不但幼时未习日文,成年后更是排斥日语,所以一直不通日文。那时罗老听力已经很弱,许多话都是笔谈,如果那份笔谈记录还在就好了。”

这次拜访的背景大致如此。但见面的情景,就我的回忆和所存的资料,还有些可以补记。

前不久见到罗随祖先生,还跟他谈起这次跟贵老拜访罗老的情景。我说我印象最深的是罗氏的家风。我们到罗府拜访后,第二天一早罗老就来到我们下榻的宾馆回访,并邀我们一行赴家宴。此行由我打前站,订的宾馆非常小。当时罗老的视力已极差,行动非常不便。罗老由两人搀扶着在宾馆门前局促腾挪的情景,至今想起仍令我愧疚不已。陪同罗老回访的王同策先生说,罗老守古礼,远客来了,一定要回访,劝不住,家风如此。

罗老的家宴热闹又丰盛,苏老的文章有记述,题为“两启轩啖蟹”。当时就连大连的酒店也很少有海鲜提供,我们住的那个宾馆更是简陋。那时我先入住,一个人下楼晚饭,点了一菜一汤。服务员小姐说,大连没啥好吃的,你点半份就好了。罗家的海鲜是罗老特意让子女凌晨四点到海鲜市场采购回来的。我记得其中有一道是海螺,非常好吃,在广州也没吃过那么鲜美的。

此行贵老带了于省吾和周叔弢的墨迹给罗老,还特意带了几种罗振玉的相关文献请罗老题跋。我经北京到大连,恰巧在海王邨买到了一套《辽居杂著乙编》,也拿出请罗老题跋。罗老当晚就题了:“此乃吾家居旅順時印本,當時印本不多,而繕寫極精,今日已無處覓此寫手矣。頃宋浩君出以屬題,去今近七十年,老眼昏花,書不成字,愧恧奚如。嵗在乙亥暮春,八三老人羅繼祖大連寓次書。”第二天一早拿了给我。

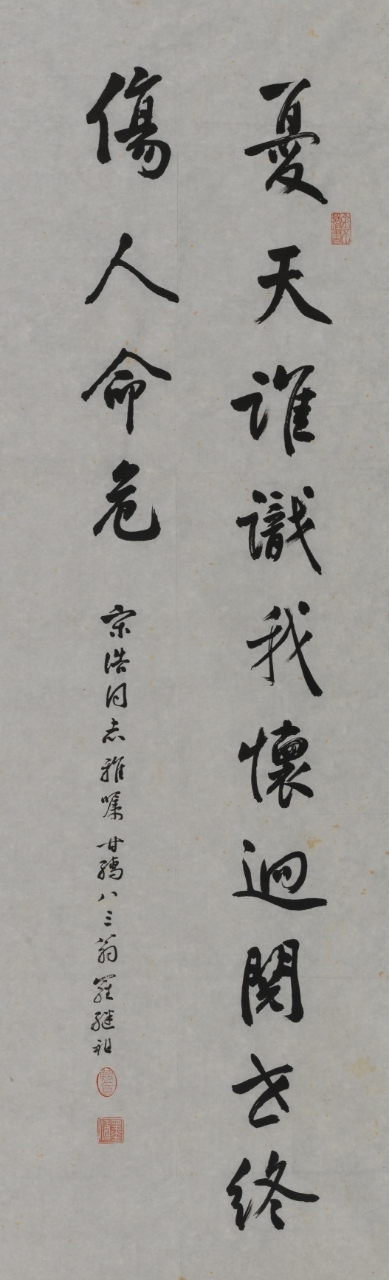

贵老请罗老给大家都留下墨宝,罗老也欣然答应,临行给每人写了一个条幅。给苏老写的是“征夫陌头杨柳色,羁人客里杜鹃声。”给黄社长和潘英伟君写的内容我不记得了。给我写的是“憂天誰識我懷迥,閱世終傷人命危。宋浩同志雅囑。甘孺八三翁羅繼祖。”因为有“人命危”三字,我颇为不喜,但后来疫情几年,脑海里时不时冒出的,总是罗老的这幅字。这句是罗老的自撰联语,后来也收进了《两启轩韵语》。拿给我们这些条幅时,王同策先生说,罗老的白内障严重,目力模糊,写这些条幅时都是由他拉纸,罗老在同一个位置落笔,但字写得真是好。后来,罗老白内障术后复明非常高兴,又给我写了一幅:“不妖不染意非禪,惟一惟精見性真。人間萬事爭清白,三复蓮溪說愛蓮。宋浩同志愛予《蓮溪愛蓮詩》,書來請寫,即乞兩教。丁丑初秋廿四日,甘孺八五翁羅繼祖書于連灣白雲山莊。”钤印“甘翁復明後書”。反而不似此幅苍劲。

罗继祖书法

贵老特别欣赏罗老的书法,二〇〇一年罗老的《墨佣小记》出版,贵老买了一摞,分赠友好。给我的一册,特意题上了:“鯁翁書學理論多與予相合,特以識見比不佞為高耳。故喜為奉贈宋浩亦彤鄉友清賞也。貴忱奉上。”

一九八三年,罗老给贵老的第二封信,就已经提到了在整理《罗雪堂选集》,贵老一直铭记在心,所以我们的计划一出来,贵老立即就提出首先要出版罗振玉的著作,并立即致函罗老联系。也因此才有了这次的相见。此后罗老在广东的《学土》发表了《罗振玉的篆刻》《沈曾植致罗振玉书札》,又在罗韬兄主持的《羊城晚报·文史丛谭》双周刊发表了一系列的随笔杂文。我又将罗老的著作《王国维之死》拿来,交由广东教育出版社出版。该书的责编卢家明兄,刚好是罗老和王同策先生的学生。此外,贵老主编《岭南书艺》时,罗老就是重要的作者。因为这些,罗老与广东也算有了一段不小的学术渊源。

遗憾的是,《雪堂论著集》限于当时的出版条件,没能在广东出版。而令人欣慰的是萧文立他们最后完成了这个重任,煌煌巨著得以面世。一九九五年在罗府洽谈,萧兄也适逢其会。前面提到的贵老关于东北学人书翰的演讲,就是三十九函一百八十八册的《罗雪堂合集》出版发布活动的一部分。在这次活动中,贵老还专门带回两函《合集》的零本,送给香港的董桥先生,董公写了《门前两株白果树》以记其事。这篇文章刊登在我当时主编的一本杂志上,后来董公收进了《今朝风日好》。

《可居室罗继祖致王贵忱函》 岭南古籍出版社

* * *

书已发稿正待付印之时,罗老的文孙罗敢先生发来了贵老致罗老的三十三封信。

这三十三封信,跨度从一九八六年到五月到二〇〇一年十二月,虽不是贵老致罗老信函的全部,却非常难得可贵。比如一九九九年九月三日贵老致罗老函说:“贵忱自幼失学,稍长读雪堂公遗文,敬佩其道德文章,不信一些人在罗王关系问题上加给雪堂先生身上的污辞。五十年代中,贵忱曾恭临过雪堂法书。以学力不逮,临池功不深,字未学好,要也一点心意也。”原来贵老三十岁以前,就已经开始临习雪堂的书法。

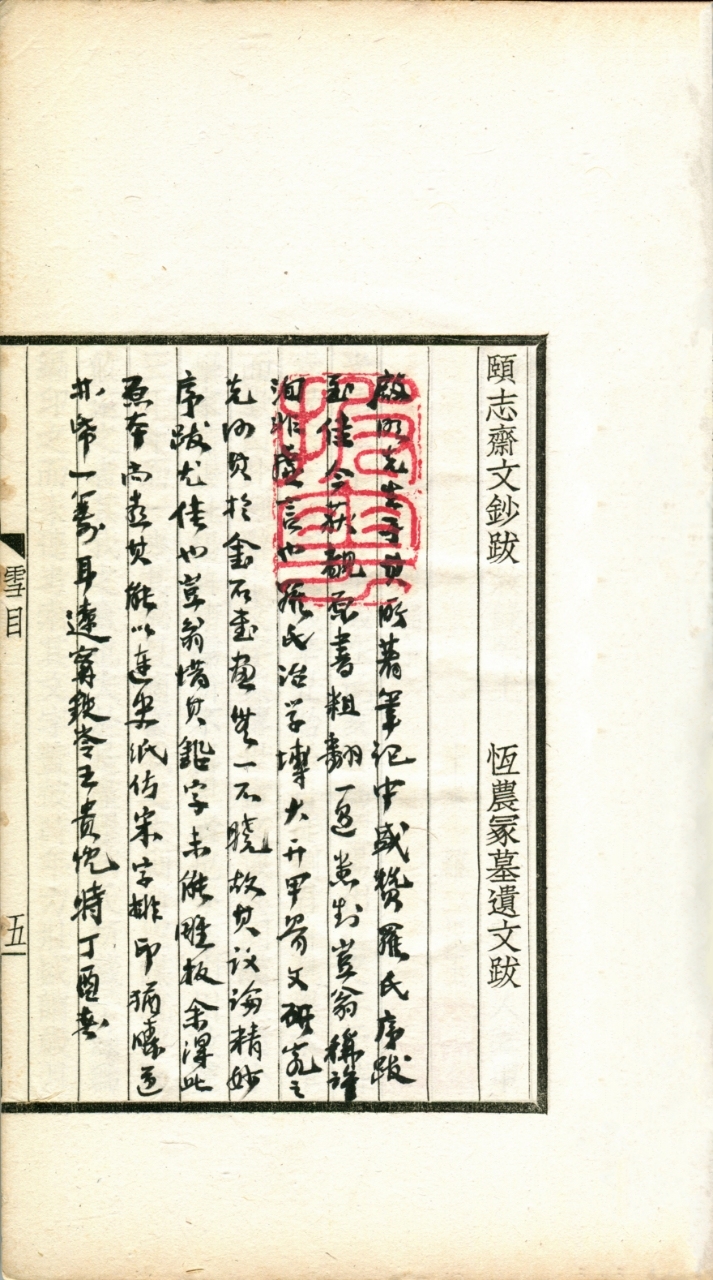

这三十三函最早的一封是贵老与罗老讨论周作人对雪堂《存拙斋札疏》的述录,而更巧的是,大文兄正在释读此函之时,在北京一个拍卖会上拍到了贵老旧藏的《雪堂校刊群书叙錄》,贵老在书中题有两跋。贵老在跋中说:“启明先生于其所著笔记中盛赞罗氏序跋至佳,今获覩原书,粗翻一过,悉知岂翁称许洵非虚言也。”款署“丁酉春”,是一九五七年。此后不久,贵老因言获咎,藏书散失殆尽。

王贵忱旧藏的《雪堂校刊群书叙錄》

(作者系文史研究者,本文刊发有删节)

26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

63128

63128 4

4

86478

86478 85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712 97

97

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181 94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

83517

83517 81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199 19

19

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

99

99

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

66369

66369 8

8

47534

47534 52

52

61701

61701 41

41

52980

52980 33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

92885

92885 11

11