糖心小桃酱是哪里的:醉地鲁成人免费视频-常方舟评《心的表达》|弗洛伊德式精神分析在我们时代的延展

《心的表达》,李沁云著,上海文艺出版社2025年1月,352页,59.00元

《心的表达》是美国华裔职业心理咨询师李沁云近年来从业笔记的一部结集,作者李沁云不仅是一位移民,同时还身兼文学作者、译者、母亲等多重身份,她以坦诚率直的态度分享了在学习心理咨询专业和从业时期的代表性遭遇和所思所想。距离卡伦·霍妮《我们时代的神经症人格》的出版已经过去了将近九十年,现代人的精神生活却没有任何好转的迹象,反而呈现出日趋恶化的态势:“抑郁和焦虑,我在心里默默地把这两种病症称为我们时代症候的‘标配’。”(《心的表达》,45页)科技的进步发展创造出生活上的无穷便利,但现代人在精神领域所感受到的贫瘠和危机却较之以往更甚,使得人们对心理学及以之为基础所提供的心理咨询服务给予了越来越多的关注。相较于当前美国心理咨询行业内盛行的认知行为疗法,作者李沁云更加推崇“慢工出细活”的精神分析疗法。由弗洛伊德开创的精神分析疗法虽然对后来的各大心理咨询理论流派均产生了奠基性的影响,但由于弗洛伊德本人对性驱力观点的坚持以及精神分析疗法本身在循证科学方面存在的固有缺陷,在北美心理咨询临床实践中这一取向早已式微,只有脱胎于精神分析疗法并通过实证检验的心理动力学取向仍占有一席之地。《心的表达》不仅及时回应了我们对于心理咨询这一行业所抱有的普遍的好奇心,而且从新手咨询师从业者的角度将作者偏爱的精神分析流派临床实践娓娓道来,制造了一场心与心相遇的绝佳阅读体验,作者李沁云本人的多重身份和她的宗教精神也为当下精神分析取向的心理咨询提供了独特的延展。

语言、身份和社会文化

精神分析取向的临床心理咨询流派要求咨询师和来访者确保彼此之间更高的会面频率和更深入的双向互动,咨询师主要通过自由联想和释梦开展对访客的疗愈,这对咨访双方都提出了在语言、学识和沟通能力方面的挑战。弗洛伊德的精神分析疗法对访客有着一系列明显的偏好,理想的可以开展精神分析的对象最好受过良好的教育,具备较高的语言表达能力,以便能够和咨询师形成“对话”。无论是自由联想还是对梦境的描述,也都暗示访客需要具备良好的沟通能力甚至是一定的文化素养,能够积极配合分析过程。

英语是作者李沁云的第二语言,尽管在美多年的求学和生活已经让她对第二语言的掌握已经达到了接近母语的水准,但她最初在为自己挑选治疗师的时候一度还是认为“最深层的交流只能使用真正意义上的母语”(《心的表达》,第5页)。而她自己在开展临床心理分析工作时,由于还处于新手期,机构分配给她的来访者并不是她一开始想象中的“理想患者”。这些来访者往往由保险公司支付着每周一次最低频率的咨询费用,他们不善表达,不太守约,存在抵触心理,具有严重精神问题的比例也很高,他们对华裔女性咨询师的移情投射也往往充斥着刻板的印象。

值得一提的是,作者李沁云的线上中文随笔专栏题为“在罗马的迦太基人”,暗含了她对弗洛伊德的致敬,也反映了她对“异乡人”移民身份的基本感知和认同。在青少年时期就感受到强烈反犹主义情绪的弗洛伊德在《梦的解析》中曾经回忆了自己的意大利之旅,并由衷表达了对迦太基将领汉尼拔的憧憬和崇拜:

在三次布匿战争中,我同情的是迦太基人,而不是罗马人。步入高年级之后,我第一次意识到作为异族意味着什么,我由其他学生反犹太族的情绪明白我需要有明确的立场。与此同时,我也越来越崇拜这位犹太将军。我当时的观念是,汉尼拔连同罗马一起代表犹太人誓死与罗马天主教会斗争的决心。

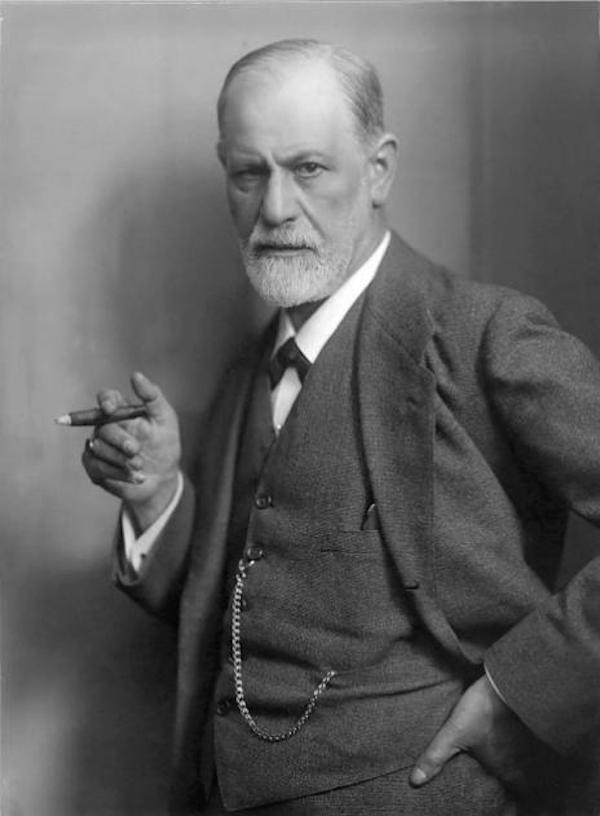

西格蒙德·弗洛伊德(1856-1939)

正如生活在罗马的迦太基人时刻被提醒着自己的异族身份,出生在奥地利的犹太裔弗洛伊德也常常受到歧视。不过,弗洛伊德只有一种工作语言,那就是德语,来自法国、美国、俄罗斯等其他国籍的访客也只能用他们后天习得的德语来接受弗洛伊德的治疗,但这些访客似乎并未对此提出过任何异议。语言参数变量为心理分析治疗带来的挑战也尚未进入到弗洛伊德的视野中,但母语治疗以及使用第二语言对咨访关系造成的影响是不言而喻的。直到1950年前后,心理学界才出现了关于第二语言在心理分析治疗中的相关研究。可以想见的是,使用母语表达种种情感和认知体验是更为贴近内心世界的选择。和与自己身处不同文化语境中的咨询师或访客一同工作,对双方来说都面临着诸多挑战。

在书中,作者分享了她参加台湾地区旅行团之际遭遇的一次突发心理事件。晚餐时她取来一杯冷饮,一位同行稍年长的女性语重心长地告诫她,经期喝冰饮,等到了更年期会得病。当下,她立刻把这位女性当成了“从自身观念出发而对我‘谆谆教诲’的家中长辈”,脱口而出道:“就算我将来得病,跟你有什么关系呢?”在事后复盘的过程中,她意识到当时自己过往的创伤受到了激发,由此产生了习惯性的应激反应,并常常以此自省。后来,在美国大学的一堂课上,她也分享了这个故事,作为西方人的老师却说,“虽然你的反应方式显得莽撞且没有礼貌,但你那位师姐说出来的话,听上去就像在诅咒你一样啊”。东亚文化传统中对年长者权威的推崇、对接受教诲的善意推定,和北美文化中对个体独立性的期待、对人际交往界限的尊重,直接促成了对场景的不同解读以及对这一应激回应的差异化评价。非母语实践、移民身份和多文化适应要素在心理分析中的呈现占有举足轻重的地位。

经过其自身在咨询师-访客身份切换的多重实践后,李沁云不再拘泥于最初为自己挑选咨询师的“华人”“女性”等标准,而是更新了先前做出的论断:“决定沟通质量的,是在场双方敞开内心的程度,而不是性别、年龄、种族、语言或任何其他的东西。”(《心的表达》,第6页)但她作为华裔女性的移民身份和多元的社会文化框架无疑使她具备了类似新弗洛伊德主义者的天然优势:对语言、社会和文化因素形塑经验的倚重和更为开放包容的心理空间。

宗教、灵性和心理分析

作为精神分析谈话疗法的宗师,弗洛伊德本人对于宗教和灵性问题抱有否定的立场。他出身于宗教意识相对淡薄的犹太家庭,尽管在欧洲反犹主义高涨时期他曾再三确认和强调自己的犹太人身份,但他对犹太教以及其他世俗宗教从始至终都抱有敬谢不敏的态度。在写给犹太人组织圣约之子会的信函中,他勇敢地自我剖白道:

“因为我从来都是个无信仰者,自小就是在没有宗教的环境下长大,尽管我对人类文化的需求——所谓的‘道德伦理’——并不是不尊敬”,并在写给一位美国基督徒的信中重申自己“注定只能以‘一个不忠实的犹太人’身份终其余生”(彼得·盖伊《弗洛伊德传》,667-680页)。

早在弗洛伊德遭遇“弑父”幻觉的两次戏剧性晕倒之前,他的法子荣格已经在1909年的维也纳书房中宣说了他们两人在灵性追求方面的分歧:就在荣格向弗洛伊德询问他对灵学的看法之际,书架砰然倒塌,弗洛伊德否认这是客观的显化现象,而荣格则预言过一会儿书架还会发出声响,并获得了证验(荣格《荣格自传》,148页)。随着实证研究的进展,宗教情感和灵性经验在心理咨询临床实践中能够发挥的积极作用,在学界已获得了充分的证据支撑。

在书的第三部分,作者以大乘佛教“六波罗蜜”的概念范畴作为纲领,探讨了心理咨询工作中的一些重要面向。她特别提示读者引入宗教的概念,“不是要把后者‘总括’进前者,而是想以前者在给修行次第下定义时所体现出来的智慧,来梳理和辨析一下我对临床心理工作的理解”。例如,在“布施”的经验下,作者认为心理咨询师作为“法布施”的主体对访客理应秉持“无缘大慈,同体大悲”的态度;“持戒”探讨了心理咨询师如何在平衡对金钱的渴望和恪守职业守则和道德底线之间做出善巧的抉择;“忍辱”意味着咨询师应当接受访客对心理咨询师的随心所欲的种种投射;“精进”是在应对访客的过程中学会换位思考;“禅定”需要心理咨询师全然进入访客的世界,以感同身受的方式治愈症结;“智慧”则是在了解访客不同秉性的基础上加以因势利导的对治,不仅有“菩萨低眉”,更兼有“金刚怒目”。

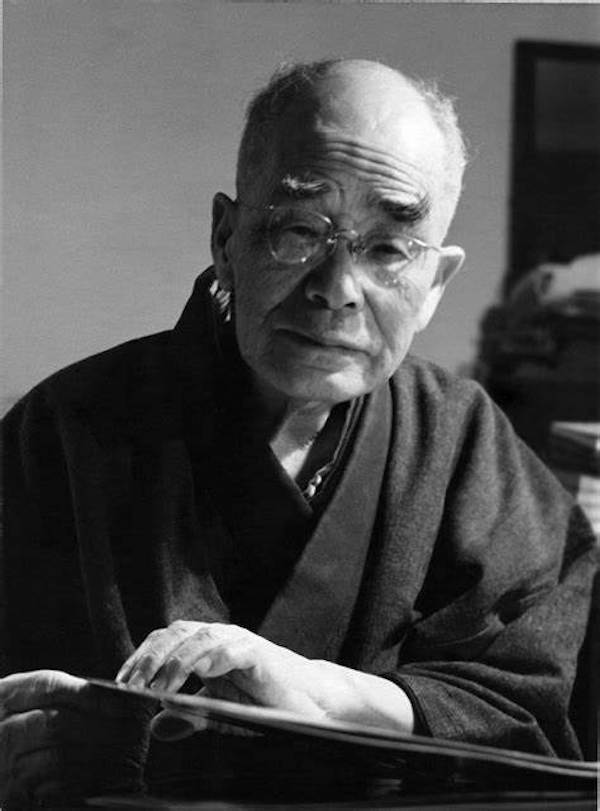

这种将佛教和心理分析进行比附的做法可以追溯到铃木大拙和美国精神分析学心理学家艾利克·佛洛姆合著的《禅与心理分析》。不过,以禅学为本位的铃木大拙在提到“六波罗蜜”的禅者实践中,仅对般若智慧和心理分析的关系进行了联结:

般若是当一个人以最基本的意义感受到诸事物之无限整体时的经验,用心理学的方式说,就是当有限的自我突破了它的硬壳,而将它自己同那无限相关联时的经验——这无限包括了一切有限之物,因之亦包括了一切顺势变迁的事物。

铃木大拙(1870-1966)

而以精神分析为本位的艾利克·佛洛姆对宗教和心理分析之间的异同把握,更能凸显类似于禅师的心理学家的角色定位:他高度称赞了弗洛伊德愿意从长期主义的角度帮助一个人了解他自己的无私精神,这种不计功利的态度蕴含了对“人”的最终的深切的关怀。在大众看来,弗洛伊德式的精神分析和宗教之间的差异是显而易见的,精神分析追求的仅仅是通过消除精神障碍让访客回归到正常生活,而禅宗的终点是开悟或更高层级的圆满。相当一部分学术研究也着眼于比较弗洛伊德关于意识、无意识的概念和唯识宗的心、意、识名相。但有更高追求的心理分析学者已经在弗洛伊德对无意识的追索中看到了类似宗教证悟的可能性:

分析者只有在自身之内体验到患者所体验的一切,才能够对患者有所了解……在分析者与患者间这种建设性的关系中,在充分投身于患者的行为中,在向患者充分开放并做回应的态度中,在这种同患者共处于中心对中心的关系中,存乎着心理分析的了解与治疗的基本条件。分析者必须变成患者,然而他又必须仍旧是他自己;他必须忘记他是医生,然而他又必须知道他是医生。只有如此他才能够给予“解释”,而这个“解释”由于是源自他自己的体验,因此具有权威。分析者分析患者,但患者也分析了分析者,因为,分析者由于分领了患者的无意识,就不得不把自己的无意识更为厘清。因此,分析者不但治愈了患者,并且也被患者所治愈。他不仅了解了患者,并且终致于患者也了解了他。当这个阶段到达之后,也就到达了一体与相通的阶段。(铃木大拙、佛洛姆《禅与心理分析》,172-173页)

建基于人类的无意识是同一片深海的前提,心理分析和宗教证悟之间的共通性得以完整呈现。弗洛伊德式精神分析的起手处是异常的精神障碍,是被压抑的本能欲望,同时也可以被理解为灵性未能完全抒展状态下的人类的普遍性症候。作为具有宗教精神的求索者,李沁云无疑也看到了心理咨询在调整人心这一更宏大也更精微尺度上富有的建设性和可能性。

移情、阻抗和反移情

所谓移情,“是指来访者将自己早年对重要他人的感觉、态度以及正性和负性的幻想无意识地转移到治疗师身上”(杰拉德·科里《心理咨询与治疗的理论及实践》,66页)。所谓阻抗,是指“任何阻碍治疗进展、阻止来访者接触自己无意识内容的因素”(同上,70页)。在心理咨询的过程中,心理咨询师本人深藏的精神创伤势必面临被再次反复揭开的风险,来访者的情绪起伏也会唤起咨询师强烈的精神共振。咨询师做出的下意识的真实反应,反映了自身的潜意识症结,这也被称作“反移情”。精神分析取向的心理咨询师将对移情和阻抗的分析视为开展工作的重要方面,这也意味着咨询师需要随时评估和判断移情和阻抗的发生阶段并做出及时的调整。

弗洛伊德在内科医生约瑟夫·布洛伊尔治疗安娜·欧的失败案例中发现了“移情”的存在,并在《移情之爱的观察》(1915年)一文中对该现象进行了初步的讨论,对访客已经产生移情的咨询师提出保持超然立场的建议:

对分析而言,满足病人的爱的欲望就如同压抑它一样,都是灾难……他时刻提醒自己不要远离移情之爱,不要去驳斥它,也不要让病人觉得不愉快;但是他必须坚决地抵制任何对移情之爱的反应。他必须紧紧抓住移情之爱,但又要将其视为不真实的,视为一种不得不在治疗中经历的、需要回溯到其无意识源头的情境。

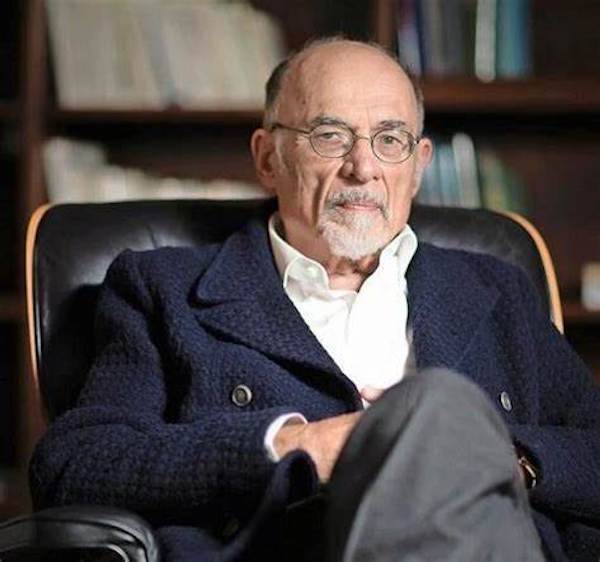

弗洛伊德同时也将移情的出现视作阻抗的形式之一,即访客试图通过向咨询师展现爱的需求来阻止咨询师对其潜意识内容的迫近。存在-人本主义心理学家欧文·亚隆在他著名的心理小说《诊疗椅上的谎言》中就塑造了两位面对女访客的移情做出截然相反选择的男心理咨询师:资深且经验丰富的西摩·特罗特医生被控与他年轻的病人发生关系,但他声称这是他为病人创造的个性化治疗方式,完全是从病人利益最大化的立场出发做出的行动;而年轻的欧内斯特·拉许医生,尽管面对病人预先想定的报复性勾引几近丢盔弃甲,还是始终坚持在她身上试验“绝对坦诚”的治疗方法,最终化解了女病人的心结,让她放弃了报复的想法。

欧文·亚隆(1931—)

和弗洛伊德对“移情”议题的触及中先验地带有父权主义印迹并假设移情是女访客爱上男咨询师这一情境有所不同的是,作者李沁云作为一位女性咨询师,需要自行摸索和处理女性咨询师遭遇的温和的移情或者是较为极端的情欲化移情。有些访客把咨询师看作父母,有些访客把咨询师看作温暖知心的大姐姐,有些访客把咨询师看作另一个自己,有些访客把咨询师看作带有个体性癖的情欲化对象。正确处理移情和反移情是心理咨询师治愈访客的抓手,但也经常成为咨询师恪守职业伦理的难点所在。

精神分析取向的心理咨询流派强调在持证上岗之前,咨询师本人最好能够聘请个人咨询师。虽然这往往意味着一笔巨大的支出,但个人分析师的存在能够更好地督导心理咨询师的职业状态,帮助新手咨询师形成换位思考。李沁云也详实记录了她为自己挑选合拍治疗师的双向选择的经过,以及在告别旧的治疗师之前每每需要经历的心理波动和挣扎。每当她在忙碌的学习工作中抽空去治疗师工作室中的长沙发上躺下时,她总能在滔滔不绝中进行抒压,或是在不被打断的宜人的短暂沉默中获得疗愈。而来访者和咨询师谈话的主题不仅包括眼前的困境、情感压力,甚至也可以谈论对咨询师和咨询关系本身的不满。面对个别同行“你只是坐在那里一声不吭”的指责,李沁云也并不做过多辩解,因为沉默本身也是一种容受情绪的有效空间,有些时候甚至比话语更具有对话性。

正是意识到了自身阻抗情绪的普遍存在,作者在开展独立心理咨询业务时,对突然取消预约、饱含攻击情绪等的来访者们产生了更多的共情。就阻抗而言,访客的习惯性迟到、爽约或者取消预约,或许都暗含了潜意识中对心理咨询的抗拒。在书中,面对一位反复失约的访客,作者所在机构的督导和她的个人咨询师曾经给出过不同的解决方案。她的督导认为,访客应当是责任的主体,心理咨询师不应该比访客工作得更加努力。而她的个人咨询师Dr. K犀利地指出,“这种妨碍治疗的阻抗如果不解决的话,疗愈永远也不可能发生”,建议她采用一种剧烈的干预手段,直接向病人表达对方并不尊重自己的时间和工作。这也体现了不同理论取向在心理咨询临床实践中的路径选择。作者最终采纳了Dr. K的意见,用对抗性的态度向访客表达了对其屡屡失约的不满,收获了和访客关系的重大进步。这一选择适当引入了存在主义取向心理治疗的做法,即让访客承担起对自身的责任,而不是让咨询师成为他依赖的对象。

如何在符合职业伦理的前提下帮助来访者实现心灵自由的目的,是每一位咨询师都需要直面的议题。每个人的内心都有一个小孩,也都经历过大大小小的创伤,而能够为之提供疗愈的心理咨询服务正在被越来越多的人看到和运用。只是,我们对心灵世界的整体探索还有很长的路要走,相关行业的职业规范和伦理操守也在完善之中。《心的表达》一书无疑为我们提供了丰富的个案,该书的写作立场是真实的,表达的感受也由于碎片化而备显真挚,体现出了将心比心的莫大诚意。阅读这样一本真诚的笔记,能够帮助我们在喧嚣尘世中真诚地面对自己的内在小孩,进而面对深邃浩瀚的人性,感知维度丰富无限的生命。至于作者提出的终极议题“精神分析的治疗方式已经落伍了吗”,她早就给出了自己的答案:探索人类的心灵这件事,永远也不会过时(《心的表达》,293页)。

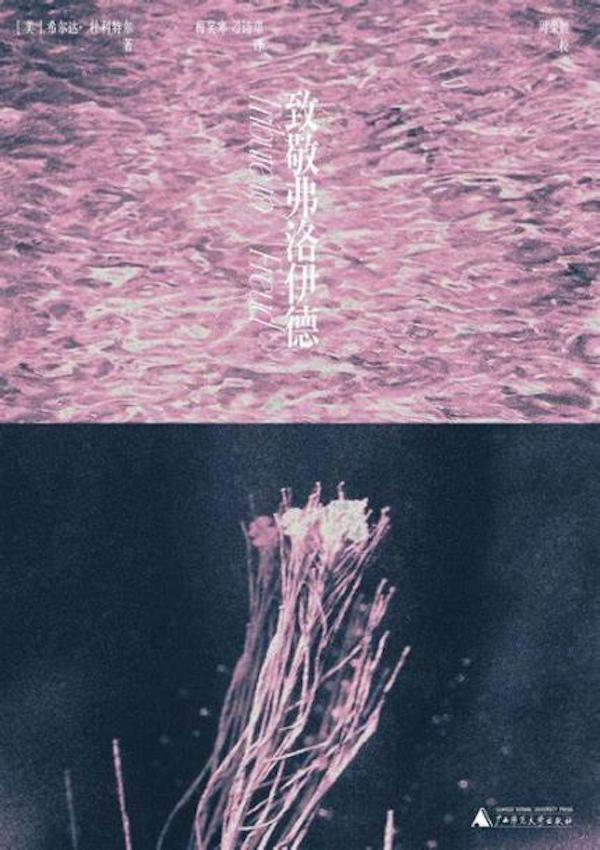

弗洛伊德的精神分析疗法是否已经彻底成为了旧时代的暗影,或许正如曾经在20世纪30年代的维也纳接受过弗洛伊德心理分析治疗的美国女作家希尔达·杜利特尔在《致敬弗洛伊德》一书中所言:

就像我在维也纳9区伯格街19号那个房间里舒展地半躺在沙发上时,对面橱柜架上那些精致的希腊泪瓶、溢彩的琉璃碗和花瓶一样,在黄昏中隐隐闪光。只要还有人记得,只要还有人梦见,已死的人便依然活着。

希尔达·杜利特尔《致敬弗洛伊德》

在心理咨询治疗过程中,人和人的相遇、心和心的相逢仍然是最重要的主题。心理咨询师需要建立在对自性的洞察(古希腊德尔菲神庙铭文“认识你自己”)的基础上,才有可能深度看见访客。《心的表达》是为弗洛伊德做出的辩护,而弗洛伊德在成为众矢之的的时候也始终拒绝旁人为自己辩护:

他从不发号施令,就只有那么一次,只有这么一条律令要我遵守。他说:“请你永远——在任何时候,任何情况下——都不要在听到诋毁我和我的研究的辱骂性言论时试图为我辩护。”

辩护行为本身是徒劳的,不辩自明的态度本身也是辩护,而心的表达是其自身的意义尺度。弗洛伊德及其所开创的精神分析疗法从来都伴随着莫大的争议和质疑。他的贡献需要再次被指认:人们的显意识不过是意识之海曝露在阳光下的冰山一角,庞大莫测难以言喻的无意识才是个体行为得以被深入阐释的载体。

和弗洛伊德精神分析在北美式微并普遍作为前置理论存在形成有趣对照的是,国内的临床心理咨询师仍然相当推崇精神分析的理论取向。例如,简单心理在 2023年对平台上一千名咨询师理论取向的抽样调查中,咨询师选择最多的五个理论流派及占比分别是:精神分析/心理动力学取向(80.3%)、存在—人本取向(34.9%)、认知行为(24.0%)、焦点解决(16.3%)、家庭系统(16.3%)。此外,2020-2023年,简单心理平台的咨询来访者单年平均咨询次数从十点八次提升至十二点七次;2018-2023年,咨询来访者单年平均费用稳定在五千至六千五百元之间,近三年的人均费用保持在近六千五百元。随着心理咨询在国内日常生活中的接受度不断提升,也许会有越来越多的人选择为精神分析取向奉行的长期主义谈话疗法买单。与此同时,心理咨询行业的从业者也需要以正心诚意的态度、专业合规的技巧提供疗愈服务,让咨访双方共同的心灵成长带来的喜悦成为丰厚的报酬。