糖心vlog在线观看果冻:免费伦理-不和天赋较劲,反而获得自由

在中国的传统文化中," 一命二运三风水 " 的说法,体现了老祖宗对人生复杂性的认知。

在决定一个人命运的所有因素中,命是基础,是出生时就带着的 " 底牌 "。比如,有些人出生于富裕家庭,拥有丰富的资源和机遇,就更容易获得世俗意义上的幸福与成功;而对于那些出生于贫寒家庭的人而言,人生通常要面对很多的苦难,需要付出更多的努力才有机会改变命运。

同样,身体好、智商高也是先天的优势,一定程度上能够决定一个人的起点。

但在过往的惯性认知里,人们习惯放大原生家庭对个体成就的影响,却忽视掉基因对一个人行为和命运的左右。

作家太宰治的人生,就是一个被基因支配很典型的例子。

如果从原生家庭来看,太宰治绝对拥有一张令人艳羡的底牌,出身于日本青森县的一个贵族家庭,父亲是政要人物,经营着银行和铁路。

生于权贵之家的太宰治,自幼遗传了母亲的体弱多病,且拥有敏感的性格特质,4 岁读《论语》时痛哭,只因感受到了文字背后的沉重;少年时期因同学的一句无心之言,硬生生绝食三天。

这种先天性的脆弱与敏感,让他在面对生活时总是比别人更加的艰难,所以前后五次选择自杀。

胆小鬼连幸福都会害怕,碰到棉花都会受伤,有时还会被幸福所伤 ……

我的一生尽是可耻之事。

1948 年,在完成《人间失格》这部小说后不久,太宰治再次选择了投水自尽,这一次,他彻底结束了自己 39 年的生命。

三岛由纪夫批评他 " 一味地展示软弱 ",但太宰治这 39 年的人生,更像是被先天携带的 " 脆弱基因 " 所牵引的提线木偶。

很多时候,基因对于个体行为和命运的影响,可能远比人们想象中要大得多,且个体常常难以与之抗衡。

倘若我们意识到了这一点,在小到今天到底要吃得健康还是吃得快乐,大到要不要自我牺牲投身孩子教育这样的问题上,或许就不会再苛求自己和他人。

基因才是底层决定因素

美国加州大学旧金山分校的一群学者,曾经对家族性自然短睡眠(FNSS)者进行过多年的研究,发现这群人每天晚上只需要睡 4~6 个小时就能够保持精力充沛。

到目前为止,这项研究已经证明了这种睡眠在家族中的存在。并且研究人员也确定了基因组中的五个基因,在实现这种高效睡眠方面发挥了作用。

参与这项研究的资深作者之一、神经科医生路易斯 · 普塔切克分享说:" 在睡眠领域有一种教条,就是认为每个人都需要 8 小时的睡眠,但我们到目前为止的研究证实,人们需要的睡眠时间因基因而不同。"

简单来说,一个人每天到底睡多长时间才合适,能不能熬夜和早起,这完全取决于基因。

最近在职场里特别流行一个词,叫做 " 低精力人群 ",就是指那些在生理、心理或者精神方面缺乏活力和动力的人。

这群人在工作中一般看起来都不怎么积极,身上也没什么热情,给人的感觉就是 " 丧丧的 "。稍微干点活儿体感上就觉得累,容易犯困、头晕。比如,爬几层楼就气喘吁吁,或者是逛街逛一会儿就得休息一下。

与此同时,他们的注意力也比较难集中,对很多事情提不起兴趣,一旦在工作或者是学习时遇到一些创新的、有挑战性的事务,脑袋里第一时间浮现出来的都是一些比较消极的想法,容易产生畏难情绪,进而变得焦虑、烦躁或者是抑郁。

所以,这群人的工作效率一般都不会太高,容易拖延,又因为精力不足,再一分心,工作进度就很慢。至于社交,那就更没有热情和动力了,甚至会有恐惧和抵触的心理,一般比较喜欢自己待着,即便是在社交场合里,也是相对沉默的那一个。

社会普遍认为这种低精力的形成是由多方面的因素引起,比如压力、不良的生活习惯、身体疾病以及心理问题等。

其实我倒是更倾向于认为,这群人并不是因为坏习惯导致的低精力,而是因为低精力没有办法养成那种标准意义上的好习惯。

大家常说性格决定命运,但真正决定一个人性格的,可能还是 " 基因 "。或许也正是因为基因无法改变,才有了 " 江山易改本性难移 " 的说法。

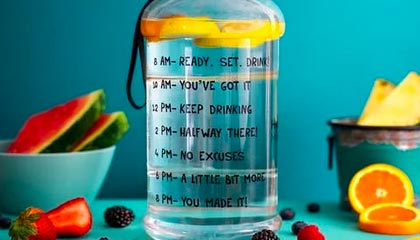

所以比起强行改变,不如琢磨如何和平共处。假如你恰好就是 " 低精力人群 ",那就想办法找机会多休息、多思考如何高效的休息,而不是逼着自己向那些 " 高能量 " 人的作息去看齐。

教育是后天的激发与补偿

如果认识到了基因对一个人的支配可以体现在性格、情绪、生活方式等方方面面,其实就很容易理解悲壮式学习和鸡娃的无意义。

因为个体之间除了有智商、体质的差异以外,一个人能不能坐得住、有没有耐心、能不能吃苦,是空间想象力好,还是语感强,这些其实早就已经刻在了基因里。这不是一种选择,而是一种能力。

现实中,也不难观察到,即便是出生于同一个家庭的两个孩子,岁数相差不大,接受相同的教育体系,两个人的性格、思维方式,以及在学业上的结果,都可以有天壤之别,走上完全不同的人生路径。

所以,我一直是 " 鸡娃 " 的坚定反对者,甚至都不用说 " 鸡娃 ",过分干预孩子的 " 行为习惯 ",我都不是很赞同。比如,强迫一个内向的小孩在一群人面前表演节目,美其名曰是锻炼勇气,或者是强迫孩子去吃不爱吃的某种蔬菜、水果 ……

我觉得童年是人一生中少有的一段有机会无忧无虑的时光,因为成年后有太多需要独自面对的人生难题,实在没必要把童年都用在和学习较劲这件事上。

这些年,每次看到一些关于青少年抑郁相关的数据都觉得很唏嘘。人生前半段赚的钱都是纸,后半段赚的钱才是钱,生活真正的考验是在中年。会过什么样的生活、质量如何,以及能够达到怎样的高度," 学历 "" 家庭出身 " 这些会有一定的影响,但还是一个人 " 本我 " 在决定最终的走向。

就像我们经常说的 " 人到中年,工作上拼的是体力 ",那体力是由什么决定的?说到底还是基因。

当然,这里并不是说 " 教育 " 在基因面前毫无意义,而是教育更像是基因的 " 启动器 " 和 " 催化剂 "。就像电影《天才少女》中的小女孩玛丽,拥有超高的数学天赋,但如果没有合适的教育引导,这份天赋很可能被埋没。

但能够被打开和催化的前提,是你本身确实有可以被激发的原物质。

基因是为个体的发展划定了一个潜在的范围,确定了基本的方向,教育只能在这个框架里去优化结果,但没有办法突破基因设定好的上限。就好比一个人的音乐天赋,需要教育去挖掘,但是你没有办法通过教育,把一个普通人变成莫扎特。

学校教育本质上也是通过筛选机制,给不同基因的学生提供不同的路径。对于专注力差的孩子来说,职业教育就是比学术竞争更有发展,他同样能够通过职业教育找到自己未来在社会上生存的一席之地。

我一直觉得对于 80% 的孩子而言,一二十年的受教育生涯,不是单纯地为了考一个多么高的分数,而是能有机会在父母、老师、自己这三方的共同努力下,识别出自己 " 基因 " 的长板。这个 " 长板 " 不是通过跟别人横向比较得出的,而是基于自己的纵向得出的。

承认先天设定反而获得自由

对普通人来说,在认知层面上,接受基因的客观限制,不和天赋较劲,反而能获得一种真正的自由。

很多时候,我们之所以痛苦,是因为陷入了 " 别人行我也行 " 的执念,在不适合自己的赛道上苦苦挣扎,折腾得身心俱疲,最后也拿不到一个很好的结果,从而产生挫败感。

虽说人无法选择自己的基因,但可以选择如何利用基因。

就像韩剧《请回答 1988》里的德善,她没有姐姐宝拉的聪明,更别提宝拉在学习上的那股韧性,如果换作让她那么去学习,大概率很快就会崩溃。

但德善擅长跳舞,在舞台上跳舞时同样耀眼。而且德善有她的性格特质,乐观开朗、适应性强,在家里遇到经济困难时,也能苦中作乐,用自己的方式给大家带来欢笑,但宝拉在遇到这种压力时,就时常感到焦虑和烦躁。

如此看来,每个人其实都有自己的长板和短板,没必要盲目地追求世俗意义上的 " 范式成功 "。社会是适者生存,不是强者生存。

而梭罗在《瓦尔登湖》这本书里,给过人们同样的启示:" 重要的不是成为人上人,而是成为你自己。"

回归自我,或许才是基因与教育博弈千年后,留给当代人的终极慈悲。