从绿绒蒿到植物远征计划:植物学知识的生产与权力(上)

【编者按】

在19世纪末至20世纪初的云南,一场关于植物、科学与文化的复杂互动在这片土地上展开。从早期西方植物猎人的探险,到中国本土科学家的实践,植物学知识的生产与传播始终与殖民扩张、民族国家建构和现代性进程密不可分。DBN(Decolonial Being Network)于2月16日在北京德国文化中心·歌德学院举行题为《从绿绒蒿到“植物远征计划”:滇藏植物知识与多元解殖探索》的线上对话,聚焦于三个核心议题:滇藏地区的自然与人文知识如何被纳入现代植物科学体系,植物园作为知识生产场域如何塑造人们对植物的认知,以及当代艺术工作者如何重新审视和呈现这段历史。王沁雪的研究《绿绒蒿属:蓝罂粟及其现代植物学知识与佛教认识论》追溯了绿绒蒿来到邱园的前世今生。策展人戴西云和艺术家程新皓通过解读植物猎人的游记、考察日志和科学实践,揭示了不同认知体系之间的碰撞与融合,以及其中蕴含的权力关系与文化转译。澎湃新闻摘发部分对话内容,经对话人审定。本文是上篇“帝国植物学与现代科学体系”。

帝国植物学与现代科学体系

王沁雪:我的专业背景是建筑与历史城市环境,同时作为大乘佛法的学习者,主要研究佛教认识论和现代科学认识论之间的对比与张力。我感兴趣在工业革命后的现代性转折中,人们是如何重新认识自然的。为此,我选择绿绒蒿这种藏地植物作为研究案例。

绿绒蒿的英文名叫Blue Poppy(蓝罂粟),它是罂粟科绿绒蒿属的一种植物。它的拉丁学名“Meconopsis”的意思是“像罂粟一样的植物”。

在藏地文化中,它被一些藏民认为是唐卡里绿度母手中的花,也被称为“蓝莲花”。而在英国RHS温斯利花园,它被培育成为价值18磅的观赏盆栽。这种从精神领域的存在物到园艺商品的转变过程,体现了不同文明对自然的认知差异。

喜马拉雅山区和唐卡中的“蓝莲花”与英国RHS花园商店中的绿绒蒿盆栽,图片由王沁雪提供

维多利亚时期,在新航路全面开辟和殖民地扩张进入尾声的背景下,发现新物种成为获取社会声望的另一种重要途径。同时,工业化带来的城市扩张和园艺技术革新,使得园艺成本下降,加上人们对工业化的城市生活的逃离和对田园生活的向往,催生了园艺热潮。苗圃公司开始向世界各地派遣植物猎人,其中威尔逊和金顿·沃德多次来华采集绿绒蒿。

我的分享聚焦于现代植物学与佛教这两种认知体系的对比,主要包括三个部分:

--植物分类与认知的形成:探讨现代植物学如何通过分类学构建对植物的认知体系,包括其方法论、分类原则及科学范式的确立。

--知识的档案化以及权力的互动:这一认知如何在档案化的过程中被生产和确立;现代植物学知识如何与政治权力和空间权力交织,特别是在帝国扩张与植物采集的历史背景下。

--佛教禅定与植物认知:探讨佛教禅定(meditation)修行如何塑造对这种植物的认知;这种认知如何与般若智慧(Prajna)和菩提心(Bodhicitta)相互作用。

植物分类与认知的形成

1753年,卡尔·林奈发明双名法是为了有效处理和识别名称和类别冗余的问题,从而对上帝创造的无限变化的植物进行识别、存储和检索。双名法技术的出现意味着没有植物可以游离于其外,同时也意味着西方知识体系对非西方知识体系和植物的强行覆盖。

19世纪以来,绿绒蒿的分类经历了一个非常复杂的过程。1814年,植物学家维吉尔基于一种单一的欧洲种(威尔士罂粟)最先提出了绿绒蒿属这个分类,认为是介于两个属之间的一种属。1824年之后,一系列植物学家在喜马拉雅地区发现了新的亚洲种,这造成了分类学上的困境:按照国际植物命名法规,如果将威尔士罂粟剔除出去,它将成为一个新的单独类别,而其他亚洲种就需要重新命名。然而,由于“绿绒蒿”这一名称早已深植于欧洲园艺实践中,为了维护其稳定性,将这一原本用于欧洲种的名称沿用于亚洲物种,成为更为现实的选择。

值得注意的是,这个名字本身似乎没有提供任何实质性含义,它是从希腊语词源“Mecon(μήκων)”(意为“相似”)演变而来,是基于相似性而非植物本身的内在特征来命名的。这种做法催生了一种同质化的实证主义,要求各个属之间必须有清晰且排他性的界限。在现代植物学知识中,这种同质化的实证主义不仅体现在拉丁名称对绿绒蒿的分类上,还非常依赖于信息的空间化来识别、检索和储存上帝的无穷创造。当视角从神学转向科学体系时,这种思维方式依然根植于现代性实践中。

知识的档案化

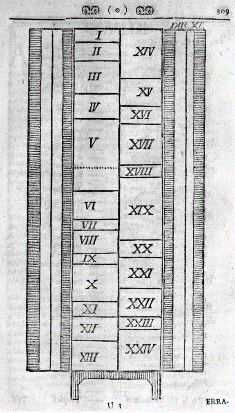

信息的空间化离不开邱园(Kew Garden)植物标本馆和档案馆所采用的特定建筑实践:存放植物标本的建筑和场馆,标本柜、架子、抽屉以及标本夹。这种信息空间化的原型可追溯至林奈在《植物哲学》中描绘的图示,他称之为“干燥的花园”。林奈认为标本柜不仅是一件家具,而且是一种高度精细化的植物数据收集方法。图中的罗马数字代表植物的纲,每个纲进一步划分为属和种,并确定了每个植物标本柜中隔间的高度。

这种系统具有两个显著特点:首先,每一件贵重的标本都是独立、离散的个体;其次,该系统可以根据需要进行调整和扩充,理论上具备无限扩展的可能性。因此,林奈的植物分类体系最终演变为一个遍布全球的庞大建筑与植物收藏网络。

邱园植物标本馆于1853年建立,最初仅占据一座小楼中的单间,随后通过不断复制标本柜的结构,逐步扩展为涵盖五座建筑的庞大机构。从其空间设计可以看出,这一体系采用“盒中盒”的模式——通过无限模块化的复制,最终形成规模巨大的收藏体系。我在国家档案馆找到了一张当时的建筑图纸,从中可以看到建筑师如何推敲标本柜与走廊之间的关系,并通过这一空间布局控制人员的流线,从而优化标本的存储与管理。

早期的标本馆采用模块化布局,整个馆的可见性非常重要。它类似于全景监狱:中间是开放空间,四周环绕着走廊,柜子沿走廊排列。这种布局使得植物学家站在空间中央就能轻松看到柜子侧面的各个属名和科名。

到了1960年,邱园采用了移动书架的方式储存标本,使查询标本的过程更类似于阅读一本书——只不过这种阅读方式并非通过翻页,而是通过移动柜子来完成。

所有与绿绒蒿相关的目录编号和盒子编号,均来源于当时被视为该属“圣经”的植物学著作An Account of the Genus Meconopsis,其目录中的植物条目直接决定了标本的分类与存放方式。

当植物猎人从喜马拉雅采集到标本到达英国时,标本还处于未被鉴定、待分类的状态,具有被归类为绿绒蒿的潜力。它们经历了一系列处理过程,包括干燥、压制、防虫、鉴定与分类、装裱以及存放入柜。通过这些程序,标本获得了经验证的植物学身份,并在邱园被赋予了特定的空间位置。通过这一方式,绿绒蒿在某种意义上实现了“永生”。

已鉴定的标本存放于邱园植物标本馆地下一层,R22号标本柜内,分类隶属于毛茛目(Order Ranunculales)、罂粟科(Family Papaveraceae, No.109)和绿绒蒿属(Genus Meconopsis, No.7)。按照地理分区,这些标本被归入第4区,涵盖东亚地区。

每个标本根据三种类型的信息进行映射:

其在喜马拉雅山的具体地理位置,包括海拔和坐标,作为其地理空间身份;

其在档案馆内的指定存储柜,以便于信息的空间组织;

其拉丁植物学名称,确立其分类学身份。

例如,我们可以看到这个藿香叶绿绒蒿标本(Meconopsis betonicifolia)是由金顿·沃德在特定年份特定位置采集的,通过这些信息形成了一个基本的数据单元。

除了空间维度,还有时间维度。一个标本的“生命”并非始于其生物学上的诞生时间,而是始于它被贴上标签获得“出生证明”的那一刻。从这一刻起,它便从一个外来的无名野花转变成了植物学领域中具有合法地位的实体。

可以看到标本不断地被添加新的标签,这些经过标准化和同质化处理的二维载体,将各种信息(关于植物、地理、时间和技术)整合为一个连贯的同质化整体。通过这些元数据的交叉比对,绿绒蒿亚种的植物学身份得以塑造,其地理和形态界限得以保留。我们可以看到一个三维的植物是如何变成二维的平面,而这些二维的平面如何通过无限的复制而重组成了一个三维的信息空间。

那么,这种信息空间化的意义究竟在何处?正如建筑理论家Zeynep Alexander所说,“邱园植物标本馆最重要的工作或许并未发生在其服务的科学界之内,而是发生在科学界之外。”虽然早期的批评家将标本馆斥责为“只给干枯的外来杂草附上野蛮的双名法标签”,但正是这种不懈的数据积累策略,使得当馆藏达到一定规模时,其信息价值和权力才得以凸显。这使植物学能够通过标准化的组织扩展到全球系统。

从我查到的入库货品台账可以看到所有关于绿绒蒿的记录,展示了它如何在邱园和各大苗圃公司、公园、植物园以及各位教授的实验室之间往来的通信记录。正是这些冗长、繁琐且高度标准化的记录,以及与其对应的柜位和标本纸,构成了邱园的信息空间化过程。

这一精细而耗时的同质化系统支撑了一个复杂的异质网络,使得帝国植物学得以实现,该网络包括园丁、商业苗圃、植物园、植物猎人、植物学家、档案管理员和参与标本制作的技术人员。

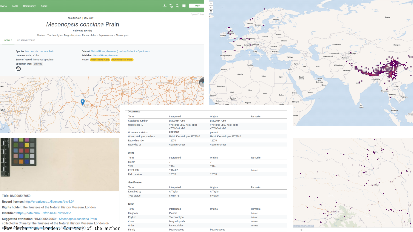

在数字标本档案中,空间信息、植物数据和植物标本之间的映射关系更加直接。通过点击这些点云,这些离散的点能非常可视化地揭示植物学的生产关系和地理空间探索之间的关系。这说明了人类对绿绒蒿知识的广度与人类在喜马拉雅山每个点之间的覆盖率密切相关。每一个新增的采样点,都代表了对绿绒蒿植物知识的扩展,同时也反映出植物猎人在喜马拉雅地区不断拓展采集范围的身体实践。

植物学知识与权力的互动

植物学知识与权力的互动可分为两部分:在产业链上游,植物猎人如何获取田野材料;在产业链下游,如何将获取的材料进行“精加工”。

1858年的《天津条约》授予了西方人广泛的法律和外交权利,允许他们建立商业和外交机构,并进入长江沿线的内陆通商口岸,这些地区位于英国的势力范围内。这一历史条件塑造了植物学研究的目标和可能性,尤其是经济植物学,因为更大的通行权使得以前无法进入的西部和西南中国地区得以探索,而这些地区之前仅对法国传教士开放。1876年签订的《烟台条约》之后,宜昌成为长江沿线重要的通商口岸,也是通向喜马拉雅山脉的重要门户,英国获得了进入西藏的权利。E.H.威尔逊在他的游记《探索中国西部的博物学家》(A Naturalist in Western China)中描述,宜昌是一个重要的港口,可以通过特快列车和蒸汽船便捷地从上海和北京到达。便利的邮政网络使他能够顺利将标本寄回邱园和商业公司。英国不仅获得了在通商口岸之间自由旅行的权利,还建立了广泛的科学网络。正如威尔逊所指出,这些网络包括了由英国领事、清朝海关官员、商人和传教士组成的小型外国社区。他的采集探险在很大程度上依赖于詹姆斯·埃德加(James Edgar),一位有经验的旅行者和来自中国内地传教会的传教士。

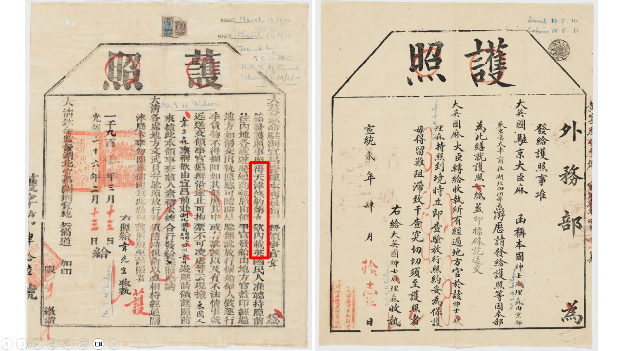

《烟台条约》的附带条款明确规定,中国必须向英国公民发放护照,确保他们顺利进入中国领土。比较1900年和1910年的护照(下图)可以发现语言措辞有很大不同:1900年的措辞非常严格,明确规定允许采集的区域,详细列出非法活动的后果;1910年后,随着清政府与英国签订更多不平等条约,语气和缓很多,优先考虑对外国公民的保护,取消地理限制,省略了不当行为的罚款。同时还允许携带枪支弹药,这些武器不仅用于克服自然障碍和防御野生动物,还用于处理与当地人的潜在冲突。

这些基础设施、法律条款、护照文件使得探险合法化,并能有效执行帝国植物网络交给他的任务。

线路打通后,他们开始处理田野资料。从档案中可以看到资料是如何被系统性处理的:去除不可测量的、个人情感的因素,以确保数据的纯净性。净化的数据需要被转化成客观的、可储存的、可检索的、可积累的、可观察的植物学知识。

植物学文本的创作见证了绿绒蒿从喜马拉雅的活体植物变成二维标本的过程。在威尔逊的游记里,记录了他从宜昌沿长江溯流而上来到嘉定地区,在那里发现了需要采集的绿绒蒿,他的游记中记录了他发现绿绒蒿的旅程中的极为丰富的内心活动,比如他记录了船夫如何乞求龙王使他的船队平安渡过岷江的急流险滩;记录了他因为茅草屋的房顶漏水而一夜未眠而又最终在雨过天晴后的清凉的早晨发现了高原上的全缘叶绿绒蒿的难以掩饰的激动。

最终,他将这个标本编号为3167,标注了其海拔范围“10,500-15,500英尺”后,送往邱园。

3167号标本后来在邱园植物学家克里斯托弗·格雷-威尔逊(Christopher Grey-Wilson)的绿绒蒿专著中进行了详细描述,被用作确立全缘叶绿绒蒿物种身份的重要证据。

另一个植物学家金顿·沃德的笔记揭示了两种截然不同的记录方式:一种非常有条理,通过编号、拉丁学名逐步记录,非常模板化且详细;另一种存在于田野笔记的缝隙中,包括羽毛、纤维、手绘、降雨图等,甚至现在打开还能闻到发霉潮湿的气味。后者的这些内容(如水彩画、游记描述等)都被排除在外,必须被剔除以保证植物学知识的纯粹性和精确性,从而保证绿绒蒿作为科学对象的稳定性以及知识生产过程的可控性。

在两位植物猎人游记的尾声,两位植物猎人都提到了这种探险给予他们的人生意义。他们穿越布满花朵的高山草甸后,金顿·沃德最后一次回头望去:

“……显现出来的是我最狂野幻想所描绘的波英戎源头的最美丽景象。如果我等待并梦想了十年只为得到这一瞬的瞥见,那我一生也不虚度。这代表了一个人生的雄心壮志;一项值得在亚洲进行的发现,真正的完成。”

这些反映经济信息的特征,是将一些本质上没有价值的纸张通过系统化的组织获得了价值。无论是在标本上还是在田野笔记中,内容本身是次要的;重要的是这些记录的交叉参考和整合,它们赋予了这些记录在植物学和园艺学中的信息价值。

这种转变呼应了马克斯·韦伯(Max Weber)的观察:“官僚制度的发展……越是成功地从官方事务中消除爱、恨和所有纯粹个人、非理性和情感的元素,它就越成功。”

在空间与档案的权力关系中,档案在历史上需要既有守护者,又有存放地点。

“档案”(Archive)一词最初是希腊词“arkheion”,指的是拥有权力的高级官员“archons”的住所。这些官员既要负责安全,也要提供解释性证明(justification)。邱园植物标本馆便是这些角色的典型代表。它不仅确保了绿绒蒿材料的物理安全性和合法性,还拥有解释这些材料的权力,包括标本的鉴定和分类。

这种鉴定与分类的权威超出了植物猎人的能力范围,部分原因是他们的植物学知识有限。他们的工作主要涉及在危险条件下进行体力劳动,所用工具非常简单——只是一种标本采集袋、纸张和压标本的板子——并且受过训练记录必要的细节,如日期、地点和植物特征。另一个原因是,采集者在现场无法使用标本馆强大的交叉参照能力。没有办法将他们采集的材料与现有的标本馆标本进行比较,他们无法确定是否发现了新物种。

这种限制加强了植物标本馆植物学家的权威,因为只有他们具备了比较、操作和命名标本的专业知识和整个档案馆的空间资源。植物命名需要在多种已知标本之间进行三角测量,这是一项复杂的过程,要求不断纠正和更新标签信息。因此,命名仍然是邱园馆长的特权,依赖于植物标本馆的资源。因此,每个绿绒蒿标本表上,由邱园馆长签署的命名标签永久地将他们对绿绒蒿的认证与该标本相联系。每张标本都成为了一种主权的宣言,加强了主体和客体之间的等级关系——植物学家(主体)命名(对其进行动作)植物(客体)。

这些文件以及石材和钢铁的物理结构,作为官僚主义专业技术的纪念碑,象征着一个高效运作的帝国国家,并见证了人类对自然的主权。

因此,绿绒蒿的叙事依赖于标本的理解,而这些理解本身又受到存储组织、建筑管理和档案权威分配的影响。正如安·斯托勒(Ann Stoler)在《沿着档案的纹理》(Along the Archival Grain)中提出,“档案作为知识论和政治权威的场所,既是统治技术,又是权力关系的记录。” 这也就不难理解邱园馆长威廉·特纳·西塞尔顿-戴尔(William Turner Thiselton-Dyer在1885年的感慨:

“我们在邱园感受到的帝国整体的重压,远超过唐宁街的人们。”

这些档案和结构不仅仅是植物猎人探险的记录,或是绿绒蒿标本的登记、命名和研究。相反,它们封装了人们如何概念化、科学化喜马拉雅自然的方式,捕捉了将植物学学科强加于一个不断发展的自然世界的固有不确定性和疑问,这个世界由一个不断变化的帝国背景塑造。现代的绿绒蒿植物学知识本质上是科学霸权的产物。邱园的绿绒蒿案例表明,建立一个同质的经验网络远非中立。它产生了新的给予与索取的行为,强化了中心与边缘之间的权力动态。邱园的守护者仅通过调整植物标本馆里的纸张,就可以控制和协调人员和物品在遥远的喜马拉雅地区之间的流动。因此,邱园同质经验主义的影响本身远非同质化。

在以《烟台条约》为代表的贸易霸权背景下,围绕绿绒蒿的植物学活动——绘制地图、收集、排序、分类、命名——不仅仅是科学努力,而是对认知领域的侵略性扩展。通过对绿绒蒿的分类、在林奈命名法中的定位、其精确的拉丁名称、植物学图示中的表现、转化为抽象的科学概念及其全球分布地图的反思,揭示了特定定义自然、事实和知识的方式的特权。这种方法将绿绒蒿丰富的自然表现缩小到其物质组成部分,剥离了那些不可察觉、看不见和无法测量的部分。植物学档案系统要求所保存的物质成分必须是可描述的、可测量的、可归档的、能够在显微镜下观察的,或能够通过DNA技术分析的。这些成分还必须由植物学家命名,并稳定地存档和分类在具有权威性的位置的特定橱柜中;否则,它们无法被识别。然后,后世的植物学家交叉参考这些成分,编写关于绿绒蒿的专著,继续延续,成为该物种的权威科学解读。

这种收集信息和生产知识的方法成为了构建现代植物学认识论的核心。它表现为事实、客观和权威,传播了一种声称包容关于自然世界的普遍真理的认识论权威。它排除了喜马拉雅山的视角和意志。英国领事、著名汉学家托马斯·梅多斯(Thomas T. Meadows,1815–1868)曾指出:“我在中国的经历告诉我,从中国来源获取统计资料几乎不可能。”这一基于标本文件和模块化橱柜的体系深信,只有西方人才能追求客观的真理知识。相比之下,喜马拉雅山的人则被视为将事实与神话和错误信息混为一谈,无法区分事实的准确性与荒谬的故事。因此,帝国主义的叙事将喜马拉雅视角呈现为根本“非科学”的。

佛教禅定与植物认知

喜马拉雅的视角可能是怎样的?这里要注意的是,我并不是在讨论佛教文化是如何看待绿绒蒿的,而是在讨论佛法(dharma)是如何看待它。这涉及几个层面对花的理解:

第一个层面反映了广泛的佛教信仰,绿绒蒿被视为绿度母手中所持的乌钵罗(Utpala蓝莲花)的象征。第二个层面涉及佛教对于这朵花的物理存在的看法,认为它是供花仪式中的善巧方便。它帮助修行者积累功德、福德资粮并净除障碍,帮助修行者从世俗谛(relative truth)的修行提升到胜义谛(ultimate truth)的证悟,从而认识心的最究竟实意。第三个层面代表了绿绒蒿的“花性”的终极理解——即自心光明与空性智慧。其中客体(花)与主体(人)的区别溶解——花性即是心性。

供花能积累功德的关键在于其背后的利他动机。这种动机能增强人的心灵,使之充满广大的慈悲与对轮回中的众生深切的关怀。这样无我的慈悲能对抗修行者对自我的执着,因此,这对了义心性的本质具有极大的推动作用。即《金刚经》中所说:“应无所住而生其心”。通过纯净的意图供花,人们将对美的执着转化为无私的利他心。因此而具有功德。

通过禅定,修行者从世俗谛进入超越所有逻辑和概念的胜义谛。不同于科学帝国主义中的知识,这种般若智慧并不与权力相关。相反,当般若升起时,它伴随着慈心与悲心——对所有轮回中的多重生命的深切关怀。菩提心是为了所有有情众生脱离轮回的痛苦,并认识自己光明本性的愿望。最终状态是般若与菩提心 (智悲无二)的结合,体现了绿度母的境界。

唐卡画家不是植物学家,他们所描绘的是佛陀的世界,而不是植物标本。唐卡不是装饰品,它们是方便修行者在禅定中观想胜义谛报身佛刹土的工具。它们描绘的是具有超越性的空间,需要由大成就者来指导,确保画师准确地描绘了佛国刹土。那为什么跟随成就者的指引对于这些画作那么重要?唐卡描绘了超越普通存在的成就者所看到的报身净土。这些成就者超越了人们五感和思想的局限,与唐卡画师合作,可将他们深邃的视野转化为人们可以感知的形式。人肉眼看不见的东西仍可以在心中可视化,而心中可视化的并不总是肉眼所能看见的。因为金刚乘与小乘佛法和大乘佛法不同的见解:这些图像作为打坐时的内观(visualisation)工具,帮助修行者积累功德、净除障碍,进而发展菩提心,从世俗真理进入究竟真理。这一过程加速了他们证悟自己的自然心性——即成为佛陀(觉者)。

绿度母唐卡中描绘的报身佛刹土,既是显现也是象征。唐卡中所显示的花朵不一定需要与我们有限的植物学理解相匹配。重要的是它对当时众生的意义,无论描绘的是哪朵花。但它的化身,即物理显现,可以根据不同众生的业力条件和视角而有所不同。比如藏人会认为绿绒蒿是绿度母手中的花,这反映了他们由于他们特定的业力条件,如严酷的气候或文化背景,对这朵花的共鸣,将其视为绿度母的花。

植物学家从他们的视角出发,将这种花归类为绿绒蒿属的植物。他们对这朵花的参与受其特定训练和林奈分类法的影响——这一系统反映了他们理解自然的方式。甚至动物界中的生物,如昆虫,可能也会通过它们自己的视角来看待这朵花,将其视为高原中的栖息地。但当涉及花的真实法身本质或“花性”时,它不会根据视角变化而改变。花性与心性无二无别。

在佛教中,心超越了大脑和情感。人们所感知的一切——无论是思考、看到、听到、品尝、触摸——都是心。当我们观察绿绒蒿时,佛教徒会说绿绒蒿即是你的心。这是因为,在佛教思想中,主体(观察者)与对象(被观察者)是同时产生的;没有心的识别,就没有花。甚至花的属性——如其颜色、大小、形状——也不是客观事实,不像西方植物学所认为的那样,而是源于概念化的主观构造。绿绒蒿被视为蓝色,因为你将其定义为蓝色。在这个定义之前,花的“蓝色”并不存在。从本质上讲,花的每个细节都是你心的功能。当你在禅定中观想绿绒蒿在报身佛刹土中的样子时,至关重要的是,不仅仅要把它看作一个蓝色的实体存在,而是要看到它既具存在性又具无存在性。这涉及接受其“显现”(存在)与“空性”(无存在)的悖论,同时观察你对它的思想和情感——无论你是否将其视为蓝色、带刺、美丽或其他。禅定或打坐(meditation)常常被误解为仅仅是放松的工具,但这只是开始。其更深的目的,是理解心的本性。《金刚经》教导:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”这种洞察力关乎认识到现象既存在又不存在,这将我们从执着于任何一端的痛苦中解脱出来。现代人之所以很难从唐卡所描绘的绿绒蒿中观想,是因为我们深层的科学习惯,它将“显现”和“空性”分开,并寻求单一的解释。我们避免“存在与无存在”的悖论,这与植物学家在分类绿绒蒿时所面临的挑战相似。

需要澄清的一点是,佛教并不排斥现代植物学的空间实践或分类法,而是鼓励对这些实践背后动机的觉察。它邀请我们反思这些动机是否让我们偏离了认知心性的光明。通过外在真理,引导修行人认识内在真理。既不夸大绝对真理(心性的自性光明),也不低估相对真理(如供花或植物学研究)——如果植物学家低估了绝对真理而过度重视相对真理,他们有可能陷入相信这些相对真理是真实存在的误区。相反,如果佛教徒低估相对真理而过分强调绝对真理——例如理想化唐卡中的绿绒蒿,同时忽视实际的绿绒蒿标本——那他们有可能永远也无法达到证悟的境界。

植物与中国早期现代化

戴西云:我要分享的是去年三月“植物远征”的首次展览和今年与程新皓一起策划的新项目。去年的展览“植物远征”是将上世纪50年代创建的西双版纳热带植物园作为一个隐藏的背景。但在查找资料时,植物园的历史不可避免地要被追溯到大航海时期和当时的植物热潮,以及植物猎人们在云南的考察和他们的日志。以及上世纪30年代中国第一批自然科学家们,延续这些欧美植物猎人的考察路线并在此基础上进行的拓展,为中国第一批自然科学机构的建立做准备。

去年三月我在北京长征独立空间做的“植物远征”展览的背景正是30年代这批植物科学家培养出的第二、第三代工作人员在云南建立起的热带植物园。这个植物园的叙事跟新中国的现代化进程有着非常密切的关系,植物一直在其中扮演着重要的角色。

我当时也是在前期找到了一些非常具体的植物委托“植南门市部”进行研究,一共选择了8种滇南的热带植物。我们围绕着50年代前后期热带植物园的叙事去查找材料,并根据这些研究内容为每一种植物拟了一个小传。这个小传除了文字还包括相应时期的植物科学画,有点像这些植物的肖像。在展览中设置这样一份小传的初衷是希望把植物作为一个主语,展现它参与现代化进程的故事。

比如说50年代西双版纳热带植物园的建立就跟橡胶有着密不可分的关系。西双版纳种植的橡胶其实是从巴西引种的三叶橡胶,1951年中央决定扩大培育橡胶树,这个决定与次年中国和斯里兰卡签署的大米换橡胶的协定密切相关。随着橡胶的扩大化培植,从30年代就开始筹备的云南的热带植物园也进入了新的阶段。

烟草与植物园的叙事也要追溯到建国之前。当时的植物园以一种类似“技术入股”的方式,帮助当地的烟草公司进行栽培试种研究。烟草也在三十年代在云南的种植推广中,发展出云烟、红塔山等著名烟草公司,到目前为止烟草都是云南的支柱产业。

还有一个非常有意思的植物是滇南的风吹楠。这种植物是肉豆蔻科的,1956年时发掘到它在云南的生长。这种植物最神奇的地方是它可以作为天然提炼物制作军事防冻机油,使坦克等重型设备能在零下四十多摄氏度的高寒地区运行。因为发现了它,满足了国防工业的特殊需求,让它有了“争光树”的美名,它也确实为黑龙江中苏边境摩擦的胜利提供了基础。通过这样的植物,云南和东北的关系被自然地连接到了一起。

也正是在发现了这些植物材料之后,才有了想法想要做这样的一个展览。

展览“植物远征”的现场照片,图片由戴西云提供

当时展览决定把作品全部直接放到地上,通过空间的策略让观众在走进展厅后,并不只是用眼睛去观看作品。而是在进入展厅之后,可以闻到比如说刘辛夷作品中藤椒的味道,洒在地面的藤椒可能因为门口阳光强度的不同,香气的浓度会发生变化。走进展厅你需要小心自己的脚下,展览用空间的策略调动起观众的感官去感受这个展览。这种身体性的经验是植物带给我们的启发,从这次展览开始,在接下来项目的实践和调研中也会扮演非常重要的一个部分。

在那次展览中,展出了程新皓的一件作品叫《复盗》。也是这件作品引发了我跟新皓的一些沟通,并且启发了今年的合作项目。这件作品的具体内容可以后面新皓来做详细的阐述。

前面介绍的这个小型展览,它可能更像一个引言式的方式,去说植物园和它背后形成的空间机制。而今年想要继续发展的线索,会更侧重于植物是如何介入到中国早期现代化过程中的。

我们把云南作为重点,因为云南确实是20世纪30年代中国第一批植物学家最关注的地点,西双版纳热带植物园也是中国第一个热带植物园成立的地方。我们把时间段从上一个展览的50年代往前推移到30年代,原因是30年代这个时间有一个承上启下的关系:它既能承接到像刚才沁雪分享的欧美植物猎人在滇藏地区做的考察和采集,同时它又是中国第一批科学机构建立的时期。

我们希望能够以身体的经验去到这个地方,身体的经验在这次项目中会变成一个非常重要的部分。今年项目我们整理了从清末一直到20世纪30年代到50年代的这些重要植物学家在云南采集和考察的路线。文件中的这些材料只是我们收集提取的一部分资料,最后从中整合出了三条路线。

每个植物科学家都有自己不同的研究方向。我们主要基于吴中伦和陈谋在滇南做的云南考察,原因有二:一是他们留下了非常完备的考察日记,二是他们在云南的考察相对最为全面。我们也综合了其他植物学家的研究,包括研究杜鹃的学者,以及蔡希陶。蔡希陶是20世纪30年代静生生物调查所里最重要的云南考察植物学家之一,也是中国西双版纳热带植物园的创建者。

这批20世纪30年代的植物科学家最深入调研的地方就是云南。即使是那些本来研究山东北部林业的科学家,也因为战争的原因和西南联大到过昆明,在云南做过短期的考察。综合这些原因,我们决定把云南作为重点研究区域。

我们把第一程定为“植物学家入滇”这个主题,是因为在看到一些当时的考察日记时,除了植物学家的,还有像同时期的地质学家丁文江的《漫游散记》。这是地质学家丁文江在20世纪30年代初刚从英国回国后去云南考察时写的。书中以他非常个人的视角,阐释了旅途中的文化遭遇,以及他如何用所学的自然科学知识面对山区和这个多民族的地区。此外还有一些欧美植物猎人的游记,都是非常独特的个人视角。

《漫游散记》书封

受到这些考察日志的启发,我们也希望参与的艺术家能以日志的形式进行记录和分享。我们的行程将在昆明当代美术馆(CGK)的支持下于三月底出发,从第一程开始,沿着滇越铁路进入云南抵达昆明,考察烟草的种植,然后是高山地区的绿绒蒿和杜鹃的植物采集的部分,再到滇缅边境的橡胶树、茶庄和咖啡的种植区,之后是西双版纳热带植物园,以及思茅的疟疾治理,最后回到昆明。行程中会展开不同的议题,是一个扩展性的路径,而不是一个收敛式的概念性去呈现。

第一程选择从越南进入云南,是因为前人的考察日记打破了我之前对于进入云南的想象。我原本以为会像西南联大那样一步步退到云南,但实际情况完全不同。正如前面提到的海运,1916年美国自然博物馆的中亚考察团就采用了这样的路线:从北京到上海,再从上海坐船到广州,从广州坐船到越南的海防,最后乘坐滇越铁路抵达昆明。

正是因为船运和铁路这些现代化设施的发展,使得实际路线与我原本的想象完全不同,而且比陆路到云南要快得多。更有启发性的是,这条铁路也改变了中央和边陲之间的关系。由于缅甸和越南分别受到英国和法国的殖民的现代化影响,我们原本以为的更落后、更边陲的地方反而更早地接触到了现代化。

比如去年10月我和新皓去腾冲再往滇缅边境走到盈江时发现,那里在1904年就已经开始种植橡胶了,比20世纪50年代西双版纳建立热带植物园早了快五十年。这是因为英国在缅甸的殖民统治让边境地区更早地接触到了现代化,当地人那时就组织去日本留学,去新加坡购买橡胶种子。这些都是通过实地考察获得的知识与身体性的经验。

我们想把这些内容分享给不同的艺术家,特别是那些本身在筹备的作品就关注这类议题的艺术家。我们会一起走这段路程,最后在年末于昆明当代美术馆举办展览呈现最终的成果。

第二程主要关注欧美植物猎人在这个地区频繁进行的植物采集活动。同时还有另一条线索是徐霞客在苍山和鸡足山的考察。除了欧美殖民史对这一地区的影响,明代就已有大量移民迁入云南,带去了比如像造纸这样的技术。

第三程主要关注边境、机构的建立和热带作物,比如橡胶、茶、风吹楠和水稻等经济作物。

我们的每一程考察都有固定的人员构成:1-2名云南本土艺术家、其他艺术家,以及两位写作者/学者。我们希望通过这样的旅行,能够让档案资料不仅仅停留在档案层面,而是成为帮助我们进入不同时空和历史缝隙的知识线索,再通过身体经验转化为我们对当下的理解。

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

63128

63128 4

4

86478

86478 85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712 97

97

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181 94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

83517

83517 81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199 19

19

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

74946

74946 99

99

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

66369

66369 8

8

47534

47534 52

52

61701

61701 41

41

52980

52980 33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840

92885

92885 11

11