糖心app下载安装bitlytxsps:黑料不打烊最新2023-蔡志祥、马木池丨抗英与抗日:香港的历史记忆重塑

2024年10月22日,厦门大学历史与文化遗产学院讲座教授蔡志祥教授在厦门大学硕士研究生课程“中国史研究前沿”上做了题为《英雄:历史记忆与香港的移民、定居和纠纷的传说》的讲座;2024年11月5日,香港中文大学历史系马木池教授在该门课程上以《敌治下谋生:日占时期香港社会生活史研究》为题展开讲座。蔡教授和马教授详细介绍了他们在香港地区(包括港岛、新界、离岛等区域)所做的田野调查、口述访谈和社会史研究,展示了香港地区不同社区与社会群体对于英殖民统治时期与日本占领时期的历史记忆重塑。现将蔡志祥教授和马木池教授的演讲内容以《抗英与抗日:香港的历史记忆重塑》为题,整理如下,与大家分享。

一、解构“已被重构的口述史受访者”

《集体记忆》一书提出,历史记忆不是个人的,而是一种集体性的记忆。讲述者每一次重新陈述过去的事情时,都会有所选择。这种选择的过程,可以说是每一个“当代”,正如我们今天的选择不等同于昨天与明天的选择。二十年前的“当代”、现在的“当代”及二十年后的“当代”,都是对过去的一种选择,是一种“过去与当代的角力”。(David Middleton and Derek Edwards, eds., Collective Rememberin, London, Newbury Park, New Delhi: Sage Publication, 1990, p.8.)康纳顿(Paul Connerton)也曾谈到,社会时常通过一些纪念性的仪式来呈现社区的共同记忆。这些集体记忆存在于我们的日常生活里,无需特地重提,就像我们的生活经验那样,是不言而喻的。(Paul Connerton, How Societies Remember, Cambridge: Cambridge University Press ,1989, pp.4-5, 40.)人们是通过怎样的选择去记住过往共同的经验?这些共同的历史经验又是怎样被挑选出来的呢?在记忆与遗忘之间,历史记忆如何随着时代的改变而重塑,这一问题是蔡志祥教授和马木池教授两场演讲的核心关怀和理论背景。

马木池教授以其在西贡的企岭下村做访谈的经历为例,强调在田野访谈中,要解构“已自我重构的口述史受访者”。研究者受宗族研究和人类学方法的影响,在香港乡村从事访谈工作时,一般访谈者会习惯性地对受访者的生活历程,如从个人的出生地、学习与工作经历、家庭成员、族谱等家族信息方面进行深入追问,这些问题是了解受访者的基础。然而,如今许多访谈趋向专题化,仅针对特定课题提问。实际上,访谈是一个互动与建构的过程。我们需要先了解受访者的生活经历,再将其置于特定主题中,以评估这些口述信息的有效性与真实性。马教授谈到,有一次他在为一位受访老先生绘制家族谱系图时,老先生纠正了错误,并亲自完成了自己家族的谱系图。老先生表示,他曾接受历史学者与人类学家的多次访问,故对谱系图的绘制也有所了解。这表明,老先生作为受访者,处于不断被建构的过程,他意识到采访者的兴趣所在。因此,在进行口述访谈时,研究者应思考如何解构这样的受访者,识别哪些回应是受访者习惯性的回答,哪些是他们真正关心的问题。每位研究者在田野考察和口述访谈的过程中,都应带着问题,理解受访者是如何被建构的,以及如何重新解构他们。

马教授分享了一次偶然的二次访谈经历,强调历史研究应更关注记忆与遗忘的中间部分。解读田野考察和口述访谈所获得的资料和信息,也应遵循史学史、文献学的一般史学方法理论。刘知几的《史通》教会我们,读史料要先分清楚哪些内容是史料生产者的亲身经历,哪些是其耳闻目睹,哪些又是其道听途说,理清口述访谈的资料也应如此。

这个故事起源于马教授的阅读疑惑。在香港回归前后,他读到一本关于香港日占时期的口述历史专著,里面许多口述史料明显与日占时期的制度相违背。巧合的是,该书的一位受访者在他80多岁时进入香港中文大学历史系“比较及公共史学文学硕士课程”进修,修读了马教授的课程,马教授得以有机会对这位受访的麦锡邦先生进行二次访谈。在与麦先生进行二次访谈时,马教授首先询问他是否阅读过那本已出版的口述历史专著,麦先生表示他看过,对书中的说法没有异议。马教授对此提出几点疑问:首先,从油麻地到西贡的距离颇远,且还要在别人乡村范围内砍伐木柴,村民会容许吗?其次,柴薪在日占时期是重要的配给品,不被允许随意砍伐与运输。因此,麦先生所说的行为在当时的制度下是非法行为,他们又是如何能够带着木柴顺利经过日军的检查站?另外,在先前的口述访谈中,老先生描述了日占时期粮食匮乏、饿殍遍地、惊恐不安的艰辛生活,提到长时间排队轮候配给米粮、吃“神仙糕”的经验,指出当时日本占领者粮食配给严重不足,街面上有人用劣质米煮成黏糊的粥,炸制成以水分为主的“神仙糕”。

通过二次访谈发现,麦先生实际上是在日占初期到井栏树村购买当地人捡来的小树枝,挑到市区出售,赚取差价。当时日本军政府仍未实行配给制度,没有限制柴薪的买卖。这一买卖仅持续了三四天,并非长期的谋生方式。麦先生后来经叔叔介绍,到货仓工作,虽然没有薪水,但能解决温饱问题。故而,他本人并未吃过“神仙糕”,只是看到其他人食用“神仙糕”果腹,更从来没有排队领取配给米的经验。麦先生在回答先前的访谈者时,是根据采访者的问题进行回忆与因应,分享他记忆中日占时期香港的艰苦生活印象,这些印象有部分是亲身经历,但也有不少内容是透过个人观察,甚至是道听途说得来的。假若采访者直接将老先生的口述误以为是他的亲身经历,不加辨别地将这些口述信息视为不容置疑的史料进行使用,可能导致研究成果出现严重的误导。

由于听过马教授在课堂上讲授宗族和节日方面的内容,在二次访谈中,麦先生还根据马教授的兴趣提取相关的记忆,回忆起日占期间漆咸道码头边商户们不同于刻板印象的生活样貌。他回忆起在当货仓跑腿时,看到在九龙仓码头当苦力或开小店谋生的潮州人准备各式糕点在街道旁隆重庆祝中元节的场景,老先生也曾受邀品尝这些食物。

可见,在访谈过程中,受访者会试图理解访谈者的意图,并根据其兴趣回忆或重构记忆。访谈是一个采访者与受访者之间的互动过程。在使用这些口述材料时,我们需将其放回这一互动过程中进行解构,慎重考虑采访者对受访者施加的影响,进而反思口述方法与提问模式。在进行口述访谈之前,我们需要先通过各种文献资料多了解当时的制度与社会背景,以便提出有针对性的问题。同时,通过逐层追问,深入挖掘受访者的口述经验来源。口述材料都有其史料价值,但如何利用和解读,因个案而异,这也正是历史学方法千变万化、史无定法的魅力所在。历史记忆是选择性的,记忆与遗忘并非二元对立。在记忆与遗忘之间,我们需要解构那些“已被重构的口述史受访者”。

二、香港新界地区英雄记忆的重塑

在经历相同历史经验的不同地方,不同社群的社会结构及其面临的处境如何影响他们对历史记忆的选取?公共记忆与地方政治之间的关系如何?这种关系如何通过英雄的祭祀或非祭祀体现?蔡志祥教授以香港新界地区的英雄祭祀仪式为切入点,探讨新界各社群如何记住或遗忘英雄烈士,历史记忆又是怎样与地方的话语权拉上关系。

香港新界在1898年租借给英国,英政府把新界分成南约和北约,由理民府管理。北约西部的元朗平原,曾是香港农业生产最繁盛的地区,生活着许多强宗大族;北约东部,即西贡所在地。赖川昌久教授在《客家―華南漢族のエスニシティーとその境界》(東京:風響社,1993年)一书谈到1898年新界地区本地和客家村落分布的调查,新界西部主要居住本地人,中部是本地人与客家人的杂居,而东部以客家人为主。

移民定居和保卫乡村是香港新界不同社群共同的、重要的历史经验。第一个共同的经验是香港几次大规模的移民定居过程,具体包含明清之交的迁界与复界、太平天国动乱、清末民初、二战及战后政府推行的抵垒政策、丁屋政策及1980年代的铁路电气化,引发了几次大规模的土客纷争、地方大族纠纷及新旧群体的联盟及斗争活动;第二个共同的历史经验是反抗殖民统治的运动,包含1898—1899年英国租界新界时的抗英事件和1941—1945年日占时期游击队的活动;第三个共同的历史经验是1984年中英联合声明的发表及1997年香港回归中国所引发的爱国情绪。

新界北约西部的居民共同经历过乡族械斗、抗英和抗日的历史经验。其间,厦村、锦田、新田和屏山是香港大型宗族的聚集地,八乡和十八乡的小规模宗族联盟夹杂在这些大的宗族之间。新界北约西部的乡村存在不同规模的、定期的英雄烈士祭祀活动。这些英雄祭祀的差异何在?在不同历史时期,地方领导阶层又是如何利用英雄的象征来强化自身的权力?蔡志祥教授在讲座中娓娓道来。

(一)边缘化的英雄:厦村乡和锦田乡

厦村和锦田乡以邓氏宗族为地方强宗大族,在仪式中对保乡卫族的英雄表现出一种疏离感。厦村祭祀英雄的仪式为十年一届的“埔上祭英雄”,在一片称为“埔上”的农地上拜祭为厦村械斗牺牲的护乡英雄。曾为厦村牺牲者有72人,其中大部分并非邓姓宗族成员。厦村举办醮事时会专门为这些护乡英雄烧72副祭品和一纸“盟约”,但并未设立专门的祠堂祭祀,这些护乡英雄奉祀于十八乡大树下的天后庙。锦田乡则在十年一次举办的太平清醮的“行朝”仪式中,拜祭为保卫锦田而牺牲的邓氏佃农和下户。换言之,这些护乡英雄在十年一次的大型祭祀活动时才会被特别祭拜。其间,乡民会烧80套英雄衣。这80位英雄中78人因护乡械斗而死,2人因抗英而亡。但在整个醮事过程中这些“英雄衣”似乎被遗忘,在酬神仪式后与其他纸造祭品一同被焚烧。

由于为厦村和锦田械斗而死的护乡英雄大多数并非邓姓宗族成员,而是佃户和下户,这些大宗族对待在地域宗族内缺乏身份地位的英雄的态度,是一种敬而远之的心理。乡民既恐惧亡魂的滋扰,又不能破坏乡村既有的身份结构。因此,这两个地方将护乡英雄的祭祀礼仪进行边缘化的处理。

(二)神明化的英雄:八乡和十八乡

八乡和十八乡是夹处于锦田、屏山和厦村三个邓氏地域宗族之间的杂姓小宗族联盟。当地居民既是锦田邓氏的佃户,又分别与屏山和厦村联盟。自清代乾隆时期以来,八乡和十八乡与锦田因仓斗收租而引发的争执,至今仍可见于元朗区庙宇的碑文中。为了团结村落,八乡和十八乡的护乡英雄在村中被高调地祭祀。

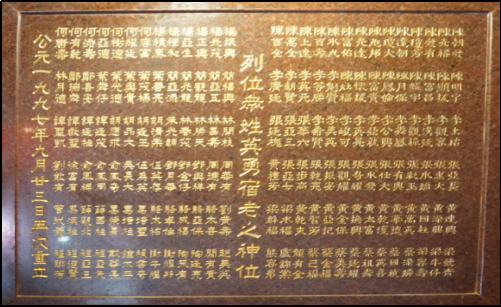

八乡古庙内设忠精祠,祠中牌位上刻有20姓54位因与锦田械斗牺牲的英雄的名字。村民表示,20世纪以前,八乡除了春秋二祭外,每三年还会在庙前搭建戏棚演戏酬神。至今,八乡村民于每年春秋二祭仍会在古庙祭祀护乡英雄,并共同出资设立乡村组织同益堂,轮流管理乡约事务。十八乡则拥有专门的英勇祠来祀奉因与邻近的屏山和锦田邓氏械斗而牺牲的护乡英雄,并以四股分摊轮流祭祀的方式进行周期性的英雄祭祀活动。每年天后诞的前一天晚上,十八乡的领袖会在天后庙的英勇祠拜祭英雄。因此,英雄的祭祀成为联合乡村的重要元素,并凸显了该联盟与锦田的紧张关系。

八乡与十八乡将英雄的祭祀嵌入乡村组织中,建立了专有的祠宇和常规性的祭祀活动,使护乡英雄得以留存在乡民的记忆中。这种高调的祭祀可能源于他们与厦村和新田的联盟,以及与锦田和屏山的械斗关系。然而,在1980年代中期的口述访谈中,部分十八乡的乡民却称这些护乡英雄为1898年的抗英英雄。十八乡的领袖伍其昌虽在抗英初期担任领导者,但很快便投降,并与其他乡村的领袖合资经营合益公司,创立元朗新墟,抗衡锦田邓氏。并且,十八乡抗英英雄的名字并未在下述达德公所的碑刻中出现。从碑刻、族谱以至80年代以前的研究,十八乡英勇祠中祭祀的英雄迄1980年代,都是为乡约械斗牺牲的护乡英雄。只是在1984年中英联合声明发表后,十八乡的抗英记忆才浮现出来。

(三)国家化的英雄:屏山

屏山是新界北约西部一个重要的地域宗族村落。19世纪中叶,在屏山乡的边缘地区,建有两所与英雄有关的建筑物:达德公所和聚星楼。1993年屏山成为香港第一个文物径时并没有囊括达德公所。达德公所侧边的英勇祠大门上刻有的“忠义留芳”四字于2007年被拆除,后又复原。公所中祭祀的英雄牌位包括屏山及八乡共10村175人,但不包括锦田邓氏、厦村邓氏及十八乡等与之有长久对立关系的乡村。公所对面建有镇压幽魂作用的塔,称为聚星楼。从口述历史可知,清中叶以来为屏山乡约械斗牺牲者皆奉侍于此。以达德公所的英雄祭祀为中心的达德联盟,控制着屏山市集。据说1898年的抗英事件也是以公所为中心。

自1980年代以来,达德公所由跨乡约的组织逐渐演变为抗英的民族象征。当地文物工作者邓圣时在1999年自费出版的《屏山邓族千年史探索》一书中认为,达德公所左右分立的慰寂祠是供奉护乡英雄,英勇祠则供奉部分抗英烈士,此前是为了避忌,村民才将这些被供奉者统称为护乡英雄。事实上,我们将英勇祠碑文中的人物与族谱对照,便会发现,碑文中的几位邓姓英雄实则生活在清代乾隆时期。此外,屏山邓氏族谱与厦村口述历史,及两村祠堂前的铁炮方位显示,咸丰时期两村依然存在高度紧张的关系。因此,这一期间为屏山乡村械斗的护乡英雄供奉于达德公所。

张展鸿教授认为,抗英英雄的重构与香港的主权回归息息相关。爱国主义的重塑与乡民对乡村前景的忧虑,使得无记录的英雄烈士被重塑为抗英英雄。(Cheung, Sidney C. H. , “ Martyrs, Mystery and Memory behind a Communal Hall ,” Traditional Dwellings and Settlements Review, Vol. X l (11):38, Spring 2002.)蔡志祥教授强调,屏山对达德公所的历史记忆与建构,不能仅从上述两方面来理解。屏山乡民高度强调抗英烈士,遗忘械斗英雄,是在屏山与厦村等村落的对抗逐渐消退之际,为提升其在地域社会中的地位而采取的合理手段。因为联盟与对抗关系的消失,厦村和锦田乡的地方大族凭借地方机构建立其跨乡约联盟的地位;八乡与十八乡通过跨地域的英雄祭祀来增强跨乡约组织的凝聚力;屏山则选择重构达德公所历史记忆,塑造跨乡约的民族形象以彰显自身的地位。

(四)被淡化的英雄:沙田、林村和大埔

新界北约中部地区是本地人与客家人杂居之地。蔡教授通过沙田、林村和大埔三个例子,探讨了这些夹缝生存的小村落在族群混杂的地缘政治影响下对护乡英雄的淡化处理。

沙田与林村以庙宇为中心组成较高层次的跨地域组织。在沙田大围侯王宫内,有一块镶嵌在镜架上的“二十九位开基宿老之神位”,其中3个名字冠有“英雄”的名衔,即沙田的护乡英雄混杂于开基祖先中。并且,英雄的祭祀仪式也被刻意淡化。在大围十年一届的太平清醮中,英雄的祭祀与其他神祇并无区别。田仲一成教授的研究指出,这与大围作为杂姓村落、宗族势力较弱有关,加上靠近商业发达区域,外来移民的迅速增加,导致沙田的祭祀组织朝多元融合的方向发展。(田仲一成:《中国乡村祭祀研究》,东京:东京大学出版社,1989年)

在乾隆朝末年,林村等二十四个村落,以天后宫为中心,组成涵盖本地与客家人的六和堂联盟,管理联盟的尝产、祭祀和乡约事务。林村的12位护乡烈士以一块姓名不全的长生禄位供奉于放马莆村天后宫右侧的义祠。1992年乡民清洗护乡烈士长生禄位时,发现牌位后面有两片写有12位烈士姓名的木牌。乡民遂请士绅撰记此事并立碑纪念,碑文写道:“以长生禄位当神牌,实为避免狂徒与恶势力之干扰,不过藉以掩饰,隐藏不露”。尽管林村设有供奉英雄的场所,却将他们的名字隐藏于长生禄位中,这与林村的社群结构和地缘关系息息相关。作为在本地大族间夹缝生存的杂姓村落群,护乡英雄中多为客籍人士,其能力难以抗衡主宰地方的上水廖氏、大埔头邓氏、泰坑文氏、粉岭彭氏和河上乡侯氏这五大本地宗族。此外,如若林村祭祀因械斗而死的客籍烈士,可能会引发联盟中本地人的不满,造成社群内部冲突。因此,林村将护乡英雄的祭祀置于无关痛痒的位置,是基于地域政治的考量。在香港回归前,这些护乡英雄并未在任何刊物中出现。1999年的纪念刊《己卯年林村乡太平清醮》中《林村天后庙及六和堂史略》一章,首次提及乡民会在每年秋分到义祠祭拜12位护乡烈士。在1997年香港回归后,林村的护乡烈士从被淡化到被强调,是地方领导层在因应“当代”转变中,增强村民凝聚力的举措。

大埔的故事又呈现另一番景象。1899年,英国政府在大埔山举办升旗典礼,象征对香港新界的占领,遭到了地方数千群众的反抗,大埔乡及大埔墟成为香港抗英运动中的重要据点。然而,实地考察大埔,并未发现与抗英相关的祭祀仪式或文物记忆,大埔的抗英烈士被高度遗忘。

因此,理解新界北约不同地区的英雄祭祀,需要关注到英雄祭祀场所、仪式的差异与各社群的社会结构及地缘政治。这些地方的英雄从护乡英雄到抗英英雄身份的转变,与历史记忆的选择和重写息息相关。不同地域群体各自选择不同的历史表述方式,以回应其社会的“当代”境况。英雄的祭祀作为地域社会建构的一种手段,与血缘、地缘、族群、方言甚至相同的历史经验无关。

三、香港社会的日占下谋生与抗日记忆重塑

马教授认为,研究香港日占时期的日常生活史,首要任务是翻阅文献,了解地方的制度背景。在日占期间,如若没有新界的贡献,香港市区里的八十多万人口将面临难以生存的境地。1941年12月25日,香港沦为日本占领地。港英政府重视条约,由于新界是租赁地,二战前英国政府一直维持原有的行政分区,并颁布《新界条例》专门管理;日本占领者则将香港、九龙及新界都视为日本的占领地,彻底改变了香港原先的地方行政分区。

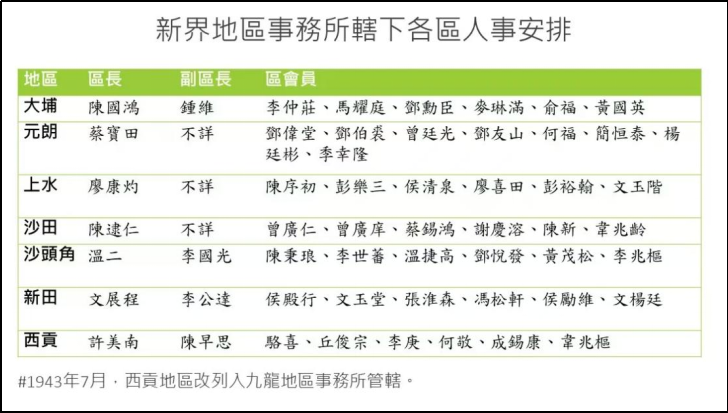

马木池教授指出,在地方史研究中,研究者常常会遇到大量不知名的人物,难以追踪其背景。在日占时期的研究中,新界地区事务所辖下各区人事安排表(表1)非常重要。若在口述时能提及表格中管理者的名字,将有助于在受访者的记忆库中重新挖掘相关记忆。因此,深入的文献与制度研究是历史研究的基础。在此基础上,研究者才能在访谈中不断提出有针对性的问题。

表1 新界地区事务所辖下各区人事安排

1942至1943年间,香港的人口变化受到归乡运动的影响。在归乡运动中,数十万人离开香港,但不同时期的归乡政策与生存环境各不相同。1942年初,香港粮食尚且充足,日本人甚至将大部分粮食转为军需物资,仅留下部分进行配给;但自9月起,美国封锁了太平洋海面,轮船无法自由通行,香港难以维持庞大的人口,日本占领者开始大规模逮捕市区的无业人员并将其驱逐出香港。为了与粮食紧缺下的配给制度相结合,日本占领者实施了全面的人口调查,并按其结果给居民发放配给证。

了解日本占领者的人口调查方法对于评估统计数据的可信度至关重要。日本占领者在进行人口调查时,先将香港划分为多个区域,居民需在规定时间内站在指定区域的街道上,并让士兵上楼统计街道的人数。为了获得粮食配给证,居民积极配合人口调查。

马教授以渔业生产为例,探讨了日占时期日本占领者对香港渔业社区的管理模式。渔民常被大众视为自由漂泊的群体,实际上,由于受社会规范的约束,渔民往往依赖渔商的借贷出海捕鱼,固定在特定的湾头作业。日占时期,日本占领者对渔业的管理主要体现在实施渔船登记与分类、划定渔船的操业区域两个方面。日本占领者颁布了专门的法律,规定香港的渔船均需进行登记与收税,渔民仅能在登记的区域作业,并颁发渔业许可证。渔业许可证有时间限制且不可转让,若渔民超过六个月未操业,其许可证将会失效。这些法律和规定的具体管理事宜是以中国人为主的社群来落实,同时,报纸上也刊登了法律的中文版,广为传播。

马教授通过报纸资料指出,1943年筲箕湾的四五十艘中型和大型渔船一起举办大型的神诞。这一年,筲箕湾戎克渔业组合中每艘中型和大型渔船能赚取四至五万元的军票,足以满足一个家庭的温饱。至今,在筲箕湾仍能看到1944年立的碑刻,记载1944年筲箕湾戎克渔业组合重修福德寺、谭公庙和天后庙的事件。在日本管制下的1944至1945年,是香港粮食最紧缺的时期,这一时期,香港长洲岛竟然还举行了持续三天的太平清醮。那么,渔民在日占时期的经济生活究竟如何?明晰香港渔民在日占时期的渔业收入及其真实生活状况,是研究该时期渔民生活史的重要任务。

由于美国对太平洋轮船的封锁,鱼肉成为香港重要的粮食来源和蛋白质供给。为鼓励渔民出海作业,日本占领者给予渔民更为丰厚的物资配给,并成立了日本产业组织,分别从日本和台湾派遣水产株式会社指导香港渔民改良渔业生产。香港海域被划分为长洲岛、筲箕湾、大澳、大埔、油麻地、蒲台岛、荃湾和青山八个渔业根据地,各区分别设立戎克渔业合作社。若渔民不将渔获交给合作社,他们将失去渔业许可证,进而失去物资配给资格,生存则会变得困难重重。

在传统渔业时期,渔民时常受到渔商压价或缺斤短两的压迫。日本占领者间接打破了传统渔商对渔业的垄断,并借鉴日本渔业的发展模式,在香港建立了渔业统营市场,要求渔民将所有渔产交给各分区的戎克渔业合作社,各合作社通过政府建立的运输渠道将渔产运送到市区的统营市场进行分类拍卖。过去的渔商在新制度下“转型”为获得牌照的拍卖商,再将渔获批发给小商贩。由此,日本占领者控制了渔业从捕捞、批发到零售的各个环节,改变了香港传统的渔业形态。

在这一过程中,鲜鱼售卖经历了渔民、批发市场、拍卖商到小商贩四个环节,最终交到消费者手中。通过这一合法途径,价值100元的鱼在售卖市场上可变为104元,拍卖商的售价则为108元,小商贩的零售价格通常在120至130元之间。渔民在拍卖后需向戎克渔业合作社支付约8%的佣金,合作社由此得以累积财富。

日本占领者将渔业统营市场与粮食配给制度相结合,形成了一套完整的控制系统。然而,当时的粮食黑市交易依旧非常活跃,渔民将部分渔获交给戎克渔业合作社以获得物资配给资格,其余则在黑市出售。以荃湾戎克渔业合作社为例,1943年合作社成立前,荃湾每日渔产量约六千斤,但成立后每日仅剩二千余斤。这并非因为捕不到鱼,而是渔民将部分渔获转售至黑市。在荃湾黑市,鱼价每斤可达60钱,而交到统营市场拍卖每斤仅为15.5钱,扣除佣金和运费后,渔民实际只能得到13钱。面对如此巨大的价格差异,渔民折中而行,找寻更获利的方式。尽管日本占领者多次下令禁止黑市交易,但黑市屡禁不止。

在这种情况下,戎克渔业合作社的渔业数据是否失去其真实性,变得无法使用?马教授指出,尽管渔民只交纳三分之一的渔产,筲箕湾戎克渔业合作社1942年12月至1943年11月的渔产量统计及年收支表显示,合作社依然积累了大量财富,且有能力投身于公共事务,如捐款、修建学校、重建会所及修缮庙宇,可见当时香港渔业经济的活跃程度。因此,材料能否使用与研究者的观察视角息息相关。这些看似片面的数据,从不同侧面考虑,亦能够转化为有价值的材料。当面对看似虚假或不足的材料时,我们不应仅以真假的标准来判断其可用性,例如娜塔莉·泽蒙·戴维斯(Natalie Zemon Davis)在研究法国中世纪教会档案时,她并未因赦免书是虚假的文书便弃而不用,而是去处理这些虚构文献的生产过程。(娜塔莉·泽蒙·戴维斯:《档案中的虚构:16世纪法国的赦罪故事及故事的讲述者》,饶佳荣、陈瑶译,北京:北京大学出版社,2015年)

渔业统营市场制度也改变了各海域的渔业生产形态。筲箕湾的鲜鱼因靠近市场,当天即可运输并售卖,而大澳和长洲岛的渔获因路途遥远,加上战时缺乏冰鲜条件,只能转而生产咸鱼运到统营市场售卖。马教授提出,田野实践对研究渔民的生活史至关重要。研究者不能仅依赖象牙塔中的知识,而应深入田野,真正接触和了解渔民的日常生活。

日本占领者实施的一元统制政策、物资配给制度与集体统制制度相互结合。在渔业管理方面,政府建立了一个层层向上负责的管理体系,从渔民到戎克渔业组合、戎克渔业组合联合会,再到水产系、农林水产科、民治部,最终由总督部统筹。这一管理系统适用于日占时期的所有行业。

综上,对日占时期新界市场的“解锁”过程作进一步的研究,有助于理解战后香港的整体历史发展。除了对生命财产造成破坏,日本占领者对香港新界地区日后的社会组织、地方行政制度、渔业等行业的发展也留下痕迹,并延续到了二战后港英政府时期。

四、历史叙述的选择性重构

(一)循环互证:新界抗英叙述的浮现

不同于科大卫(David Faure)教授在80年代带领学生田野调查时拍摄的英勇祠牌位照片,1997年重修十八乡天后庙时,所有英雄的名字被统一纳入一块新的牌位,取代先前的一块块神主牌位(即英雄祠英雄牌位)。将不同时代的牌位照片进行对比,可揭示不同历史时期下历史记忆的选择性叙述及其转变过程。

图4 1997年重修后的英勇祠英雄牌位

马木池教授反复强调,田野访谈获得的材料必须结合文献与档案加以考证,以了解口述材料的创作过程及其局限性。研究历史的目的不仅在于理解过去,更在于洞察当代。

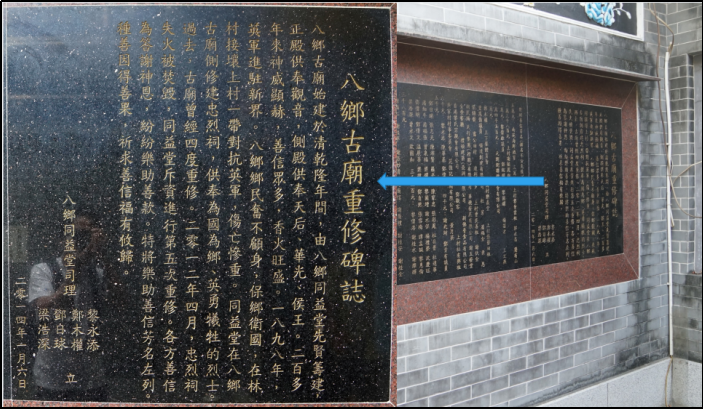

历史记忆的转变有时是历史学家与特定群体共同创设的迷思,夏思义(Patrick H. Hase)的著作The Six-day War of 1899便是一个例证。该著作在香港回归后出版,具有特定的时代意义,彰显了香港人的爱国情怀及对帝国主义者的仇恨,故而受到广泛关注,许多著名的教授撰写书评予以推介,翻译成中文版后,其影响力迅速扩张,甚至新界乡村的父老也用此书来证明他们的抗英历史。在十八乡公益社工作的乡老陈秀于2009年出版《香港元朗大树下庙文献》一书,直指英勇祠“乃纪念抗英先烈而创建”。八乡于2014年也加以效法,改变传统的历史叙述,重构八乡的抗英记忆。

图5 八乡古庙重修碑志

同八乡与十八乡一般,作为抗英中心地之一的屏山,其历史记忆的重塑,是透过乡村地方文物保育工作者与历史学者之间的循环唱和及广泛宣传。其时,屏山乡民邓圣时在香港回归后撰写了《抗英先烈百年祭》和《香港新界屏山九七庆回归特刊》等文章,以凸显屏山乡民1899年的抗英事迹。夏思义的书出版后,更是以历史学权威的身份为抗英记忆的真实性与合法性加持。夏思义的书中引用的材料,主要源于口述访谈中邓圣时等乡村父老提供的地方故事,而乡村父老又借助权威学者的观点来合法化民间传说,再加上学界与媒体的传颂,新界被塑造为香港重要的抗英中心。

(二)共享的历史记忆:西贡的抗日叙述

西贡位于新界北约的东部,以客家人为主。自20世纪50年代至90年代,华德英(Barbara Ward)教授、科大卫(David Faure)教授、华南研究中心成员对不同历史时期的西贡进行了深入的田野调查与口述访谈,使各村的历史记忆得以保存。

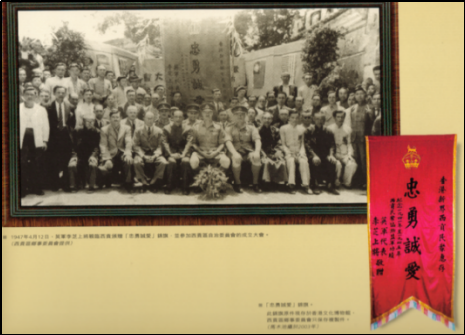

在访谈中,当地乡民提到,尽管乡村间曾发生过械斗事件,但西贡没有祭祀护乡英雄或抗英烈士的记忆。西贡乡民不断强调的是1942年西贡成立了广东人民抗日游击队港九独立大队,“小鬼队”和“青年团”协助盟军及知识分子逃离香港,及游击队员为抗战牺牲的故事。这些故事不仅构成了口述历史的重要组成部分,也是乡民共同分享的英雄回忆。抗日故事的最早版本可追溯到1947年英军因西贡在日占时期的抗日运动而赠予乡民的,写有“忠勇诚爱”的锦旗。

图7 1947年英国上将褒奖西贡居民抗日的努力

1984年,以东江游击队和西贡乡事委员会为首,西贡乡民在斩竹湾筹建“抗日英雄纪念碑”。然而,在香港回归前,1995年,西贡最重要的地方政治组织——西贡区议会,出版了《西贡风貌》一书,书中并未提及西贡乡民的抗日事迹,也没有任何关于游击队或纪念碑的记载。直到香港回归后,西贡借由“抗日英雄纪念碑”所建构的抗日英雄象征,才开始获得西贡地方政府的承认与重视。

图8 抗日英雄纪念碑

在香港回归后,地方领导层开始精心打造西贡的抗日英雄形象,以此团结西贡社群,联系香港地方政府,并将这一形象整合入国家的文化资源和象征体系中。西贡地方领导层对抗日形象的塑造,始于1997年政府官员在抗日英雄纪念碑举行的献花仪式,并于1999年被国家认可。西贡乡事委员会是1999年中国人民抗日战争纪念雕塑园筹备团体中唯一一个以新界乡村政府名义参与的社团。在此过程中,香港18个团体共捐款100万港币用于建造赤子报国纪念雕塑,其中40%的捐款来自西贡社团,彰显了西贡地方政府对国家抗日象征的重视。经此,西贡的抗日地位提升至国家层次,与中国共产党关系密切的游击队抗日英雄,成为西贡地区乡民与官方共同的历史记忆。

图9 1999年 北京中国人民抗日战争纪念雕塑园内“赤子报国”雕塑

蔡志祥教授和马木池教授的两场演讲提醒我们,每一个“当代”的记忆,都是对过去事件的部分重塑。在香港回归后,地方乡民和政府也重新选择并重构地方的历史记忆,以融入国家的集体记忆。在这一过程中,个人、地方与国家之间呈现出密切联系又复杂的多元面向。在香港回归后,伴随着爱国主义情怀的感召及对殖民主义与帝国主义的仇恨,香港新界乡村的抗英与抗日记忆得以不断凸显,并为乡民、地方政府、国家所强化。基于此,蔡志祥教授强调,理解历史变化的过程至关重要,能够帮助我们认识个人、社群、国家与政府如何运用过去来建构现在,“过去”如何在一次次重述历史的过程中被选择与遗忘,历史记忆如何随着“当代”的转变而重塑。

一切历史皆是当代史。历史记忆是选择性的、集体共享的,是过去与当代之间的角力。历史记忆的变化伴随着主宰者兴趣、利益和选择的转变。在香港回归祖国这一关键节点下,英殖民统治时期与日占时期不曾提及或不敢言说的抗英与抗日记忆得以重新浮现。

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

63128

63128 4

4

86478

86478 85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712 97

97

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

83517

83517 81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199 19

19

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

74946

74946 99

99

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

66369

66369 8

8

47534

47534 52

52

61701

61701 41

41

52980

52980 33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

92885

92885 11

11