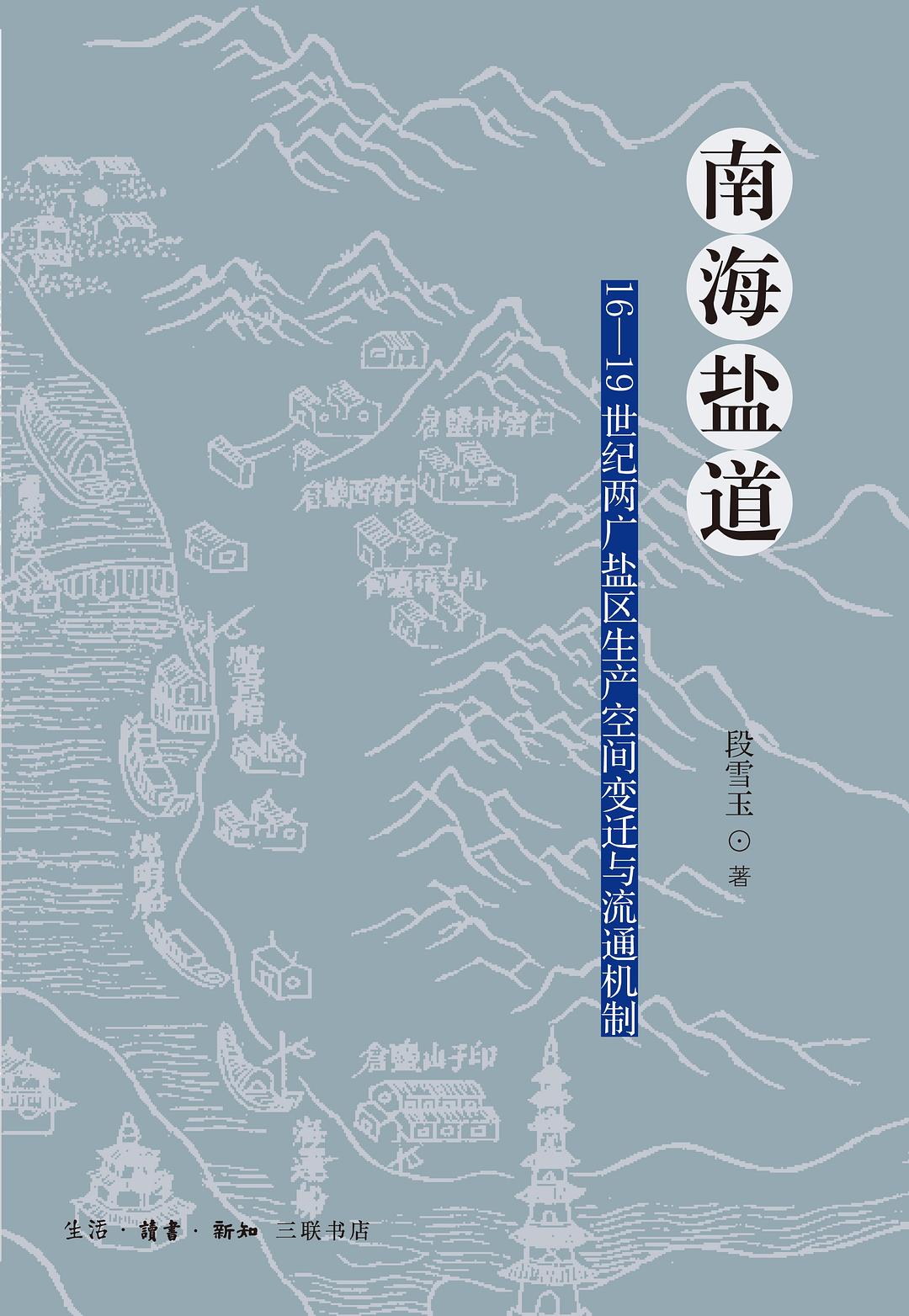

柚子猫糖心viog:糖心视频在线-刘志伟:一部盐卤泡出来的地域社会史

在万千世界中,如果要找一种能将中国历史贯穿起来的物,也许非盐莫属。盐,不仅维持人的生命,绾结着人与自然延亘不绝的联系,也由此成为人群团结、权力缔构的一种触媒。《管子·轻重篇》中有一段齐桓公与管子的对话,云:

桓公问于管子曰:吾欲藉于台雉,何如?

管子对曰:此毁成也。

吾欲藉于树木?

管子对曰:此伐生也。

吾欲藉于六畜?

管子对曰:此杀生也。

吾欲藉于人,何如?

管子对曰:此隐情也。

桓公曰:然则吾何以为国?

管子对曰:唯官山海为可耳。

桓公曰:何谓官山海?

管子对曰:海王之国,谨正盐策。

桓公曰:何谓正盐策?

管子对曰:十口之家十人食盐,百口之家百人食盐。终月,大男食盐五升少半,大女食盐三升少半,吾子食盐二升少半。此其大历也。盐百升而釜。今盐之重升加分强,釜五十也。升加一强,釜百也。升加二强,釜二百也。钟二千,十钟二万,百钟二十万,千钟二百万。万乘之国,人数开口千万也。禺策之,商日二百万,十日二千万,一月六千万。万乘之国,正九百万也。月人三十钱之籍,为钱三千万。今吾非籍之诸君吾子,而有二国之籍者六千万。使君施令曰:吾将籍于诸君吾子,则必嚣号。今夫给之盐策,则百倍归于上,人无以避此者,数也。

……

桓公曰:然则国无山海,不王乎?

管子曰:因人之山海假之,名有海之国雠盐于吾国,釜十五,吾受而官出之以百。我未与其本事也,受人之事,以重相推。此人用之数也。

在通行的《管子·轻重篇》的版本中,这段对话中的文字有通假,有误植,阅读起来有点费劲,其表达的意思大略是:一个国家的财政资源,必须依赖产于海洋的盐(其次是产自山中的铁,此暂不涉论),从盐的生产流通与消费中获得的税利,是立国之根本。即使有国无山海,亦可从负海之国贩入他国所产的盐,获取财利以维持国家。

人们习惯了“以农立国”的观念,也许会质疑这种说法是否夸大其词。其实,在中国历史上,盐的确一直是王朝国家最重要的财政资源之一。中国历代王朝国家的财政资源中,盐的生产和流通获取的利益,一直都占有很大的分量。稍稍回望一下历史,汉武帝时期,桑弘羊主持下建立起来的盐铁禁榷在支撑汉王朝强大国力上的重要性,历来为大家所熟知。到唐朝,食盐禁榷收入虽然相对不如汉代重要,但在唐中期出现财政困难的时候,经刘晏财政改革,也曾一度达到“天下之赋,盐利居半,宫闱服御军饷百官禄俸皆仰给焉”的程度(《新唐书·食货志》)。宋朝人则有“国之利源,盐策为重”的说法。史载,宋朝“国计军需,多仰盐课”。盐的课利收入,在宋朝仅次于两税,在朝廷和地方的财政收入中,所占比重最高时接近一半。到明代,亦有“天下之财赋尽出于东南,而盐利尤为裕民之厚资”的说法。清朝盐在国家岁入中的比重,虽然远少于地丁,但也是仅次于地丁的项目;而且,由于清代盐商是社会上经济实力最强的群体,盐也是市场上最大宗交易、获利最厚的商品,若加上主要来自盐商的捐纳、报效,以及后来的盐斤加价和盐厘,盐毫无疑问是清朝国家财政的一大支柱。不过,食盐在中国王朝时期的历史中的特殊角色,不只体现在它一直是支撑历代王朝国家运转的主要资源,还由于盐是一种能够把民众与朝廷、经济与政治、市场与贡赋、物质与文化、地域社会与国家体系等方方面面,在时间和空间上贯穿起来的一种最特殊的物。细细品味上面那段齐桓公与管子的对话,可以引申出盐在历史中的特殊角色的多层意义:

第一,盐是人类生活不可须臾或缺的;第二,虽然每个人的食盐消费额很少,但全体国民的消费量巨大;第三,盐取自天然,但须通过人力才得以生成并获取,这决定了其生产流通成本低又易于为权力所控制;第四,由于个体消费量少,高于成本很多的价格能够为消费者所承受;第五,国家可以通过控制盐的生产、流通与消费获取巨额利益,而不至于遇到有力的抵制;第六,国家控制食盐的生产和流通,是确立并行使其统治权力的一种有效途径,盐这种物成为国家权力存在与运用的象征;第七,盐的生产的专门化和消费的普遍性,决定了盐是一种最原始交换物,成为人类社会交换经济和市场流通发生的自然起点;第八,在盐来自海洋的情形下,作为一种出自海洋的物,可以成为海洋在国家建构中发挥重要作用的物质;第九,盐由此也就成为在历史进程中把海洋与陆地联系起来的一种主要介质。概而论之,在历史上,盐具有超出其自然物性质的社会属性和文化意义。从特定的意义上说,在人类历史进程中,无论是人的生存条件的维持、交换经济的发生,还是国家权力体系和社会空间格局的形成,盐自始至终都是最有力量的一种物。

了解了盐在人类社会历史中这种特有的角色和意义,段雪玉经多年努力,写成的这部以两广盐区食盐生产和流通为题材的专论,就不只是一部盐的经济史,更是一部怀着整体史野心的地域社会史和政治史。

大亚湾盐洲岛鱼塭(曾经的盐田),段雪玉摄,2012年

自秦始皇征岭南,汉武帝平南越以后,广东一直都在中华帝国的疆域内。但是王朝国家在这个海徼蛮荒之地的存在,长期处于一种双重的状态。一方面,广州作为王朝获取南海资源的主要入口,一直是国家直接管辖的中心都会之一,王朝直接在这里设置区域行政中心,并在其辖区的一些重要交通节点,设置直接执行国家权力的地方官署,实行直接管治;另一方面,城邑之外的山原四野,在相当长的时期都仍然是化外蛮荒之区,在明朝之前,相当多的地方和人群,并未进入王朝体系之中。两千多年来,这个区域在国家秩序形成和文化整合方面,经历了一个缓慢的过程。这个过程最基础性的建置,当然是设官建治、聚民编户,但在远离城邑的广大地方,仍然有大量的人口没有进入国家编户体制。在这种状态下,王朝国家为控制和获取资源设置的盐场,成为本地社会早期进入国家体系的一种主要途径。打开《中国历史地图集》中的宋代广东地图,赫然入目的,就是沿海的一系列盐场。在宋代,这些盐场连同分布在山区的多处矿场,都是王朝为了获取山海资源设立的官营机构,其数量和密度,甚至超过了州县治所。这些盐场的设置,不只是在沿海地方建立国家权力据点,更重要的是,盐场生产需要的大量人力资源,很多是本地流动的人。与我们已经知道的这个地区的水上人被编入卫所军户一样,这些人被编入灶户,在盐场定居下来,成为王朝的编户,这是当地纳入国家体系的主要途径之一。后世在沿海地区所见的很多乡村或宗族,留下了很多把祖先定居的传说追溯到盐场的记忆,不管这些记忆是传说还是信史,都是这个历史过程留下的一道深痕。近年来,很多关于沿海区域的社会研究,视线比较多地落在卫所军户上,同时,盐场灶户也逐渐进入研究者的视域,显示出历史学正在悄然发生的一个转变—研究者研究国家在地域社会的扩张过程,由以往主要从王朝设官建治着眼,延伸转移到更多重视卫所盐场的设置。这个转变的意义,揭示了国家建置的多元化途径,研究者把目光更多投向进入卫所盐场体系的当地人群,打开了从人们的生计与社会组织出发去解释国家历史的新路径。本书书名中所说的“生产空间”,实际上也就是这个区域的人群进入王朝国家的历史空间。在这个问题上,书中已经展现了很多精彩生动的事实,就不用我多言了。

与此相联系的是,从依傍海洋形成的盐的生产空间,还打开了研究国家与地域社会历史的海洋视角。近几十年来,历史学者对中国历史上海洋活动的研究越来越广泛深入,就中国历史上曾经有一个非常热闹的海洋舞台这一点,已经不会有什么疑问。但是,在整体的历史解释上,海洋活动仍主要局限在一个陆地国家与外部的关系上。人们所重视的主要是在海上和海外活跃人群的商业或移民活动,对于沿海地域社会整合过程中的海洋因素和机制,相对地缺乏足够的敏感和细致的研究。前引管子与齐桓公的对话,虽然提示我们,国之为国,端赖山海,故有海王之国之说,体现出海洋在王朝时期国家历史中的地位。然而,在以王朝兴衰更替为中心的历史框架中,海洋只是从国家资源的角度进入历史解释,惯常受到关注和重视的,集中在海洋出产,包括渔盐和海外香药珍奇上面。

随着当代史学的出发点从国家转向人,中国漫长海岸线连接的海域、岛屿与沿海地域在历史中的角色,就不应只局限于国家资源的供应地一种,千千万万依凭海洋为生的人,他们的生存方式和生计所系的海洋活动,也是缔造历史的力量。在我们朝着这个方向努力探索的时候,在方法上既承接原有路径的惯性而又能转移方向开拓新视野的最直接的路径,也许就是从国家设立的盐场中寻找的人的历史活动。我们可以通过盐场的历史,追寻这些本以讨海为生的人,在地域社会与国家秩序建构中的角色,并由此形成对于地域社会整合历史的新解释。我很多年前曾经在粤东沿海一个岛上做过浅尝辄止的田野调查,考察了一个从清代的盐场演变而成的由十多个村落组成的海岛社会,我当时就强烈感受到这些乡村保存的海洋性格。我现在从段雪玉书中看到她利用在各地搜集到的历史资料做出的细致分析,把我当年那种田野中的感觉推进到学术认识的层面,让我更深信这是地域社会研究的一种值得用力的方向。

国家在沿海设置盐场,将海洋资源和以讨海为生的人群拉入了王朝体系,是在陆地上建立的国家把海洋世界吸纳进来的一个时间和逻辑上的起点。过去的历史认识,一般都趋向于从这个起点出发,切断海洋与陆地社会,海洋成为王朝国家的异己化力量。而我们通过对明清以后沿海地域社会的研究,越来越认识到,当海洋被拉入我们的历史视野,特别是在地域社会的历史中后,海洋就不会只是国家的意志中的异己力量,其影响会延展到内陆社会,成为影响地域社会整合的一种机制,而盐的流通就是其中一种,这是一个由物的流动驱动的社会与文化过程,并以在特定的社会文化结构中的人的行动来实现。这种物的流动,由于其消费的普遍性和来源的单一性,首先引出的就是在不同地理空间和人群之间的交换,市场流通由此发生,而国家权力和行政运作介入和控制形成的财政资源流动网络,与市场流通机制相互嵌入,形成了贡赋体制下的市场和在市场流通中实现的贡赋获取和输送配置。这是一种在王朝贡赋体制下的市场流通,把海洋与内陆社会的地理空间和国家的地方行政体系的格局联系起来。在这个意义上,没有什么物能像盐的流动那样,直接而且全面地牵连着人与自然、海洋与陆地、地方社会与王朝国家、市场体系与贡赋体制的关系。可以说,食盐的流通编织出王朝体制下地域社会网络的动态过程与静止结构,一个地区的食盐流通格局及其运转,呈现出这个地区的市场格局与权力关系的历史图像。段雪玉从她选择两广盐业为她的博士论文研究课题开始,就从两广盐场分布着眼,以两广地区盐业主要产地从珠江口向东西两翼转移的空间变动为出发点,一步步深化自己的研究。本书详细讨论了两广盐区广东与北海两个盐课提举司的格局,以及省河体系与潮桥体系的形成及其动态变化。这个由食盐流通网络构成的区域历史,同以国家行政区域建置为基础展开的地方历史之间,存在着一种空间的错位与内在动力的相互补充和牵制,形成相互交叠的图层并由此合成为更加厚实的历史结构。

陆丰市碣石镇三甲社“办桌”仪式,段雪玉摄,2012年7月。碣石镇是清代海陆丰沿海地区盐业生产的中心。

饶有兴趣的是,我在这里抽象地阐述的话题,在段雪玉的书中,是通过很多具体的人的活动来展开的历史。我们看到在食盐流通这样一个舞台上的种种角色,有多重的性格和身份。首先最天然的属性,就是有一批追逐收益最大化的理性商人,他们从事食盐运输买卖,是为高额的市场差价所吸引。因此,我们第一个可确认的事实,就是这些人的行为制造了一个由沿海盐场向内陆伸展的市场,划出了一个由供求关系和运输交通线路形成的流通网络。但是,我们不可能视而不见的,是他们逃脱不了的国家体制。所有市场活动,都一定要在这个体制之下进行,甚至私盐贸易,实质上也是以另一种方式在同一个结构下运行。在这个体制中的地方官员及其随从,不仅要利用这个市场获取利益,实现政府运作的要求,更多的是直接插足市场流通。于是,权力的交换和利益的分配机制,一定会凌驾在市场机制之上,食盐流通一定是在贡赋体制的主导下运作。在这个体制架构下,产生了基于国家管控机制的有不同特权或专营范围的商人。这些商人如何在官府的管控下获得资格和机会,如何在国家体制下经营生意,如何利用和应付非市场的力量,如何同种种政治和社会势力(包括海上的军事集团)互相利用和博弈,又如何促成国家体制的改变,在本书中都有很多生动的叙述。通过这些叙述,我们能够真切地体察和把握到这个历史舞台上的人,他们的文化性格和价值,他们做出选择的方式,他们受制于其中的社会结构与政治资源。本书考察的“生产空间”和“流通机制”,呈现的就不只是一种行业的历史,而是一部盐卤泡出来的活的地域社会的历史。

以上所谈,是我阅读这部书稿时的一些感受。写下来的想法一定是枯燥无味的,相信读者一定宁愿到书中去阅读生动的事实。我还是少说一些为佳!

(本文系《南海盐道 : 16—19世纪两广盐区生产空间变迁与流通机制》一书序言,段雪玉著, 生活·读书·新知三联书店2025年1月出版,经授权,澎湃新闻转载。注释从略,现标题为编者所拟。)

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

63128

63128 4

4

86478

86478 85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712 97

97

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181 94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

83517

83517 81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199 19

19

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

74946

74946 99

99

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

66369

66369 8

8

47534

47534 52

52

61701

61701 41

41

52980

52980 33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

92885

92885 11

11