糖心vlog在线下载:糖心vlog视频在线视频-家庭相册㉖|发生很多事,不好的都忘了,我只记得美好的回忆

【编者按】

2024年末,在上海万航渡路130弄这条离静安寺不远的小弄堂里,84岁的林瑞祺在自家祖屋里见到了他的老邻居庄女士,两人年龄相近,精神矍铄。离别时青春年少,再见时已是鬓染白发。自1958年后,两人便没有再见过。林先生目前在美国生活,六十多年里,这是他第三次回到这栋房子里。这次回国他说要“解决掉”房子,虽然感情上很不舍。在这栋石库门房子一楼的客堂间,林先生向澎湃新闻记者道起了伴随这栋石库门建筑的陈年往事,这些上海往事从眼前的一本《家庭相册》展开。

相册里的照片多是林先生的父亲为他所拍的个人肖像,也包括了一些家族合影,它们记录了林瑞祺从1940年出生至1959年前往香港前的只影片段。上世纪四五十年代,拍照仍是件奢侈的事,这些照片里大多是人们熟悉的留念照,串联起林先生记忆中的生活足迹。我们也通过林先生的口述和庄女士的补充,还原了属于一个家庭的珍贵记忆。

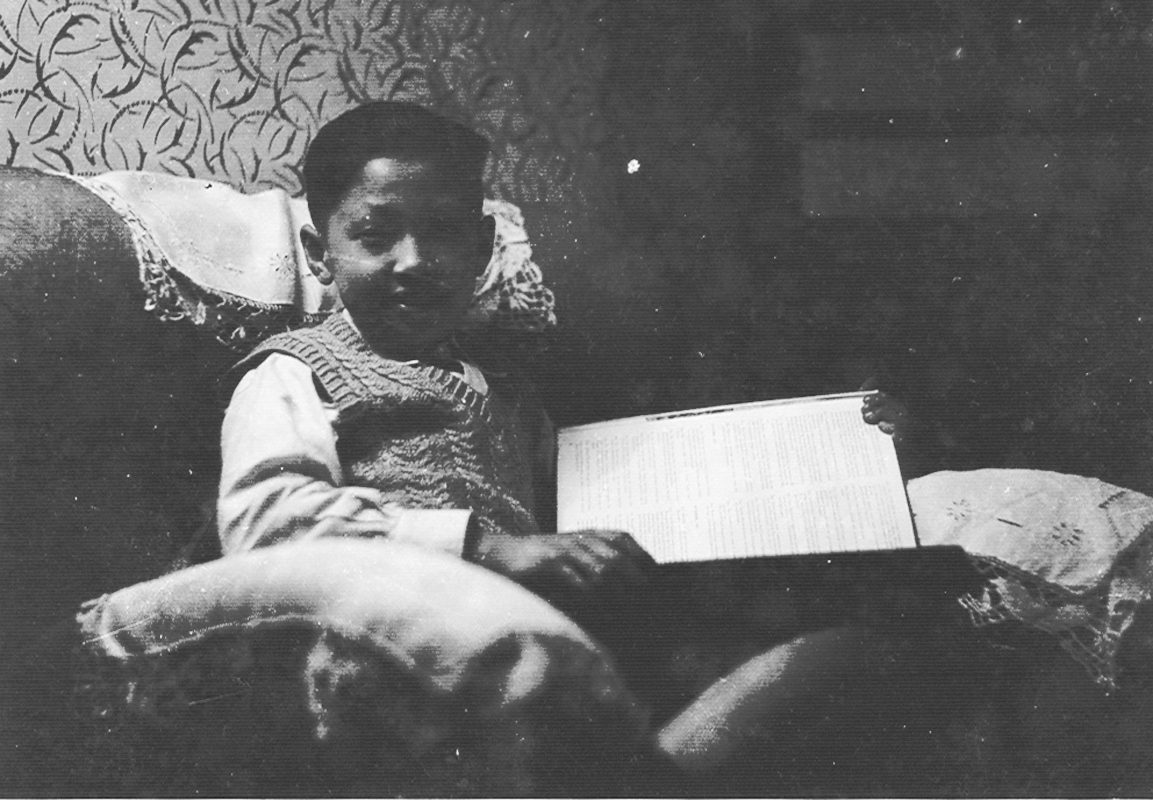

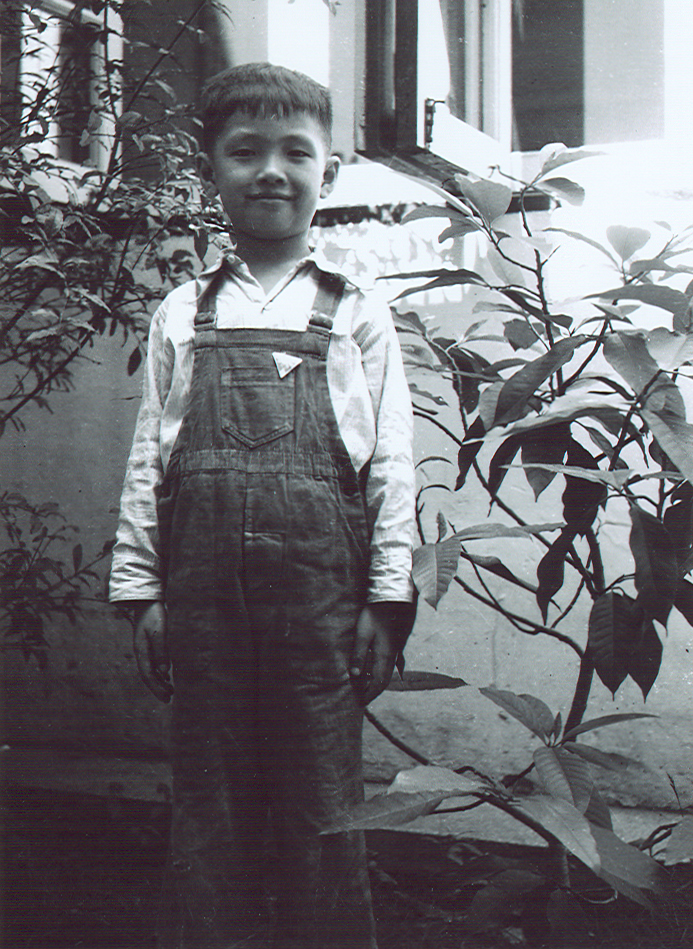

1947年,父亲买了新房子,我在万航渡路家留下了一张照片。

1947年,我从虹口区四川北路搬到了万航渡路130弄这座屋子时刚满8岁,刚搬来时,家里装了电话,电话线绕了两三条马路穿过来,让我家有了这片地区的第一台电话。许多邻居绕过望野眼、打电话的场景,我久久忘不了。

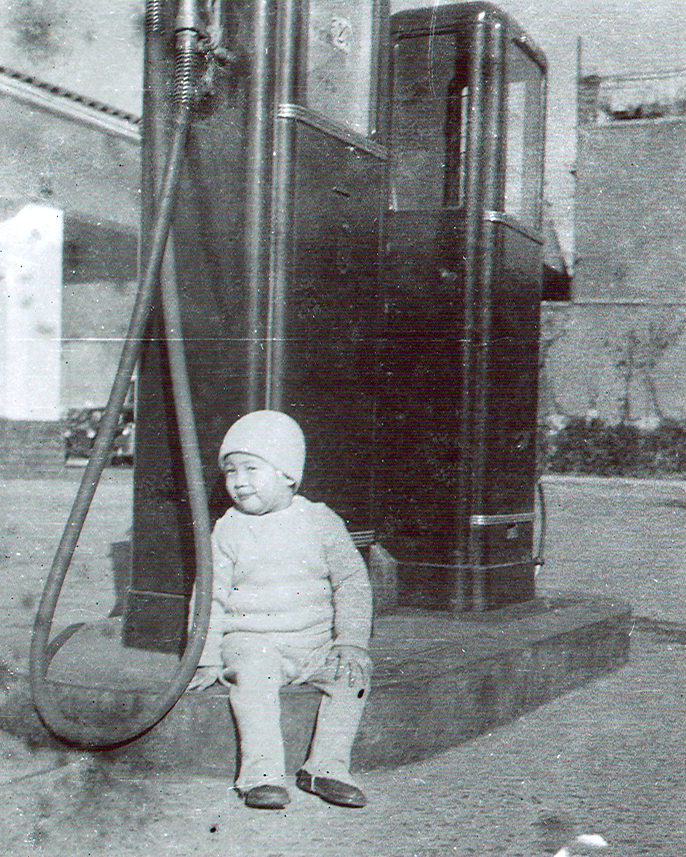

这些联排房子是抗战胜利后建造的,我的父亲花了24根金条买下了它。父亲是一家洋行的高级职员,十七八岁读完商科便出来养家,上世纪二十年代的时候,父亲在德国礼和洋行打工,入职三个礼拜,他便学了一点点德文,用德文打字机给公司订货,老板因此很赏识父亲。抗战胜利后礼和洋行闭店关门,有个西班牙人介绍他去了美资海宁洋行,海宁洋行曾做过很多代理生意,以前的“美女”牌冰激凌,可口可乐的代理。海宁洋行在今天外滩的中山东一路12号,海关钟楼隔壁,有八九名员工,海宁生先生不常来上海,父亲负责管账,他把公司的账放在箱子里,以防有人要来查账,但一直到解放后也没用过。

1946年我在父亲工作的海宁洋行前留影。

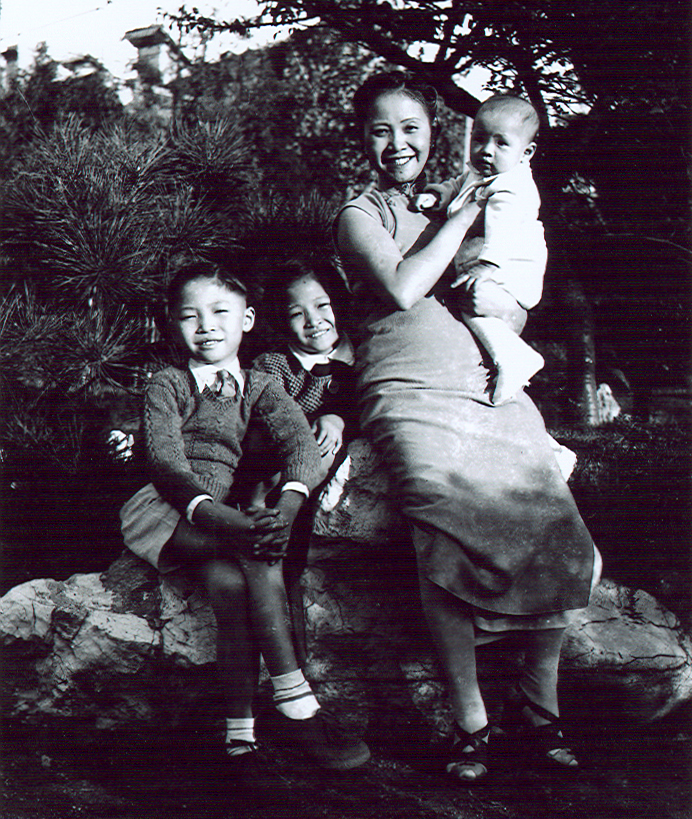

我的母亲是广东三水人,关于母亲那边的家庭,我了解不多,我没见过外公,据说是做皮鞋的。因为我记得,逢年过节,我与哥哥姐姐都有新皮鞋穿。

在我的印象里,父母的感情并不好。我的哥哥姐姐都比我大近十岁,他们现在都去世了。小时候,我们是模范家庭,也不知是我八字不好还是怎样,五六岁时,父母就开始经常吵架了。有一天夜里,两人和邻居朋友打完麻将就开始吵架,母亲第二天带着我回了娘家,走的时候把父亲的银行执照和礼和洋行存放的两箱针拿走了,抗战时的针是稀有物资,很少有人去百货公司买衣服,衣服都是自己用针线缝制的。除了这些东西,我母亲把我带走,想的是“把心肝小儿子带走”,不怕父亲不屈服。

1940年,我刚出生时被母亲抱着,父亲的影子投在我们身上。

1940年,我与哥哥姐姐以及母亲的合影。

1942年,我在街角的照片。

1944年,我在公园里的照片。

1945年,父亲要拍一张照片,他喊哥哥打我一下。

1946年,母亲以我为要挟,给父亲施压。

1946年的一个周末,我去看我的父亲。

1946年,只要有机会,父亲就会带我出去玩。

这一走就是两年。直至我父亲买了这幢房子,三楼有间房间一直是留给我母亲的,大概年三十后的一天,母亲自己回了家。她在新房子三楼阳台上点起鞭炮,宣布自己的“胜利”,那段时间,胜利这个词随处可以听到。

1948年的我,母亲回家宣布自己的“胜利”。

就这样,他们吵了一辈子,直到1958年。

1958年,我哥哥在香港结婚,哥哥是1949年去的香港,母亲便离开上海,去参加哥哥的婚礼,直到父亲去世,两人再也没有见过。后来母亲在香港生病,有人通知父亲去看看,但不巧,我的祖母摔了一跤,需要父亲照顾,于是我便代替父亲去香港照顾母亲。那段时间我没有读书,学了英语,后来去了美国找我哥哥。

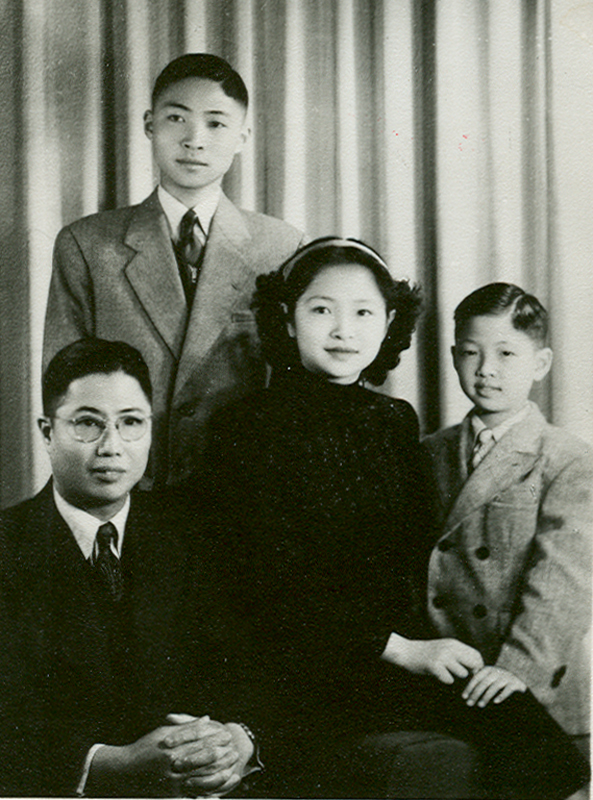

1949年5月,我的哥哥启程前往香港前的合影。照片包括我与哥哥姐姐,还有父亲。

在我的记忆里,1952年后,父亲就没有再工作过了。他1950年也去过香港,当时有人劝他不要回去了,他不肯。一是因为父亲像是一个家族的族长,而且奶奶在上海,他要照顾(奶奶);二是因为父亲觉得新中国好,新中国是开明的政府。

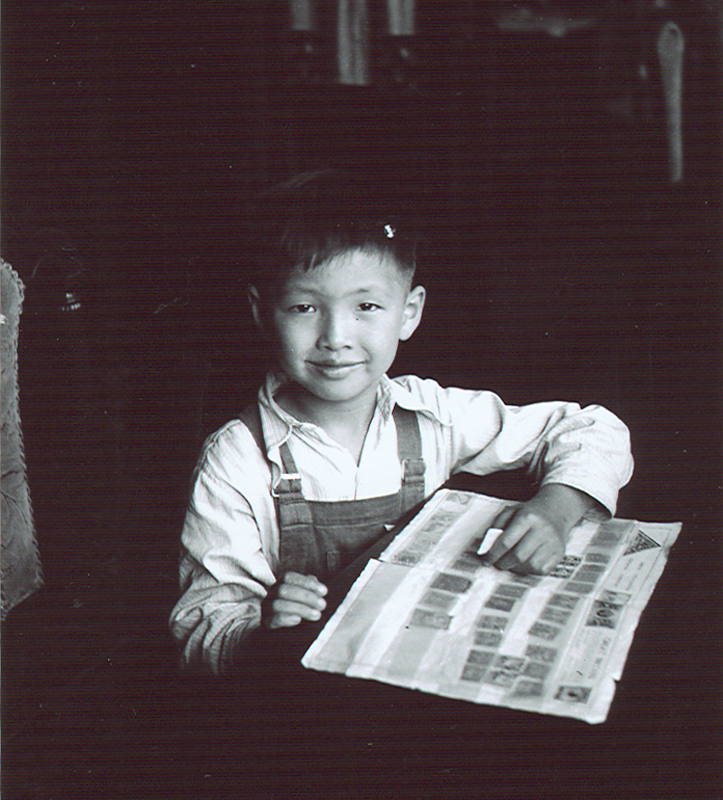

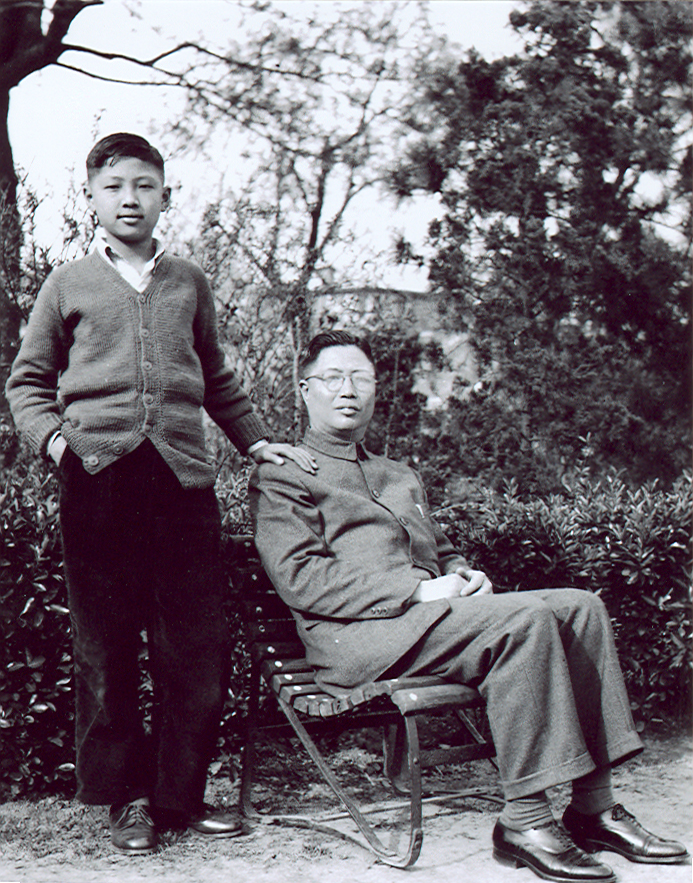

1951年,我读初中前,父亲给了我一只金表。

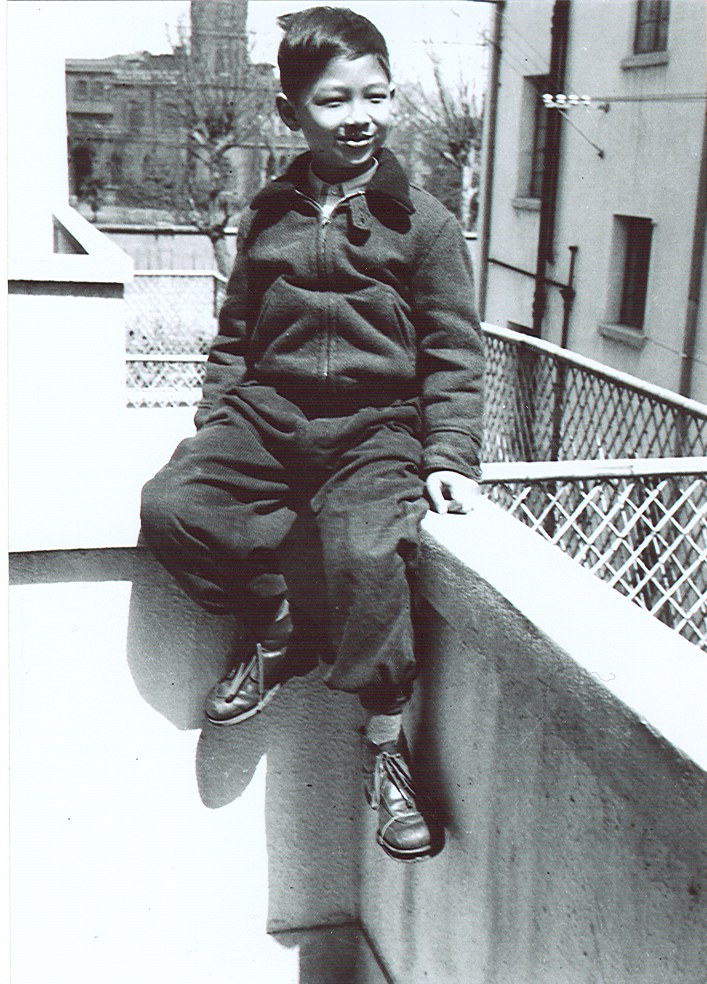

1954年,父亲和我在公园留影。

1954年,父亲要我爬上中山公园的雕塑拍下这张照片。

上世纪六十年代到七十年代早期,美国与中国通信不便,一直到基辛格和尼克松访华后才有好转,七十年代初,海宁生先生在纽约找到了我的哥哥,希望父亲出来做事,那时,父亲的身体已经不太好了。1972年,我拜托在香港当海员的小舅子给父亲带张照片和一点钱,但等他到了上海,父亲已经过世了。

听邻居庄女士说,1959年至1972年的这段日子里,父亲多数时候一个人待在万航渡路130弄的这幢房子里,还有一位老佣人照顾他的起居,我们都叫她杨妈。“关于林父林母闭起门的爱恨情仇,我并不知道。但我知道,以前林老先生住二楼,林老太太住三楼,两人信仰不同,林老先生信阿弥陀佛,林老太太信基督教。”庄女士说。

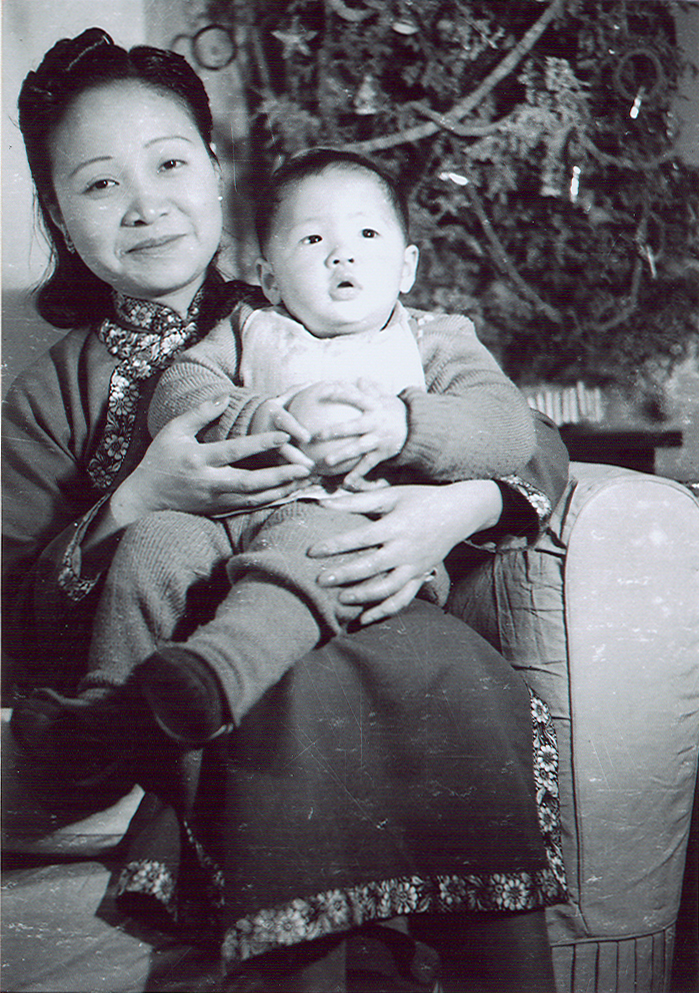

1941年圣诞节,母亲抱着我。

据庄女士介绍,万航渡路130弄以及周边的几条弄堂区域过去被称为“百乐新邨”,住的都是上流人物,有营造商、建筑师,还有上海中学的校长唐盛昌先生。庄女士说她毕业于上海师大。在林先生不在上海的日子里,庄女士补充讲到了一些关于这幢老房子的一些往事。“上世纪60年代,林家老先生没受到太大的影响,他还住在二楼的一间屋子里。”

庄女士回忆,“我记得,林老先生父亲的书法很好,这手好字传自林先生的祖父。街坊开店的招牌都是他的祖父写的。”庄女士补充说,自己的儿子与林父有缘,经常上林家里学书法。

林先生没见过祖父,只听父亲说过,他只身到上海,做月饼生意,父亲帮他捏豆沙捏面粉,打下手。“上世纪六十年代初的时候,一到晚上,杨妈便会拿出豆沙月饼,百果月饼,切四分之一,然后拿出绿豆汤。林老先生一直把儿子当自己小囡养。我们一家很感谢林先生。”提到这些往事,庄女士眼里闪着光,“他们一家人都很好,杨妈初来时不识字,林老先生教杨妈识字,后来杨妈的儿子也是在这栋房子里成家生子。林老先生去世的时候,林家的子孙还给了她一笔抚恤金,给杨妈到乡下养老。这些都是积德。”

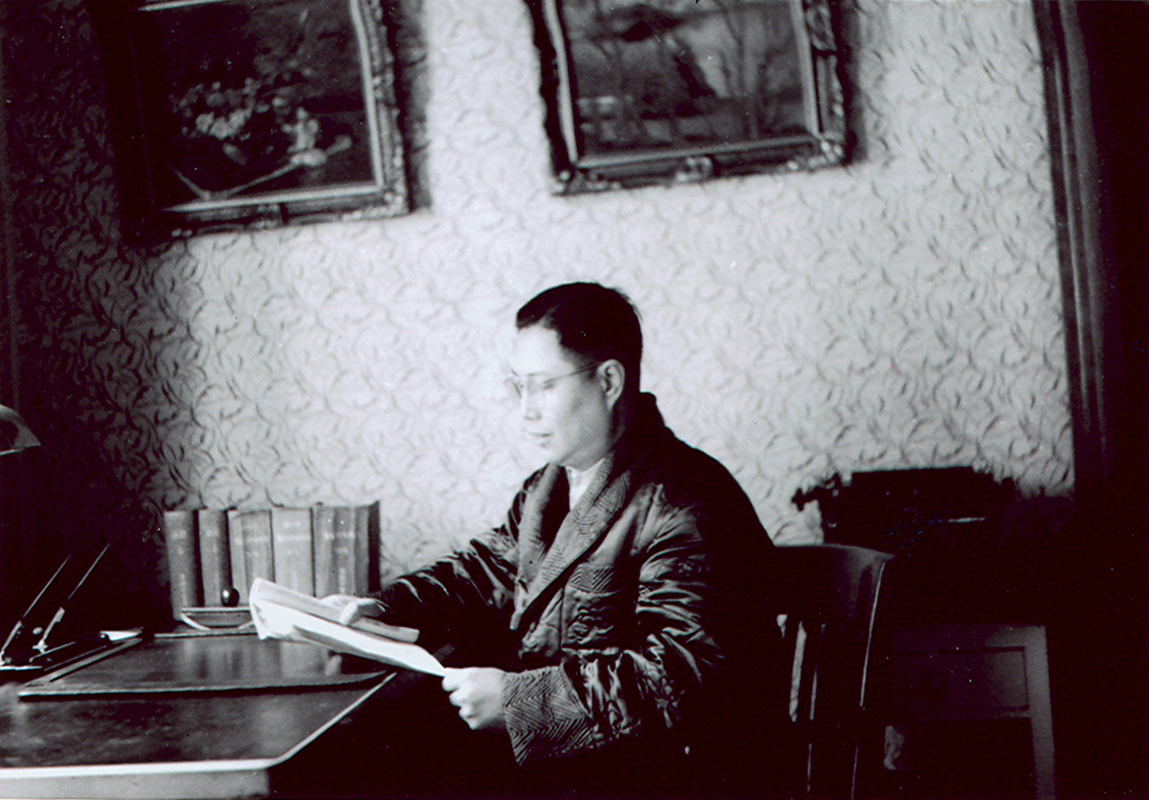

父亲放松时的照片,时间不详。

随母亲去了香港后,我和哥哥日后到了美国定居生活。我在美国南加州读了大学,学的电子工程,毕业后做了工程师,后来又做了房地产,我的夫人则开了家服装店,就这样过日子了。我的姐姐则留在了国内,在北京中央办公厅工作。父母和兄弟姐妹,两代人走上了截然不同的路,几十年里,我的哥哥和姐姐一直没什么来往,直到晚年,我们三人才留下了一张合影。

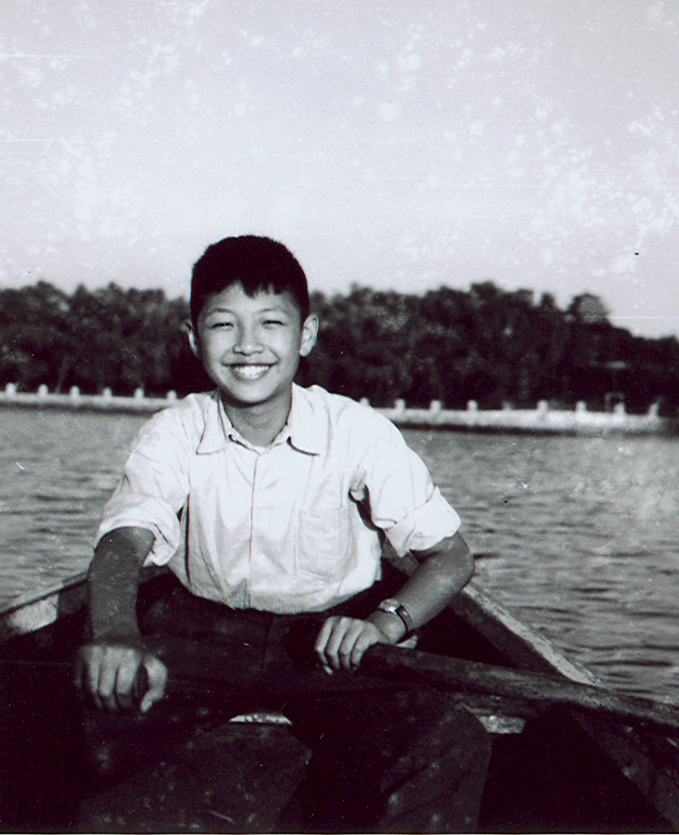

1954年,我在北京划船。

1954年,我的母亲和姐姐在北京的合影。

1956年,姐姐回家,父亲很高兴。

1956年,我的姐姐与父亲的合影。

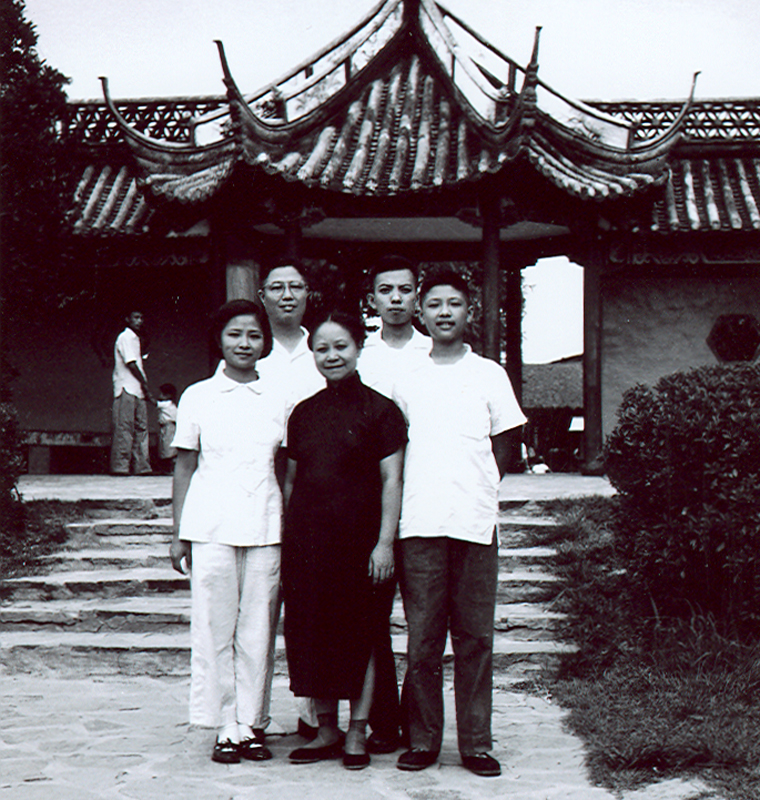

1956年,我的姐姐回家探亲时的全家合影。

2004年9月,我(右一)与哥哥姐姐三人再聚时的合影。

在父亲过世后的五十年里,我回来过上海三次。第一次是1983年,第二次是上世纪末,第三次就是2024年。有一天,我睡不着,凌晨三点爬起来,在静安寺附近散步。这里变化很大,而且是我生长的地方,一块石头,一棵树都有很多回忆。我们这里叫百乐新邨,隔壁是百乐商场(后为第九百货商店),再隔壁是百乐门舞厅,过了愚园路是水果店(现为雷允上药城),对面是正章洗染点,久光百货原来是亚细亚肉店。1路有轨电车开啊开,一直开到虹口,一到晚上,很多电车都会开进常德路那里的电车公司终点站。几十年里发生了很多事,但时间长了,不好的都忘了,我只记得美好的回忆。

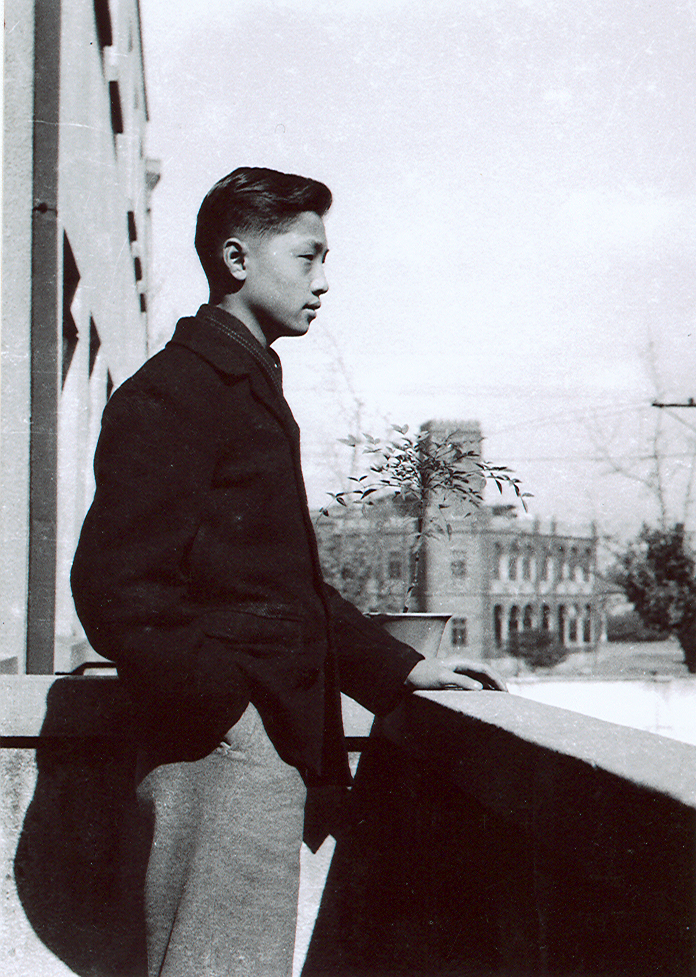

1958年,前往香港的前一年,在阳台的我。

本文鸣谢:郑道颖女士

![大炕上和岳偷倩 我的同桌很娇软[校园]](https://image11.m1905.cn/mdb/uploadfile/2021/0811/thumb_1_128_176_20210811031704554357.jpg)

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

63128

63128 4

4

86478

86478 85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181 94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

83517

83517 81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199 19

19

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

74946

74946

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

47534

47534 52

52

61701

61701 41

41

33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

92885

92885 11

11