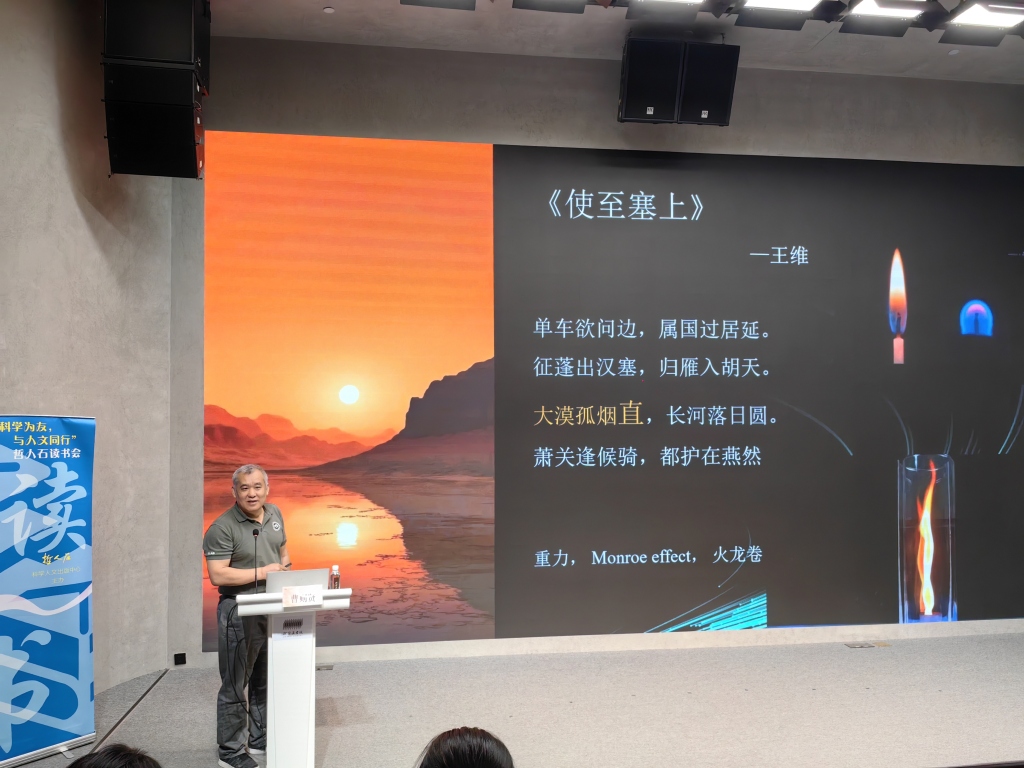

糖心vlog官方版入口:糖心在线第一页-艺术开卷|《平复帖》的另一种叙事

碑帖,碑和帖的合称,包括拓本与古人墨迹,在印刷术发展的前期,碑的拓本和帖的拓本都是传播文化的重要手段,也是学习书法和重要资料。近日,山东出版社出版了新书《谁棹满溪云:碑帖的另一种叙事》,收录了《宣示表》《十三行》《兰亭序》《韭花帖》等十七篇经典碑帖,从碑帖中讲述古人的情感与命运。

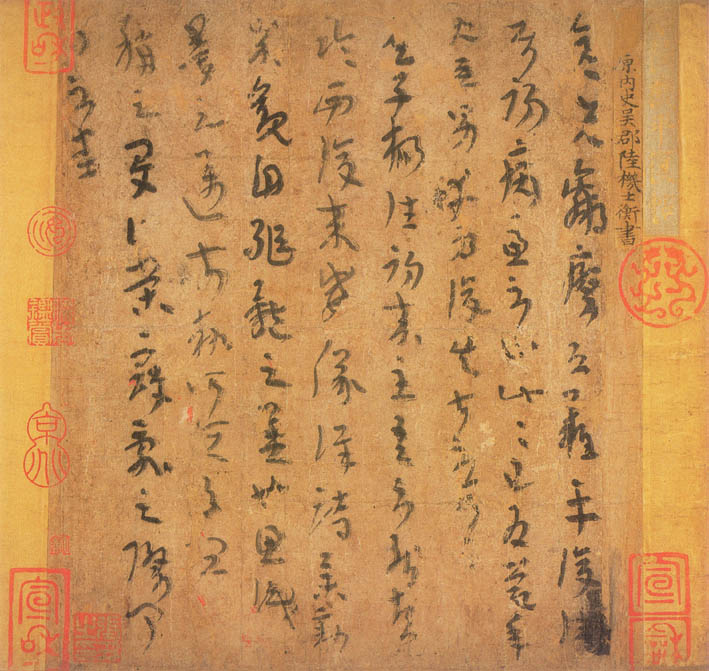

本文选摘其中陆机《平复帖》一节。在乱世的风雨中,这位东吴才子以一封信记录了内心的挣扎与无奈。

“彦先羸瘵,恐难平复……”

假如碑帖会说话,陆机的《平复帖》,可能是跟顾荣有关的。

顾荣,字彦先,是陆机的表兄。东吴孙策早逝,孙权就做主,将哥哥的两个女儿分别嫁给了吴国的两任丞相之子,这两位丞相就是陆逊和顾雍。他们最有名的孙子,一个叫陆机,一个叫顾荣。

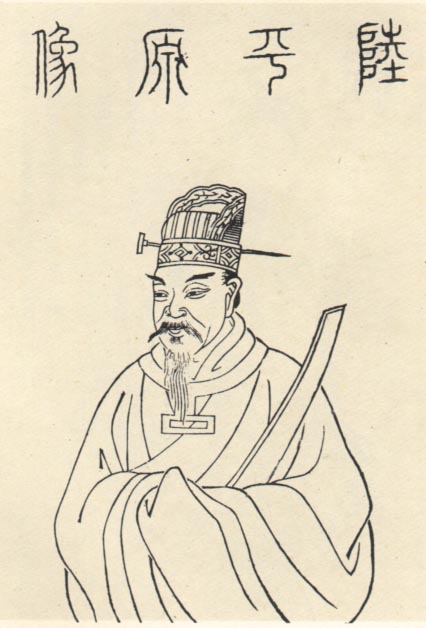

古籍中的晋代陆机像

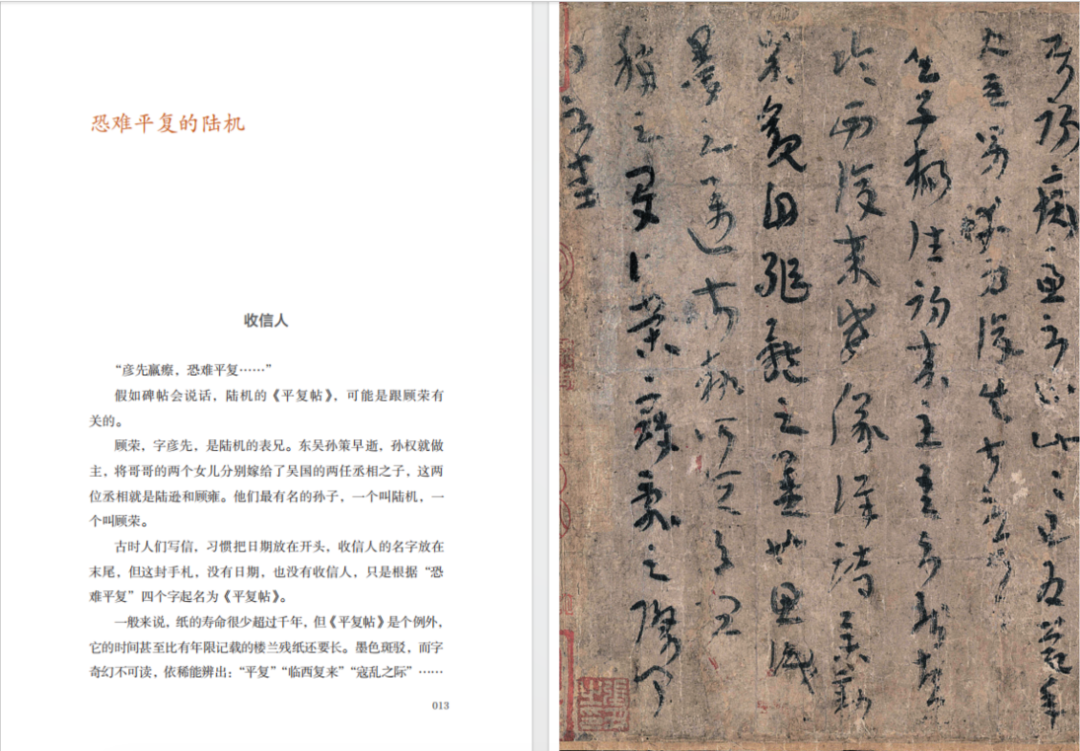

古时人们写信,习惯把日期放在开头,收信人的名字放在末尾,但这封手札,没有日期,也没有收信人,只是根据“恐难平复”四个字起名为《平复帖》。

一般来说,纸的寿命很少超过千年,但《平复帖》是个例外,它的时间甚至比有年限记载的楼兰残纸还要长。墨色斑驳,而字奇幻不可读,依稀能辨出:“平复”“临西复来”“寇乱之际”……

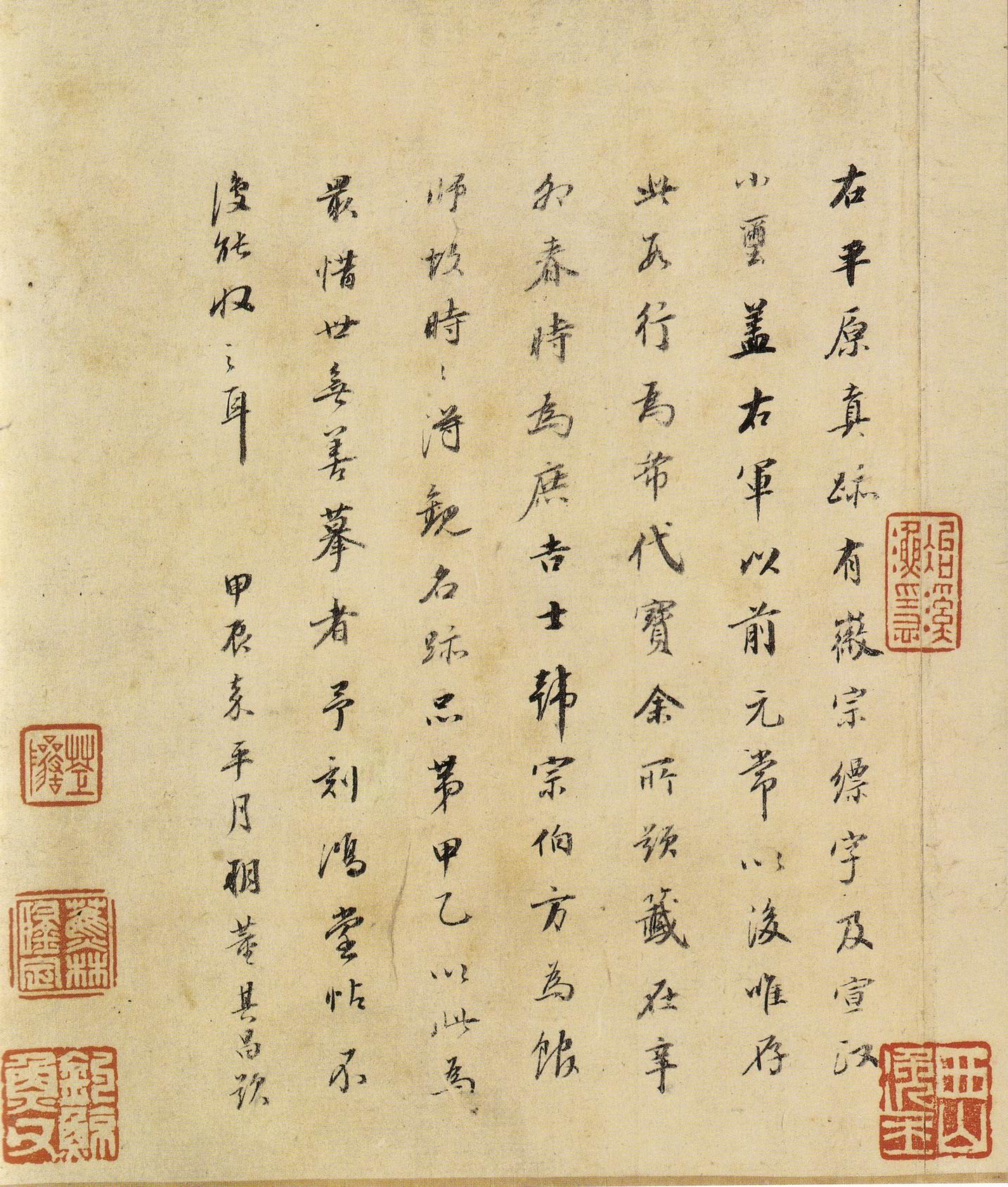

说它的作者是陆机,盖因帖前有白绢笺墨笔书:“(晋平)原内史吴郡陆机士衡书”,还有宋徽宗赵佶泥金笔书:“(晋)陆机《平复帖》”。

释文曰:彦先赢瘵,恐难平复,往属初病,虑不止此,此已为庆。承使唯男,幸为复失前忧耳。吴子杨往初来主,吾不能尽。临西复来,威仪详跱。举动成观,自躯体之美也。思识□量之迈前,势所恒有,宜□称之。夏伯荣寇乱之际,闻问不悉。(关于平复帖释文有多个版本,本释文出自启功《〈平复帖〉说并释文》(《启功丛稿》,中华书局,1999年)

《平复帖》

《平复帖》董其昌跋

晋武帝司马炎幕府初开,陆机与顾荣是第一批入洛的东吴士族,加上陆机的弟弟陆云,号称“洛阳三俊”。洛阳那时不只是平原政治文化中心,还是整个东亚的政治文化中心。可陆机是怎么形容洛阳的呢?他在《为顾彦先赠妇诗》里写:“京洛多风尘,素衣化为缁。”是说京城洛阳的风太大,他们常穿的白衣都变成了黑衣。

顾荣也不喜欢洛阳,不仅是因为风大。在齐王司马冏的幕府里,他自觉大祸临头,天天喝醉装傻。他羡慕张翰的潇洒,秋风来时,想起吴中的菰菜鲈鱼,说走就走。可他,“求退良难”。

陆机还有一个朋友叫彦先,就是跟张翰一起去洛阳的贺循,贺彦先。吴国景帝孙休时期,陆、顾、贺家各自镇守一方,贺循的父亲贺邵为吴郡太守,顾荣的父亲顾穆为宜都太守,陆机的父亲陆抗为镇军将军。

《平复帖》也可能是写给贺循的,因为贺彦先确实“羸瘵”。《晋书·贺循传》记载,赵王司马伦篡位和陈敏作乱时,贺循两次假托有病拒绝官职。

张翰离开后,顾荣也看到事不可为。与张翰一同去洛阳的贺循,也是称病才得以告老还乡,躲过祸难。唯有陆机,就像这封没有收件人的信,他的命运让人恐难平复。

《谁棹满溪云:碑帖的另一种叙事》书内页

地域黑

陆机,字士衡,吴郡人。古人常用官名作人名,他和颜真卿是最有名的两位平原先生。

陆机的祖父是陆逊,父亲是陆抗,同族伯父陆凯也是东吴重臣左丞相。东吴后主孙皓继位时,曾与陆凯有过这样的对话:

“卿一宗在朝有几人?”

“二相、五侯,将军十余人”。

“盛哉!”

可陆凯说,君贤臣忠才能谓之“国盛”,父慈子孝才能谓之“家盛”,如今政荒民弊,覆亡是惧,如何能称“盛”?对甫登大位的孙皓来说,这话无疑有些刺耳。

果然,陆抗一死,孙皓就流徙了陆凯一家。六年之后晋灭吴,陆机的两个哥哥也战死在前线。

这就是二十岁的陆机,父死兄亡,无依无靠,三世功勋,风流云散。他回到老家华亭闭门读书。杜甫说“陆机二十作文赋”,《文赋》是不是二十岁所作不好说,可它的学术地位无人可及。如果古代就有援引率,那《文赋》的影响因子肯定高得吓人。连唐太宗李世民都说,“百代文宗,一人而已”。

放到现在,陆机的文章一定是流量担当。他说“鲜肤一何润,秀色若可餐”,人们就学会了“秀色可餐”;他说“庶斯言之不渝,抱耿介以成名”,人们就学会了“言之不渝”;他说“男欢智倾愚,女爱衰避妍”,人们就学会了“男欢女爱”;他说“谢朝华于已披,启夕秀于未振”,鲁迅先生开始用“朝花夕拾”为题写书……

没事的时候听听华亭的鹤鸣,做个大文学家,尽可就此终老。可陆机不这样想,“虽已亡国,但决不自馁,要为家国先人,奋然一争”。他还是选择了跟弟弟陆云、顾荣一起入洛,赴洛道中作:“悲情触物感,沉思郁缠绵。伫立望故乡,顾影凄自怜”。

在洛阳,陆机遭遇了前所未有的“地域黑”。

他与弟弟陆云去见司马昭的女婿王武子。那人一副鼻孔朝天的样子,指着眼前的羊酪问:“卿江东何以敌此?”他说:“有千里莼羹,但未下盐豉耳!”

吴人入洛,遭遇的歧视还不止于此。蔡洪到洛阳应聘,北方官员问他:“君吴楚之人,亡国之余,有何异才?”蔡洪答:“圣贤所出,何必常处”。

现在常用“陆海潘江”形容一个人才华横溢,可陆机与潘岳水火不容。潘岳甚至在代贾谧拟的《赠陆机诗》中嘲讽吴人:“南吴伊何,僣号称王……伪孙衔璧,奉土归疆”。贾谧是晋惠帝皇后的外甥,是个“文学青年”,喜欢附庸风雅,有人说他可与才子贾谊比肩,他便真的信了。陆机刚到洛阳时,被他请为座上宾,是“金谷二十四友”的主要成员。

顾名思义,“金谷二十四友”的组织者就是金谷园的主人石崇。这个组织名为“招徕天下文学之士”,实际上是为了拍贾皇后外甥的马屁。陆机最瞧不起的就是石崇和潘岳,贾谧每次离开,他们都要夸张地“降车路左,望尘而拜”。所以每次潘岳来了,陆机就与陆云起身离开。潘说:“清风至,尘飞扬。”陆答:“众鸟集,凤凰翔。”一句话得罪一大片。

连陆机的书法也受歧视。他写的字被南朝人称为“吴士书”,说明比起洛阳书体有所不同。那时中原的流行书风是卫瓘、索靖,草书是东晋中原士族南渡后才传到吴地的,所以《平复帖》中可以看到,吴人的草书还没有褪去章草的痕迹。

最激烈的一次发生在司马颖的幕府。“卢志于众坐,问陆士衡:‘陆逊、陆抗是君何物?’答曰:‘如卿于卢毓、卢珽。’”这一段记在《世说新语·方正》里,卢志来自范阳卢氏,卢珽是他的父亲,卢毓是他的祖父。他的曾祖是东汉末年平定张角之乱的卢植,刘备是他曾祖的门生。

陆云吓坏了,出门后就对哥哥说,可能人家真的有所不知。陆机说:“我父、祖名播海内,宁有不知,鬼子敢尔!”

陆机就是这样,一介书生,不卑不亢,清白方正。可正因他不够“识鉴”,才招来杀身之祸。

顾荣当然能感受到北方士族的排外,张翰走后,他也找借口回了南方,临走时劝陆机辞官回乡。陆机却为报答司马颖救他于囹圄之恩,接受了平原内史的任命。

“所宜忝窃。非臣毁宗夷族。所能上报”。一语成谶。

《谁棹满溪云:碑帖的另一种叙事》书影

华亭鹤唳

王羲之出生的那一年,陆机遇害。

在洛阳,陆机做了一个醒不来的梦,他梦见车轮被黑色的车帷缠住,怎么扯都扯不开。天亮的时候,杀他的人到了军帐外。他脱下军装,换上白色便服帽,以平民的身份与来者相见。

来的人叫牵秀,是曾经的部下。他看着熟悉又陌生的脸,思绪有些飘渺。想起这次出兵前,他被任命为三军之首,统领二十万大军,其中就有牵秀的部队。可那时他是拒绝的呀,他对司马颖说:我们陆家三世为将,道家所忌。但这个理由,司马颖没有接受。他又对司马颖说,当年齐桓公信任管仲,所以能收九合诸侯、一匡天下之功;而燕惠王怀疑乐毅,所以功败垂成。“今日之事,在公不在机也”。

他又想起从朝歌到河桥的那天,鼓角声绵延数百里,声势浩大。如此盛大的出兵场面,自从汉魏以来,不曾有过。可最后却是“死者如积焉,水为之不流”。他的将士们,把河水都堵塞了。

他不惧怕死,但祖父陆逊火烧连营的那天,也是“尸骸漂流,塞江而下”,这难道不是宿命吗?

想到这里,陆机的书生气又犯了。他对牵秀说:“自吴朝倾覆,吾兄弟宗族蒙国重恩,入侍帷幄,出剖符竹。成都命吾以重任,辞不获已。今日受诛,岂非命也!”

他不知道的是,司马颖不再相信他,不只是因为手下北方官员的谗言,而是卢志的话起了作用。卢志对司马颖说:陆机把自己比作管仲、乐毅,而把你比作昏君,“自古命将遣师,未有臣凌其君而可以济事者也”。

牵秀奉司马颖之命来杀他,只是因为,他是被公投出来的替罪羊而已。

此时陆机才想起:“华亭鹤唳,岂可复闻乎!”

陆机看不到的是,他的儿子、弟弟相继被处死,江东第一大族陆家几被灭门。他的部下孙拯被夷三族,孙拯的门人为“二陆”喊冤,一并被杀。自此,东吴士族无人再敢涉足中原。

陆机更看不到的是,数年之后,司马睿与琅玡王氏衣带过江,将钟繇的《宣示表》带到南方,楷书自此生根发芽。人们不再歧视“吴士书”,因为书法史即将被名叫王羲之和王献之的两个人改写。

顾荣也终于有机会与张翰、贺循,采南山蕨、饮三江水,只是少了陆机、陆云,“终不似,少年游”。