txvlog糖心永远入口:柚子含糖-制造伏羲女娲

原创 吴君神 吴文化博物馆

玉龙辞岁寒风尽,金蛇献瑞福门开。春节已经成为我国第44个被列入世界非遗名录、名册的项目,标志着我国的非遗数量位居世界第一。因而这个蛇年春节显得尤为重要而特殊。

谈到蛇年就容易想到人首蛇身的伏羲女娲。他们在神话体系中有时是兄妹,有时是夫妻,作为固定组合,成对出现。一个作为上古圣王,始创八卦、发明网罟,一个作为创世女神,抟土造人、炼石补天。两者作为华夏民族人文始祖,受到后世信仰崇拜。

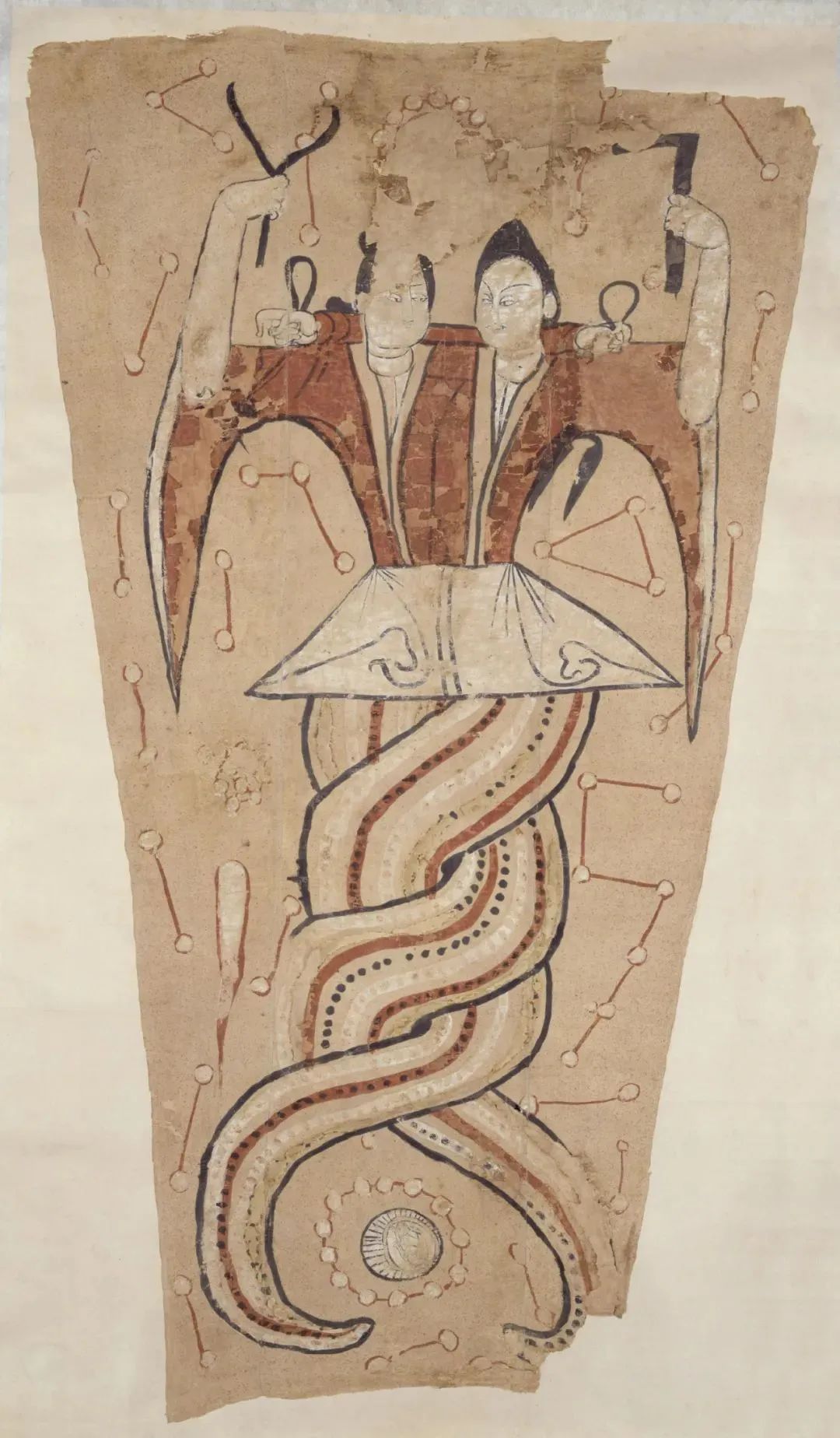

敦煌壁画中的伏羲女娲像 西魏 第285窟

学术界深究伏羲女娲,发现两者的组合关系是一种精心“制造”出来的概念,他们原本独立出现,在各自领域发展,后人将两人并列,制造出一种配对组合,共同祭祀崇拜。

汉代伏羲女娲对偶现象

汉代是伏羲与女娲神话形象丰满完善的关键节点。人文始祖伏羲同创世女神女娲成为对偶神,阴阳协调,形似夫妇,并且以人首蛇身的面貌展现在世人眼前。汉代的墓葬与雕像之中,两人出现频繁非常高,形象对称又蕴含多种变化。

合江汉代画像石棺中的伏羲女娲像

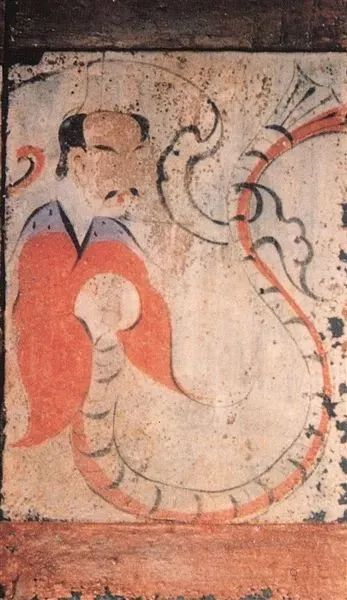

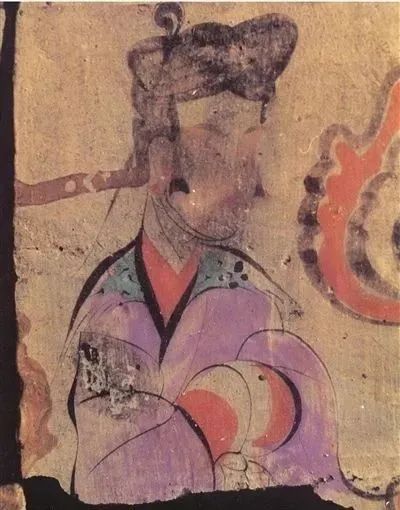

虽然汉代伏羲女娲画像繁多,但其中画面最为精美、最成熟,研究最具有共识的,当属1976年文物考古部门在洛阳附件发掘的西汉卜千秋墓。该墓年代为西汉昭宣时期(前86—前49年),其内出土的壁画保存完整,内容新奇,绘画技艺高超。其中由二十块小型砖组成的屋脊壁画更是涉及到伏羲女娲,是研究二人对偶神现象的重要资料。壁画西侧二、三号砖上绘有太阳、伏羲。砖画中的伏羲人首蛇身,发型颇为奇特,脑袋两边保留头发,中间则空缺,与“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”的传统观念相背离。伏羲面貌类似中年人,嘴角附近有“八字”胡须,双手放在腹部,身穿宽袍大袖,蛇尾上翘,布满纹路。壁画东侧十八、十九号砖上绘有月亮、女娲。砖画中的女娲人首蛇身,头顶秀发盘绕,左右两侧鬓发垂耳,面若少妇,双手收拢于胸前,同样身着宽袍大袖,蛇尾上翘,布满纹路。二人画像,一个在西侧,一个在东侧,相对而立,周身附近有太阳与月亮,明显是对偶神组合。卜千秋墓内的伏羲女娲造型庄重,画艺精湛,像一个刚出生就长白胡子的老爷爷,过于成熟,其背后应该经过复杂而长久的制造痕迹,在此之前估计存在一些伏羲女娲对偶的雏形。

↑ 卜千秋墓项脊壁画 女娲 西汉

← 卜千秋墓项脊壁画 伏羲 西汉

在汉代之前,古人留存的物质资料中就找到了很多相关的端倪,比如1942年长沙子弹库楚墓出土的战国中晚期帛书,上面记载天地尚未形成时,熊雹戏、女填二神,结为夫妇,生育四时之神。目前学界多半认为“熊雹戏”就是“伏羲”,对“女填”则较为谨慎,不敢明确其女娲的身份。但楚帛书提供了伏羲与女神配偶的证据,可能对之后的伏羲女娲对偶产生启发。

西汉早期,伏羲女娲对偶尚未定型,最明显的例子当属长沙马王堆一号汉墓出土的“T”字形帛书,其上部为天上景象,左侧绘有一女子乘龙奔月,中间有一人首蛇身。有学者考证认为帛画中间的神人是伏羲,奔月的可能是女娲,此时两人同图出现,却尚未对偶。

T形帛画 马王堆一号汉墓 湖南省博物院藏

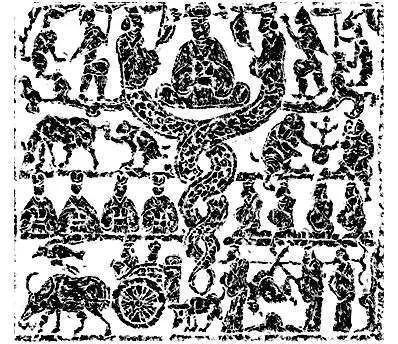

等到东汉时期,伏羲女娲对偶形象进一步发展,双方近距离接触,甚至尾巴相互缠绕,更符合今人印象,比如山东省嘉祥武梁祠第一石第二层,雕刻了一组背相对的男女人首蛇身像,两者均带有冠,彰显身份,中间尾巴交缠呈现“8”字形。二人中间偏上位置,有两个小人像,下体如蛇,也相互交叉。大型人首蛇身像中,男性手持“矩”,女性手举“规”。画面左上方有文字,“伏戏仓精,初造王业,画卦结绳,以理海内”。

从“伏戏”两字,可以推测出男女人首蛇身像应该是伏羲与女娲。女娲头上戴的冠有莲花瓣,伏羲头上的冠则向上翘,形制更接近于“冕”。冠冕是帝王或官员所佩戴的帽子,象征权力、地位和尊贵,此处则是在彰显伏羲女娲上古圣王的身份。“矩”用来画角,“规”用来画圆,二者合称为“规矩”,引申为标准、法则或习惯,是构建社会秩序的基础。武梁祠内的壁画代表着当时人的精神信仰,从伏羲女娲对偶、排在首位以及尾部相交等情况,可知两人的人首蛇身形象已经趋于模式化,被大众所接受。

山东嘉祥武梁祠东汉伏羲女娲画像石

山东武梁祠中伏羲身份已明确,女娲的身份还未被彻底认证,这一疑问在四川的东汉墓葬中被解决。四川简阳县的东汉晚期画像石棺底部有两个人首蛇身形像。右侧一人,上方榜题“伏希”;左侧一人,上方榜题“女娃(娲)”。两人相对而立,尾部向外未交叉,中间有一龟,榜题“兹(玄)武”。该图像造型简单,内涵丰富,将伏羲女娲与四神相关联。

通过汉代的画像石和墓葬壁画,伏羲女娲不仅成为对偶神,形似夫妻,更固定了人首蛇身的造型,作为模式化的上古圣王,广泛传播于华夏各地区。在对偶现象演变过程中,两人的外形与周围环境,受各地风俗习惯影响,产生差异,但最终融入民众日常生活中,被当作共同的信仰,成为团结统一的纽带,受到广泛的祭祀崇拜。

伏羲女娲:从独立起源到二氏合一

伏羲与女娲的形象在不同历史时期有所变化,从先秦独立起源的大神,到秦汉以降的人首蛇身对偶神像,再到后世人类形象,关系也从各不相关,到形似夫妇,最后变作兄妹结婚繁衍人类。从文献与文物中,可以窥见伏羲女娲形象“制造”过程。

伏羲女娲画像砖 东汉

高100厘米,宽33厘米

河南南阳新野樊集乡出土

女娲的形象在先秦典籍中显得较为模糊,《山海经·大荒西经》提到“有神十人,名曰女娲之肠”,屈原在《楚辞·天问》中提到“女娲有体,孰制匠之”。上述资料中并未显示女娲的具体形象。东汉学者王逸在为《楚辞·天问》做注解时,提到“传言女娲人头蛇身,一日七十化”,解答了女娲的外在形象。然而王逸作为一个东汉人,生活环境思想观念与先秦有差异,其对女娲的理解可能受汉代神话体系所影响,很难具有参考性。

后世学者从汉字的造字原理出发,深度发掘其背后形象。清代文字学家段玉裁在《说文解字注》中提到“娲,从女呙声,古蛙切,古音在十七部”,“呙”与“蛙”可以相互通假,所以娲即蛙。

除了解读“娲”字本义外,考古出土的文物也能作证“娲”同“蛙”,比如西北地区的马家窑文化有很多蛙形纹陶器;青海柳湾发现了一件带有蛙形纹的人像彩陶壶;陕西临潼姜寨遗址出土的彩陶盘上绘有一硕大浑圆之蛙。这些蛙类形象,特别是人像彩陶壶,其人物腹部浑圆硕大,明显象征着女性。这些文物表明远古时期女娲的图腾形象,解释了“女娲”之名的由来。

左:马家窑文化彩陶蛙纹壶 故宫博物院藏

中:裸体浮雕彩陶壶 中国国家博物馆藏

右:鱼蛙纹彩陶盆 陕西历史博物馆藏

成书于战国中晚期的《庄子》是最早记载伏羲的文献,书中五处提及伏羲,其名字多样,“羲”“犠”“戏”三字乱用;伏羲身份在人与神之间不断转换;其出现时代也不稳定,有时在黄帝之前,有时又在大禹之后。这些情况表明在战国中后期,伏羲相关的神话传说刚出现,属于萌芽阶段,因而造成很多缺漏,显得比较稚嫩。

春秋以前未提到伏羲,之后的文献关于伏羲的记载却越详细,功业越多,地位越高,甚至名称也非常多样化,有伏戏、疱牺、太昊等别名。

山东汉代伏羲女娲画像石 中为西王母

到了西汉时期,当时的文献中开始出现伏羲女娲并列的现象。《淮南子·览冥训》首先将伏羲女娲并列记载,书中提到“伏戏、女娲不设法度而以至德遗于后世”,表明当时的学者将两人当成古代的圣王。《列子·黄帝篇》提到“疱牺氏、女娲氏、神农氏、夏后氏,蛇身人面,牛首虎鼻,此有非人之状,而有大圣之德”,同样将伏羲女娲视作上古圣王,并描绘出“蛇身人面”的外形。

伏羲画像砖 晋 敦煌市博物馆藏

相对于拥有众多考古文物资料的女娲,伏羲形象基本全存在于文献之中。参考汉代人对东王公与西王母形象的塑造,或能窥见一丝端倪。西王母是先秦时期就已存在的神话人物,而东王公是汉代才出现。盖因西汉时期,社会上流行阴阳观念,讲究男女配对,故而在先秦神话人物西王母的基础上,塑造出一个对应的男神东王公,保持阴阳平衡对称。

伏羲女娲画像砖 晋 高台县博物馆藏

同理,伏羲女娲的对偶神像,也是阴阳平衡观念下的产物。在此之前,女娲是历史久远的创世女神。伏羲则是战国时期才诞生的上古圣君,形象模糊,事迹不清晰。但在汉代人的配对思维下,两者一起被抬升到创世大神位置,比如《淮南子·原道训》提到,“泰古二皇,得到之柄”,将伏羲女娲并列为“二皇”。

汉代之后,伏羲女娲的形象随着时代而演进,两者关系更是从夫妇,进一步成为兄妹,比如唐代文人李冗编写的神怪文集《独异志》记载,世界最初只有伏羲女娲两兄妹,碍于血缘关系,难以结为夫妻。两人便来到昆仑,赌咒发誓,获得上天认可后,才一起生儿育女,繁衍人类。

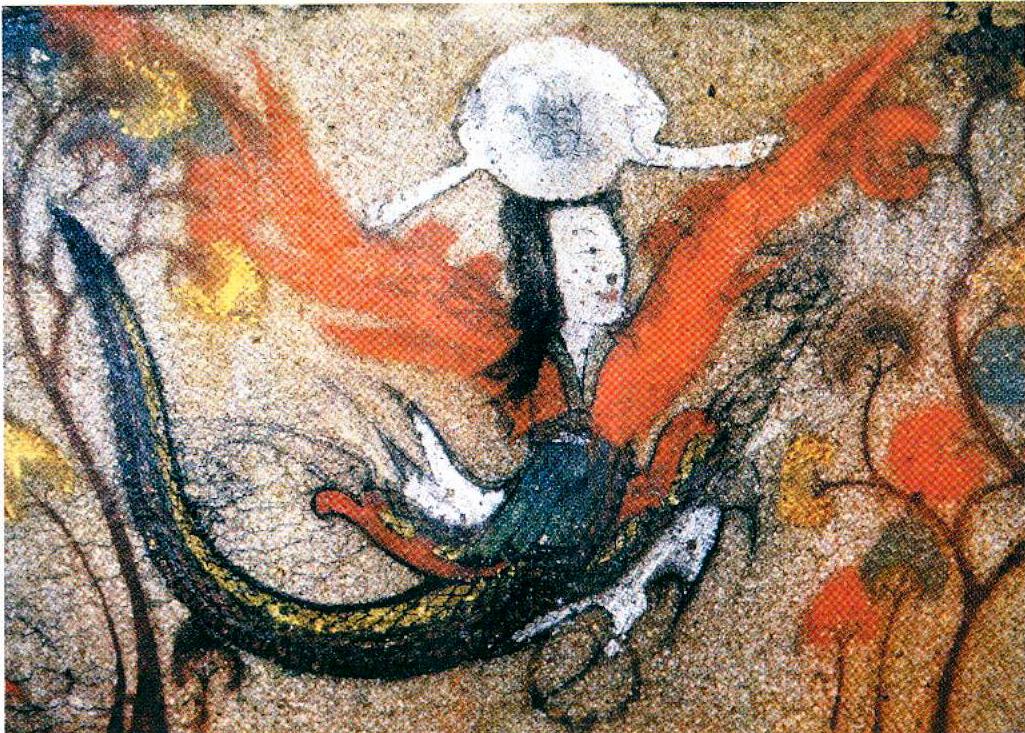

高句丽壁画伏羲、女娲 吉林集安五盔坟四号墓

汉代之后,伏羲女娲对偶形象不断向外传播扩张,以至于边远地区,比如吐鲁番、高句丽都出现伏羲女娲像,其穿着打扮也颇富地方色彩。随着伏羲女娲影响力的扩大,宋以后的官方开始重视伏羲女娲的祭祀活动,比如宋太祖赵匡胤将伏羲女娲列入三皇,三年一祭;元代每年三月三和九月九祭祀三皇;明代不仅沿袭前朝旧制,还祭拜太昊伏羲陵。在此背景下,伏羲女娲像完成了由人首蛇身到完全人形的转变。

从考古出土的蛙类文物,到先秦文献典籍,再到汉代画像砖以及后世的祭祀崇拜,伏羲女娲形象历经数次改变,关系更是从独立起源,到夫妇兄妹,成为中华民族始祖,深深扎根在华夏文明之中。

苏州方志中的伏羲女娲形象

宋代官方在推动伏羲女娲祭祀时,也影响到民间对二者的信仰崇拜。这一变化在苏州尤为显著,丰富的方志资料,记载了宋以后伏羲女娲形象,在吴中一地传播衍变。

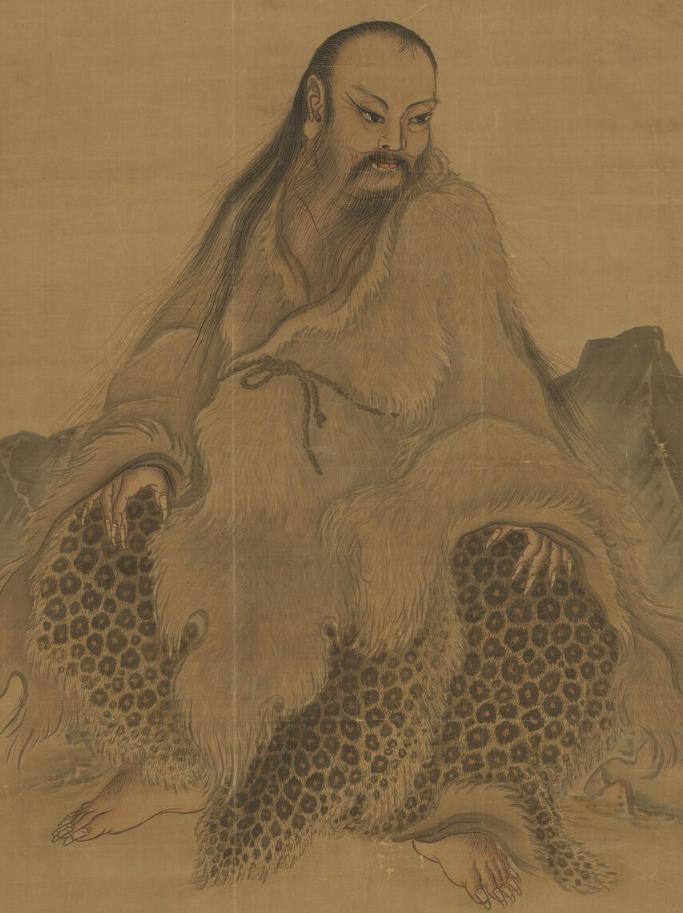

伏羲坐像(局部)马麟 南宋 台北故宫博物院藏

《淳祐玉峰志》是较早记载吴地女娲崇拜的文献,其中提到县城东边十八里外有一座“娲妇山”,周长仅有四十步,高一丈五尺,上面有“娲妇庙”。该书又提到娲妇庙位于大驷村,但山已经不见。书中还记载了一座“女娲圣姑庙”,位置在惠安乡大驷娲妇山下,明显是祭祀女娲的场所。淳祐是宋理宗赵昀的第五个年号,距今已有七百多年。根据娲妇山不存,但娲妇庙仍在的情况推断,苏州祭祀女娲的时间应该远在淳祐之前,可能是在宋初官方推动伏羲女娲时,便已响应。

方志中有关伏羲的祭祀情况较晚,比如《同治苏州府志》记载昔日吴县政府所在的“流化坊”内有一座“三皇庙”,专门用来祭祀伏羲、神农、黄帝,从伏羲为首,可以看出其在三皇之中地位最高。康熙二十八年(1689年),庙宇被改建,并添加夏禹为祭祀对象。康熙三十年(1691年),苏州知府卢腾龙请求将增加岐伯、雷公等人从祀。

从官方对伏羲女娲祭祀重视程度不一致,可以窥见封建社会男女地位的不平等。除祭祀外,地方志中摘录的文人学者对伏羲女娲的看法,也能瞧见这一趋势。《正德姑苏志》引用吴兰的诗句“女娲不敢支天柱”以及吴融的“用时应不称娲皇”句子。《同治苏州府志》更是在《三皇庙记》中认为女娲补天的内容过于离奇。其背后是女性地位的下降,居于从属位置。

伏羲女娲像页之一 佚名 唐 故宫博物院藏

与之相对的,则是方志中对伏羲的褒扬肯定,比如《正德姑苏志》引用《虞集记》的观点,将儒家道统直接追溯到伏羲身上,视之为儒家源头;还引用唐人崔鹏的《舍利塔记》文章,赞扬伏羲创立八卦,设立契约,为天下建立稳定的秩序;借用范大成之口,夸赞宋孝宗御笔题写的“石湖”二字,风格高古能比拟圣王伏羲。《同治苏州府志》除了记载文人作品中对伏羲的高度推崇外,更是用神异事件宣传伏羲的灵验,比如休宁人程智徒步前往河南拜祭伏羲陵,之后学问如有神助,在山中精研易学,达到“究天人之际”的水平,在吴中受到追捧认可,其死后葬在阳山,得到吴人祭祀。

苏州方志中不仅有对伏羲的推崇与赞叹,更有人身体力行维护其信仰祭祀,比如《同治苏州府志》提到,明代苏州籍官员魏校在河南任职时,发现上蔡县附近的“羲皇画卦台”年久失修已经被当地人荒废,附近的“三皇祠”管理不善,混入了佛教信仰的神灵。于是他便尽毁佛像,整顿祠堂,在中门摆上伏羲的神像,端正当地的风气。

伏羲女娲像页之二 佚名 唐 故宫博物院藏

苏州对伏羲女娲两人态度略有差异的背后,可能与文字相关。在金文之中,“吴”“昊”本为一字,而伏羲又名太昊。相传吴姓始祖“吴权”是伏羲后裔,带领族人生活在北方,其女性后裔“吴枢”嫁给“少典”生育一子,乃是黄帝。前文提过伏羲是战国时期才被人创造出来的上古圣君,事迹多为虚构。故此吴权与伏羲并没有关联,更谈不上血缘关系。然而在“吴”“昊”一字的引导下,苏州当地因文生意,萌发与三皇之首的伏羲产生联系的想法,在方志中不断颂扬对方。

除地方志外,姑苏五瑞中的白乌龟也与伏羲女娲神话传说有关。相传伏羲在河边得到白龟相助,通过观察其纹理绘制出了八卦;女娲根据八卦,算出每四年会多出一天,将其补到二月,遂产生“女娲补天”的说法。传说虽显荒诞,内核则是伏羲女娲信仰扎根姑苏,是苏州民众对华夏人文始祖的追慕,希望通过民间传说能得其庇佑。

结语

今日苏州地区的伏羲女娲崇拜已经融入到人们的日常生活之中。在苏州园林的建设布局里面,时常涌现出易学八卦的理念,传统的苏绣、昆曲等艺术中也蕴含着对伏羲女娲的歌颂。

参考文献:

1. 李丹阳:《伏羲女娲形象流变考》,《故宫博物院院刊》,2011年第2期。

2. 范立舟:《伏羲、女娲神话与中国古代蛇崇拜》,《烟台大学学报(哲学社会科学版)》,2002年第4期。

3. 代岱:《中国古代的蛇崇拜和蛇纹饰研究》,苏州大学2008届硕士论文。

4. 过文英:《论汉墓绘画中的伏羲女娲神话》,浙江大学2007届博士论文。

5. 肖卫东,郭晓义:《四川汉画像石棺伏羲、女娲从神性到世俗性的造型演变》,《华西民俗研究》,2023年第2辑。

6.【明】王鏊:《正德姑苏志》,明正德元年刻本。

7.【清】冯桂芬:《同治苏州府志》,清光绪九年刻本。

8.【宋】凌万顷:《淳祐玉峰志》,清嘉庆宛委别藏本。

9.《你知道苏州的“吉祥物”吗?》,《消费者周刊》,2017年第44期。

10. 贺西林:《洛阳卜千秋墓墓室壁画的再探讨》,《故宫博物院院刊》,2000年第6期。统筹:吴文化博物馆

技术支持:苏州多棱镜网络科技

原标题:《制造伏羲女娲》

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

63128

63128 4

4

86478

86478 85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712 97

97

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181 94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

83517

83517 81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199 19

19

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

74946

74946 99

99

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

66369

66369 8

8

47534

47534 52

52

61701

61701 41

41

52980

52980 33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

92885

92885 11

11