榴莲视频app下载汅api免费下载:51漫画破解版永久免费下载-党旗下的青春|83岁仍在“下生活”,他说生活是创作的源泉

【编者按】

为深入学习贯彻党的二十大精神,推动党的创新理论入脑入心入行,上海市委宣传部机关团委、市科技团工委、市卫生健康委团委持续推进第三期“党旗下的青春”初心寻访。

活动走访上海科技、卫生、宣传思想文化战线的老党员、老干部、老专家,引领广大青年在跨越年代的对话中感悟初心使命,在老一辈的峥嵘故事中汲取奋进力量,脚踏实地、善作善成,坚定不移听党话、跟党走,共同奏响“青春心向党,一起向未来”的澎湃和声。

本篇聚焦陆寿钧的光影人生。

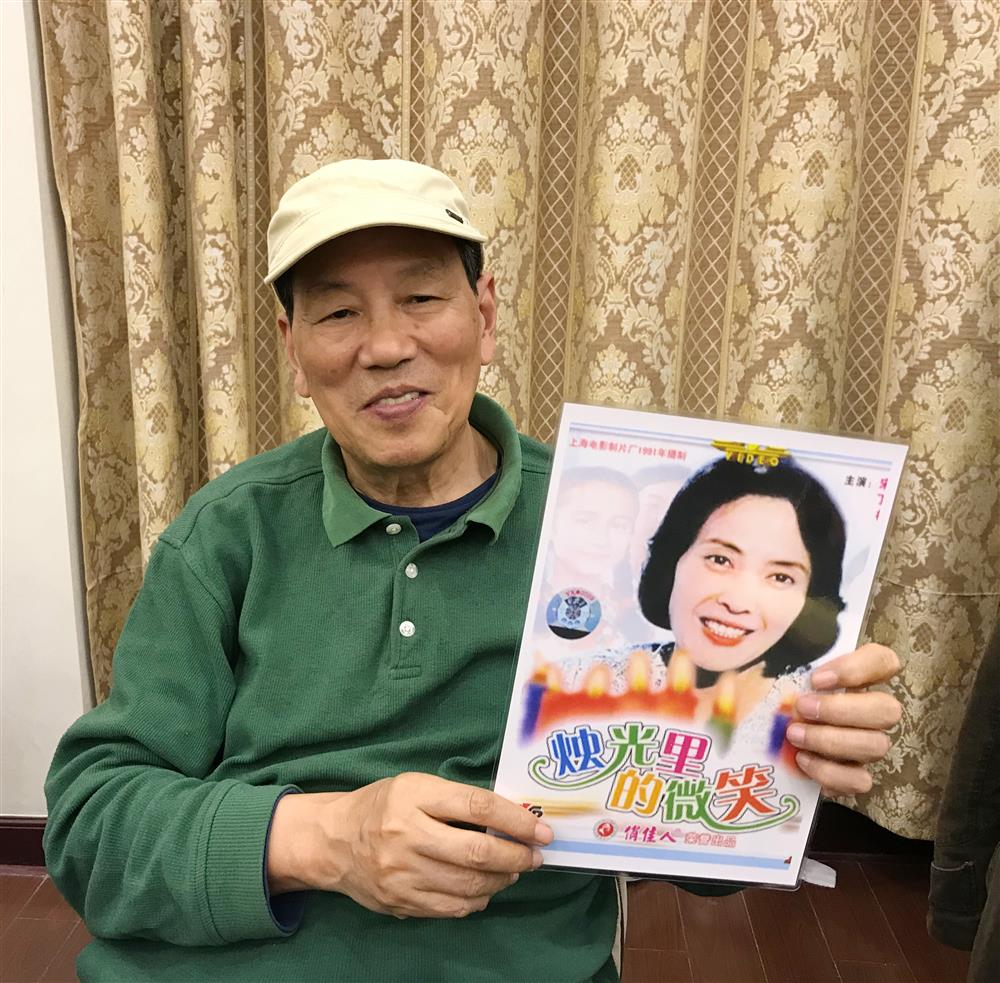

陆寿钧,男,1942年生,上海青浦人。1963年毕业于上海电影专科学校,同年进入天马电影制片厂(现为上海电影制片厂)美术办公室绘景组工作。曾任上海电影制片厂文学部编辑、编辑组副组长、文学部副主任兼党支部书记、创作策划部主任等职。系电影文学一级编辑,国家一级编剧。代表作有电影《烛光里的微笑》《第一诱惑》《捕狼人生》等。

陆寿钧与《烛光里的微笑》。来源:《上观新闻》,“烛光里的微笑”30周年报道

工作爱好两相行

1942年4月,陆寿钧出生在江南水乡朱家角镇井亭港一个教师世家。

新中国成立时,陆寿钧只有7岁,正在读小学二年级。来自书香门第的他从小喜欢文学、音乐、美术,后来考上了上海电影专科学校,1963年毕业后被分配到了上海天马电影制片厂(现上海电影制片厂),一开始是在美术办公室绘景组工作。

“青年人往往会遇到一种困惑,干的工作和自己的兴趣不一样,认为自己的小环境不好。我这一生认为发牢骚、与人比较都没有用,有用的就是要自己干。” 陆寿钧始终秉持这样的理念。

陆寿钧回忆,在电影专科学校美术系读书期间,他曾患上严重的肺结核。在医院治疗的四个月,他靠自学补上了耽误的功课。病愈返校后,老师因担心传染而劝他休学,后经医院证明病情已经控制,才得以重新回归课堂。

后来分专业,陆寿钧被分到了绘景班,给电影画背景。那时的工作环境不可谓不艰苦,工作中需要戴口罩、穿防护服,但还是阻挡不了空气中弥漫的颜料味。

陆寿钧与谢晋之子、谢晋雕塑。来源:《世纪杂志》,“谢晋导演二三事”

在天马电影制片厂,虽然是从事美术行业,陆寿钧还是更喜欢文学,这可能和家族传承有关。他的祖父陆文明、父亲陆章钰、母亲方仁诚、姑母陆慧珠等都是一辈子忠诚于语文教育事业的人,家庭成长环境让他从小便与文学结缘。

“我始终坚持本职工作和兴趣爱好要摆正关系,我认为在当时的环境中,只有把本职工作做好了,再做自己喜欢的事情,就很难会有人讲我不务正业了。” 陆寿钧说。后来,他在报纸发表的文章受到单位重视,从绘景组调到创作办公室,再调到文学部,成为一名电影文学编辑。

由于不是科班出身,陆寿钧手里也没有资源,他就找到跟自己情况类似且志同道合的人交流,大家取长补短、一起成长。在上世纪80年代,他当专职编辑时,曾把多位作者的处女作推上了银幕。“这些人后来有的成为大导演,有的成为大作家。我也被评为国家一级编辑。”陆寿钧说,“干上了自己喜欢干的工作,只有更加努力去干出成绩,才能不负社会所赐的机会。”

20世纪90年代,陆寿钧成为了文学部副主任。每当剧本遇到“瓶颈”,厂里便会特意指派他帮助完成创作。后来,在电影厂深化改革的浪潮中,文学部被撤销,他与同事们一同经历了事业的“转折”,此期间全身心投入创作,被评为国家一级编剧。退休前两年,陆寿钧被任命为创作策划部主任。在完成部门改革任务的同时,他依然保持着旺盛的创作力,不断有新作被搬上银幕,并斩获多项国家级大奖和中宣部“五个一工程”奖。

陆寿钧向祖父执教过的学校捐赠。来源:“上海市青浦区颜安中学”公众号

做好日常工作的同时,他也积极向党组织靠拢,最终凭借优异表现加入中国共产党,并担任党支部书记。“入团入党,不忘初心。我在当少先队员的时候,初心就已经定了,人总要有自己的信念,这个信念始终没有改变。”陆寿钧说。

活到老、学到老、干到老

退休后,陆寿钧开始写电视剧,10年间将近十部获得投拍,直到71岁生日前夕,他完成一个剧本任务后,身体出现了问题。当时,陆寿钧突发心肌梗塞,胸闷气短、呼吸困难、浑身冷汗,被送入重症监护室抢救,心脏3条血管堵塞,情况很是危急。

绝境逢生后,陆寿钧做的第一件事,就是将自己最重要的物品都捐献给家乡青浦的博物馆,包括全部作品、作家通信、受赠的书籍以及各类证书和奖状,“我要把自己归于零,重新出发。”

考虑到身体状况,陆寿钧将主要精力从写电视剧转到写文章和书籍。“我想我能做到哪一步就做到哪一步,我能写电影就写电影,写不了电影就写电视剧,写电视剧身体不允许就写书稿。只要实干就有希望,不干连希望都没有,我从小受长辈这种观念影响,一生都是这样走过来的。”陆寿钧回忆道,“祖父从小就教育我,大难不死,不去想后福。大难不死,是老天叫你还要干活。”目前陆寿钧又整理好后十卷文集,每天保持三个小时的写作习惯,活到老、学到老、干到老。

谈到文化传承发展,陆寿钧感触颇深,“文化自信首先要有文化自觉。只有在文化自觉的基础上,我们才会积极向前,追求更多的成就,进而增强文化自信。我始终坚信,文化自觉实质上就是不忘初心,它们有内在的紧密联系。”

陆寿钧紧紧将这种文化自觉信念融入到创作当中,他始终坚信生活是创作的源泉,以前每年约有一半的时间在“下生活”,如今年过八旬,仍时有外出采访。“只有真正走进生活,才能创作出真实感人的作品。”

“下生活”过程中,陆寿钧也历经种种考验,但他说,从事热爱的创作工作后,生活中就没有任何惧怕了。“只要还有生命,我总是希望每一天都用尽全力。”

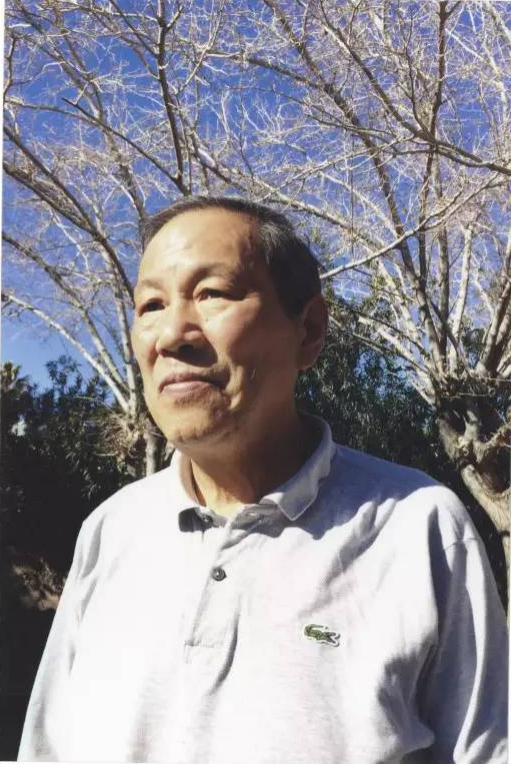

陆寿钧近照。“青浦周到”公众号 图

对陆寿钧来说,名和利都很淡,写作是每天最快乐的时刻,一方面因为喜爱,另一方面是能为社会做出一些贡献,这让他感到活着的价值。他说,“要尽量留下一些优秀的、能够传承的东西,为国家、为后代积累宝贵的文化财富。我也要把我们知道的那些人,尤其是过去半个世纪为电影界做出突出贡献却又默默无闻的人,尽可能地写出来,让他们不被历史掩盖。”

今年,陆寿均已经83岁了,他还自觉在为家乡创作百年历史的电视剧。他说,“我在80岁那年,被中国电影文学学会授予中国电影编剧突出贡献奖,我一定不辱这个称号。”

当被邀请录制一段视频寄语青年时,陆寿钧婉言谢绝了。他谦虚地表示,“我不是什么老领导老前辈,我只是平常人,怀着平常心,做了一些平常事。当代青年,要比我们那时强得多,我从他们身上感染到活力,更加努力地活着,我没有资格对他们‘老三老四’。”

陆寿钧与寻访团队青年合影

【寻访手记】

拜访陆寿钧老师,是在一个风雨初霁的日子。我们四位青年党员怀着崇敬和紧张的心情,见到了这位文艺界的老同志。他如同一位亲切的师长,面对初出茅庐的青年人,和蔼、耐心地将自己的人生故事娓娓道来。

红旗之下激荡少年意气,光影之间奉献青春岁月,一路上的坚毅前行,一辈子的艺术坚持。陆老师的一生,可谓“于无声处听惊雷”。成为一名共产党员的背后,是对初心使命的坚信,和追求进步的步履不停,还有多年来以党员标准严格要求自己的无私奉献。

青年时代虽然同我们一样怀有对理想与现实矛盾的困惑,但陆老师选择认真完成本职工作,并在此基础上继续奋力拼搏,完成了从绘景组到创作办公室的跨越,将爱好与工作合二为一。对于自己那些经典创作,陆老师再谈起,语气很淡然,对于生死大事,他也泰然处之。更多时候,他把“实干”作为信条,将生活作为创作的源泉。每一天都在竭力实现生命的价值,“努力活着”这句话的分量,常人难以体味。

这次访谈,“初心”和“实干”两个词贯穿始终。这两个词,这正是当下党员,特别是年轻党员最需要坚持的。