txvlog 挑战:涩址-六朝文物草连空——丹阳句容南朝石刻考察纪

杜牧《题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人》开篇即云:“六朝文物草连空,天淡云闲今古同。”六朝的文物、野草、晴空……杜牧当年看到的这三个意象,有幸被千载后的我们再次看到。2025年4月20日,南京大学童岭老师、魏宜辉老师带领南京大学文学院“《文选》研究”课程和古文字专业的同学前往丹阳、句容,分别考察齐梁陵墓石刻和句容市博物馆。同行还有凤凰出版社等学术机构的老师们。

南京在六朝时是京师建业、建康,但位于南京的南朝陵墓多为诸侯王陵。这是因为萧氏地望在兰陵,而东晋在侨置郡县时,将丹阳作为南兰陵,丹阳作为齐梁二代的帝乡,多帝陵,其规格、气势、艺术水平均超过诸侯王陵。句容则是古运河的破岗渎所在地,在六朝时对于水运的地位十分重要。因此,专程前往丹阳、句容考察,对理解《文选》所处时代十分必要。

梁文帝萧顺之建陵是本次考察中石刻整体保存最完好的一处,木制建筑已毁,但一对石兽、一对墓阙和部分石基仍然展示着齐梁帝陵的规制,让我们得以一窥帝王气象。墓阙的造型极类希腊柱式,柱身修长,顶部的莲花造型体现了佛教的影响,底座却是由富有传统风格的两条龙构成。两个相对的龙头间留有一道凹槽,为雨水流动提供通道,防止柱基被积水侵蚀。在朱偰《建康兰陵六朝陵墓图考》的图版中,梁南康简王萧绩的墓阙顶端有一尊小石兽,此处墓阙则无,应是受损而致。两侧墓阙上的神道碑内容相同,皆为“太祖文皇帝之神道”,但一为正书,一为反书。童岭老师也提到位于南京市栖霞区栖霞街道甘家巷西的萧景墓石柱保存完整,顶部石兽犹在,且正书反刻“梁故侍中中抚将军开府仪同三司吴平忠侯萧公之神道”,可以形成对照。对于为何使用反书,童岭老师介绍了三种说法:一是南朝讲求对仗、骈偶,品评人物、文章等大都两两相对而言,正反书是当时的审美趋势;二是阴间、阳间相反,正书给阳间的人看,反书给阴间的人看;三是反书是当时流行的书体,能够显示学识和才能,萧氏借此展现家族的文化底蕴。比如日藏汉籍旧钞本萧子良《篆隶文体》(详见《六朝隋唐汉籍旧钞本研究》)。

1.参与考察的师生在建陵前

2.梁文帝萧顺之建陵左侧石兽和墓阙

3.梁文帝萧顺之建陵墓阙底座

建陵石刻旁有两条与公路垂直的小道,林木交映,颇有野趣。向南是齐明帝萧鸾的兴安陵,其石兽是唯一一对生有六翼的。其中一只损毁严重,仅余腹部和半截脖颈;另一只石兽的腿和爪子经过后期修补,已不能完全再现它曾经的风貌,但毛发蜷曲着铺展开来的尾巴依然如故地展现着它的悠然自得。它的胡须与脖颈间有镂空,细长的尾巴在地上卷成一个圆环,既是受力的支点,又兼顾美学价值,是帝陵石兽的标志之一。

4.建陵至兴安陵小道

5.齐明帝萧鸾兴安陵石兽

建陵石刻向北分别是梁武帝萧衍修陵、梁简文帝萧纲庄陵的石兽,修陵石兽的脚掌格外厚实,指节处圆滚滚地拱起,好像婴儿肉嘟嘟的手掌。它的双角弯曲着在脑后伸展,像一对朝后生长的鹿角。朱希祖《六朝陵墓调查报告》中记载,1935年考察时,石兽已倒伏泥中。今天石兽已经被扶正,不过受倒伏影响,左半边颜色较深,受风化影响小,花纹保存较好。庄陵石兽腰身处断裂,如今只剩一半,其残缺的美恰恰为一些人所欣赏。我想或许美的并不是残缺本身,而是剩余部分的精致和美感,以及由此引发的想象和叹惋。使其完好而雕刻平平,反不如不得保全却有所雕琢,所谓宁为玉碎、不为瓦全是也。恰似昭明太子萧统的魅力不在于其短寿,而在于他在有限生命中迸发出的耀眼光辉。同行有一位同学,特意在梁武帝修陵前,才从包中拿出《南朝气韵:六朝石刻碑帖讲演录》请童岭老师题签。

6.梁武帝萧衍修陵石兽

7.童岭老师在修陵前题签

8.梁简文帝萧纲庄陵石兽

齐武帝萧赜景安陵石刻的文保碑紧挨着公路,半掩于土中。想要拍摄文保碑的我们,只好排成一队沿着马路边前进,轮流拍照后快速离开。朱偰《六朝陵墓调查报告书》中描述1934年时,只见一只左石兽,“在陵右者,村人云已陷于池中”。一只石兽指甲、胡须处已经断裂;另一只更是在曾经的池水冲刷下严重磨损,花纹全然不存,只留下大概的轮廓,好似一块太湖石,但光溜溜的模糊形象反而能引发更多遐思。头部磨损大半后,张开的嘴巴就显得格外夸张,有一种张牙舞爪的憨态。据丹阳市地方志编纂委员会编纂的《丹阳县志》载,1956年,为了保护文物,两石兽均在保持原方向的基础上被后移1.5米,安放在混凝土基座上。

9.师生沿马路前进拍摄文保碑

10.齐武帝萧赜景安陵石刻的文保碑

11.齐武帝萧赜景安陵石兽

齐宣帝萧承之永安陵石刻傲立在旷野中,在低矮的田地里可谓鹤立鸡群。相比之前的几只,它们的指甲细长尖锐,好似完全伸出的猫爪。其中一只的头部不见踪影。朱偰《建康兰陵六朝陵墓图考》中记载:“据土人言,距今(1934~1935年)五十年前,有乡妇行经此地,忽为风卷入空中,乡人迷信,以为石麒麟作祟,遂纠众毁之,以致丛残不全。”利爪下摁着的、用以突出石兽神威的长尾巴小妖兽在石兽的腹下反而基本完好。但愿在现实中,匡扶正义者不会被唾弃、攻击,被镇压的牛鬼蛇神也不会有苟延残喘乃至死灰复燃的机会。

12.齐宣帝萧承之永安陵石刻远景

13.齐宣帝萧承之永安陵左石兽

14.齐宣帝萧承之永安陵右石兽

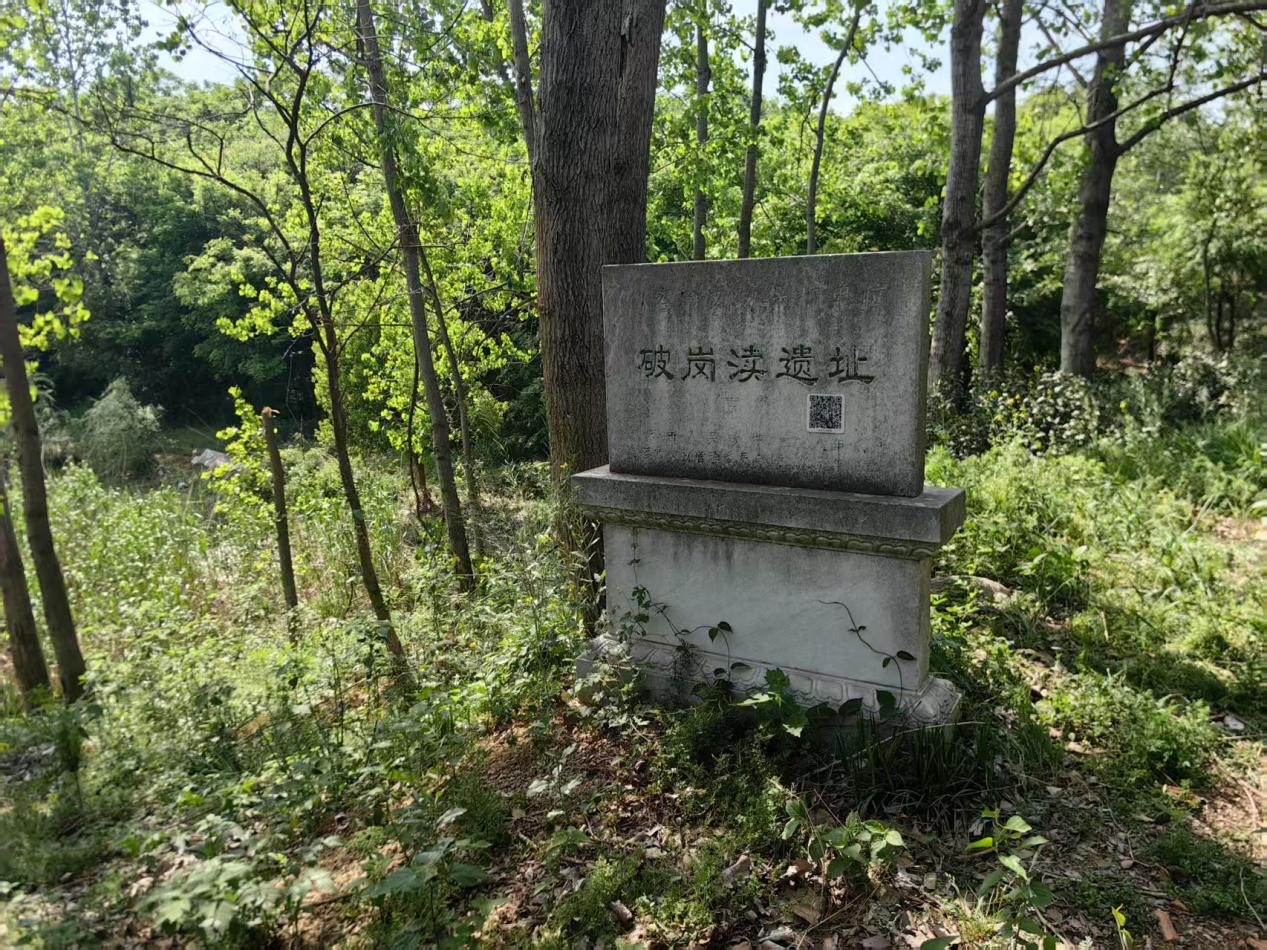

接下来,我们抵达了破岗渎遗址。《建康实录》记载,吴大帝赤乌八年(245年),孙权“使校尉陈勳作屯田,发兵三万凿句容中道至云阳以通吴会船舰,号破岗渎”。破岗渎是孙权定都建业后,为了将三吴地区财富运输到建业、满足建业发展需要,下令修建的人工运河,通过修建十四座埭形成梯级航道帮助船只通行。此举不仅避免了船只从京口逆长江而上带来的风险和损耗,也为后来大运河的修建提供了经验和基础。时至今日,被阻塞的航道几近干涸,仅剩一个个小水塘。岸边,人们戴着遮阳帽采摘茶叶,对我们这一群人的出现没有表现出惊讶或关注,倒有一种隐者的气质。站在水塘边,我试着回忆曾经游览的三峡大坝,想象一千多年前船舶沿着河道一级级向上的繁荣景象,回看这个毫不起眼的树林和土坝,和忙着采茶的人们,不能不感叹时代变迁带来的巨大变化。

15.破岗渎遗址

16.破岗渎遗址水塘

17.岸边茶农采茶

18.破岗渎附近采摘的茶叶

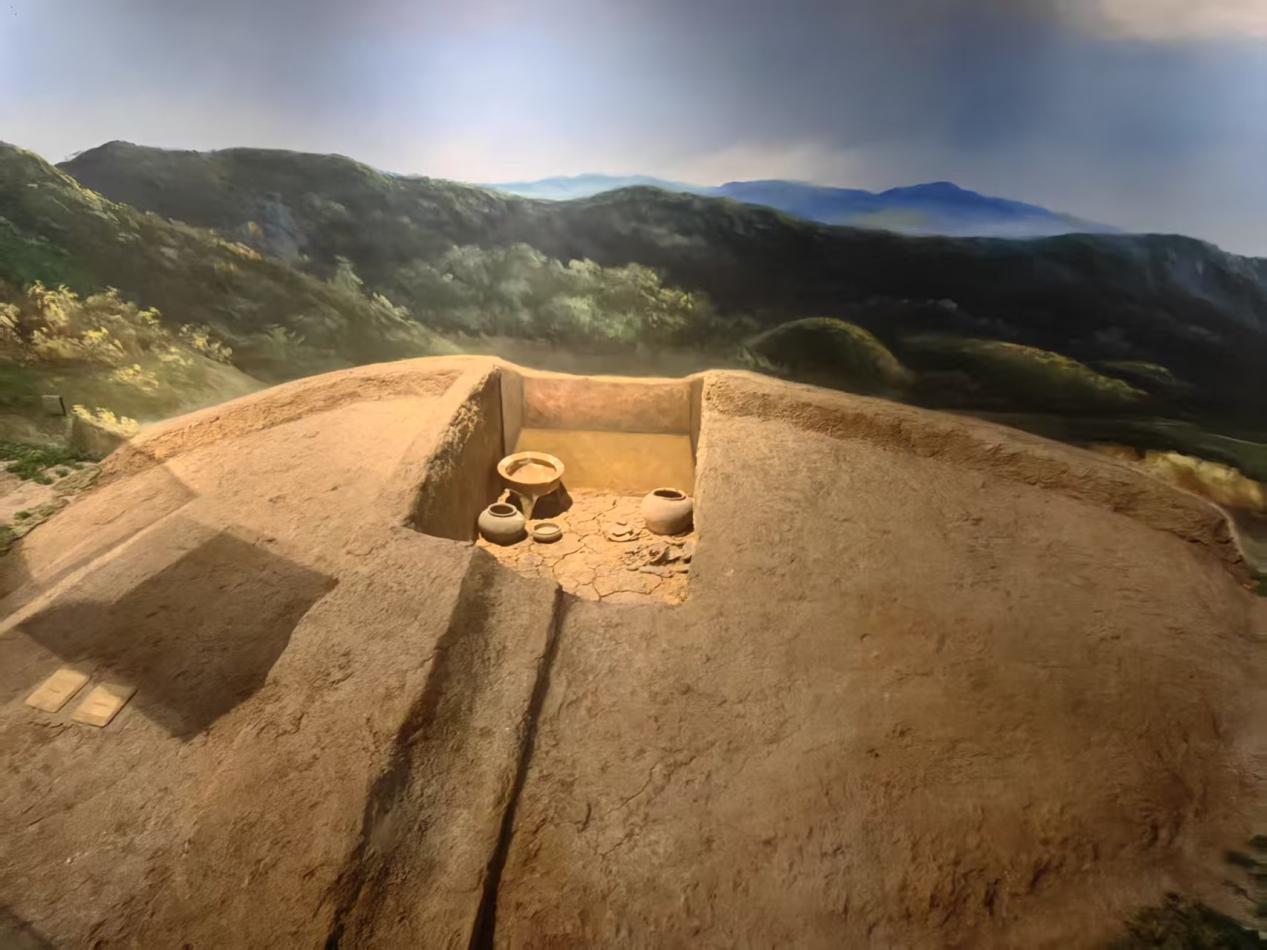

最后一站是句容市博物馆,翟中华和刘玉斌两位老师接待了南大师生一行。展厅门口贴着夏商周断代工程首席科学家李伯谦的论断:“土墩墓,是江南地区商周时期独有的文化遗存,离开土墩墓,中国南方的青铜时代将是一片空白……”不同于挖坑埋葬,土墩墓是平地起墓,在选好墓地、搭起三角形木棚后,把遗体和陪葬放入其中,然后就地取土覆盖其上。土墩墓既有一墩一墓,也有一墩多墓,后者会将地位尊崇者的墓放置在土墩中心位置,其他墓环绕四周。

翟中华馆长还特别介绍了1986年陈世华先生发现的十六块梁天监墓砖,翟馆长补充了志书缺字,期待对茅山道教与陶弘景的研究有新进展。

19.土墩墓模型

回想一天看到的齐梁陵墓石兽,它们上承秦汉,下开隋唐,吸收了西亚狮子形象的特点,受到佛教传入的影响,同时加以发挥、想象,成为敦厚、灵动而威严的镇墓神兽。童岭老师指出,两代石刻风格总体保持一致,但也略有区别:齐代石兽更为清瘦、修长,与人物“秀骨清像”的审美标准互相映衬;梁代石兽则更加厚实、稳重,符合梁文帝以来的陵寝制度,讲究聚族而葬的整体性,较少变化。

作为童岭老师的课代表,我依照惯例,担负写考察纪要的任务。细读之前学姐学长执笔的纪要,或旁征博引,从学术角度细致勾勒齐梁历史;或斐然成章,细腻地描述了考察途中的细微感受。童岭老师着重介绍的重点,不少已经被详细记录,若再次详写,或有重复之嫌。尽管前有梁爽、虞微学姐高端相机的供图,后有陈秋学长修改文稿的支持,我还是感到很有压力。相比之前的配图,石兽多了栏杆保护,虽然不便拍照,但是对于文物来说终究还是好事。在此祝愿我国的文保工作可以越来越好,文物、原野、天空……希望美好的“《文选》研究”课程的考察传统可以一直延续下去,给同学们更多近距离接触南朝的机会。

20.文学院师生在永安陵前合影

永安陵所处的田野