男孩子淦男孩子的网站:叛锋-民国上海吃喝指南|卡尔登饭店:得风气之先的老派西餐厅

1916年底,刚刚创办的《新申报》开始连载长篇章回小说《歇浦潮》,写辛亥革命前后十里洋场的众生相,受到读者的热烈欢迎。小说有一段写候补道魏文锦找朋友倪俊人帮忙,两人在安庆路倪公馆附近商量去哪里可以谈事:

文锦道:“……我们到大马路汇中去吃大菜,那边很清静,可以谈心。”俊人道:“太远了,还是宁波路卡尔登罢。”文锦笑道:“亏你说得出,卡尔登与汇中相差得能有多少路呢!”

当时以上海生活为主题的小说,作者多少都带一点自认“上海通”的味道,喜欢将小说写成另一种“上海指南”,尤其表现在描摹生活细节的时候。对话的两位属于清末常住上海的绅商阶层,日常生活中比较“崇洋”。上海从光绪年间开始流行“吃大菜”,大多食客光顾的还是像一品香这样本土化了的中式大菜馆,“大菜”其实就是粤式西餐,老板也多是广东人。至于真正的西餐厅主要设于外国人开办的旅馆内,顾客也以外侨为主,礼查饭店(后浦江饭店,今证券博物馆)和汇中饭店就是早期最有代表性的两家。汇中在南京路上,前身是中央饭店,开设时间略晚于礼查,汇中洋行控股后改名。1906年,汇中拆除旧楼重建,1908年重新开业。新楼高6层,安装了电梯,是当时南京路上的第一高楼。1965年改为和平饭店南楼。

1908-1920年代初的汇中饭店Palace Hotel

在《歇浦潮》所写那个年代,汇中是上海最豪华时髦的饭店之一,比如1911年底上海各界举行集会欢迎孙中山回国就选在了这里。小说写到的汇中,客人往来不绝,由升降梯到餐厅所在的四楼,设有华商特座,正对着外滩,位置很好,但与外国人的大餐间隔绝,装潢不如后者那样华丽,而且不提供中文菜单,中国客人也不多。这些描述正是早期这类西餐厅共同的特点。

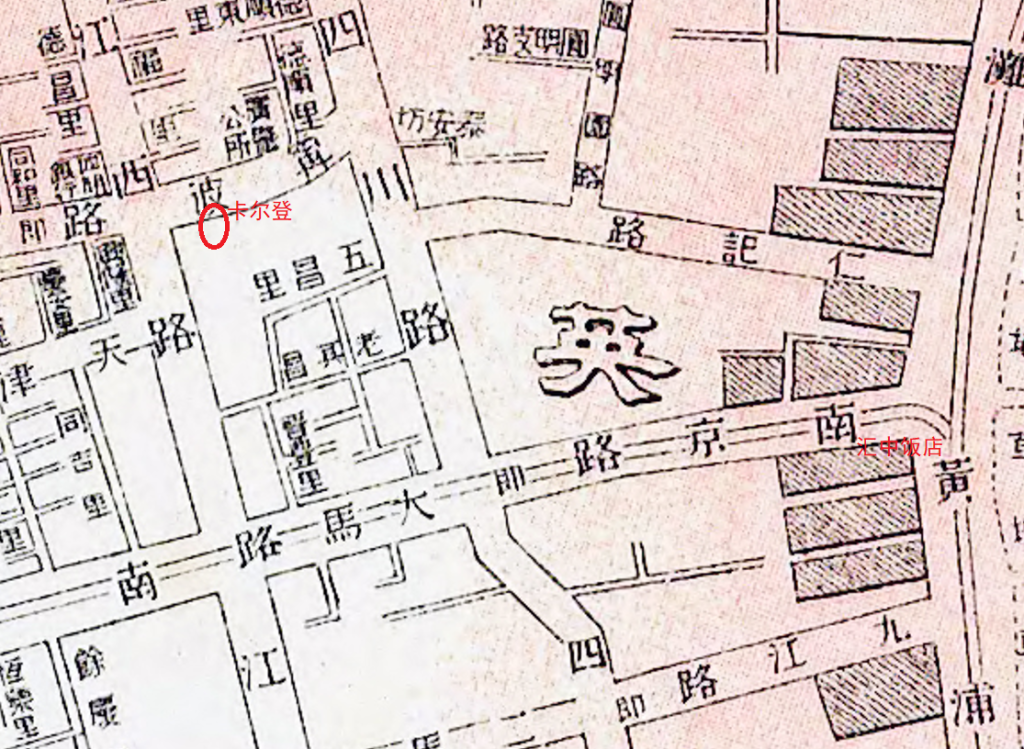

至于他们提到的“宁波路卡尔登”则是另一家很有名气的大菜馆。卡尔登这个名字,在上世纪二三十年代的上海屡屡出现,分别命名过饭店、舞场和戏院(尤其以卡尔登戏院影响最大),这些和起初的情形并不一样,位置也经过了迁移,最初的卡尔登只是宁波路上的一家西餐厅。

宁波路卡尔登时期(1910-1922)

《字林西报行名录》开始著录这家饭店是在1910年,这和时人的印象基本一致(实际开办时间也可能稍早一些)。创办者为美国人路易斯·赖道(Louis Ladow),一作立道,他生于1860年左右,1898年从马尼拉到上海,一直从事旅馆和餐厅管理工作,先后在礼查饭店、汇中饭店担任过经理,之后自立创业,开办过两家饭店,只是时间都比较短,其中之一是英属徐家汇路(今华山路)上的Alcazar。赖道于1910年左右创办了卡尔登饭店Calton Cafe,位置在宁波路4号,靠近江西路。

1910年上海地图上宁波路卡尔登的大概位置,右边南京路口为汇中饭店

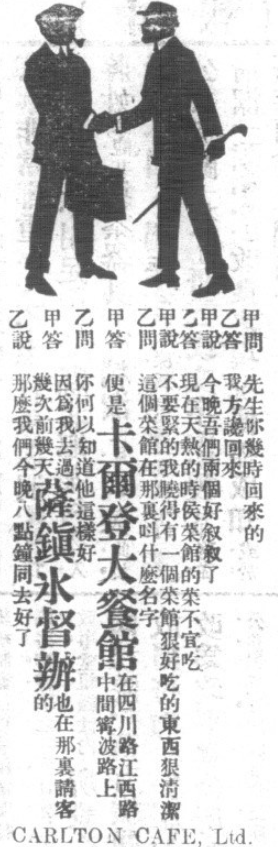

卡尔登是一幢三层楼的洋房,可能与赖道之前的经历有关,卡尔登从开店之初就努力向礼查汇中看齐,但并不走旅馆兼营饭店路线,而是一家纯粹的西餐厅。店内布局比较讲究,设有“公用大餐室数间,私用大餐室六七间,并有谈话室、饮酒室、女谈话室(以日本女仆伺候)、跳舞室,此外如男女厕室应有尽有”(1914年“卡尔登大餐馆”在《申报》的广告),号称“陈设精致,坐〔座〕位舒爽,食品新鲜,烹调合味”。赖道对经营之道别有会心,当时市面上外国人开设的西餐厅大多以外侨为主要顾客群体,餐室也华洋隔绝,卡尔登则大不一样,“中西顾客,一式招待”,餐室的设定也能看出考虑了上海当地顾客的需求。卡尔登很早就在《申报》刊登中文广告,举出“萨镇冰督办”刚刚在店里请过客作为招揽(萨为清末著名水师将领,此前奉命督办淞沪水陆警察事宜)。这样借用名流以作宣传是当时社会习见的广告方式。很明显除了外侨,赖道也在努力吸引当地顾客。同时卡尔登从口味到服务都坚持地道西式风格,几方面结合起来,大概完美符合了上海那些对西式餐饮有着强烈兴趣的富裕阶层的心理,所以从开业之初就受到上海“官绅商学”各界的欢迎。

卡尔登饭店广告,《申报》1914年6月3日

还是以《歇浦潮》为例,小说的历史背景正是卡尔登饭店开业不久,后文写到上海数一数二的有钱人杨三老爷是前清中堂之子,和妻子各有各的交际圈,一天晚上两人分别赴约,都到了卡尔登饭店,进了各人的包间,正是晚餐时分:“外国饭店规矩,晚间七点钟以后,方始出菜,所以这时候极为拥挤。”中外客人都很多,几乎满座。杨三老爷无意中发现了太太的踪迹,想到她“今天居然到此尝尝真正外国大菜的风味来了”。

当然这终究是小说,我愿意另外再提供一点其他的证据。南浔刘承幹出身巨富,又是著名的藏书家,他当时已常住上海,著名的《求恕斋日记》详细记录了他的日常生活,其中1910-1911年间频繁出现一家“白头西饭店”,他和家人经常去这家西餐厅用餐,也经常在那里邂逅朋友。我对此有个推论:白头西饭店就是宁波路卡尔登。因为:第一,经理赖道有个别号就叫“白头”;第二,1910-1911年间能称得上是高档西饭店的餐厅本来就很少,何况日记中出现的时间与卡尔登开设时间基本相符;第三,刘承幹同期日记中写到他家的宏裕顺丝栈已经迁到泰安坊,“与白头饭店相距咫尺”。上海的泰安坊有好几处,这里应该是指位于四川路宁波路口的那一个,与之距离极近的西餐厅,除了宁波路4号的卡尔登应该没有第二家了。如果我推论无误,那么刘承幹和他身边的朋友、同乡显然都非常喜欢卡尔登,这和《歇浦潮》中绅商对卡尔登的印象基本一致。1913年元旦那天刘承幹在卡尔登用餐,“以阳历元旦,肴馔较平日丰美”。

也许由于店主是美国人的缘故,当时各种美国人的俱乐部、大学同学会聚餐也多在卡尔登举行,而且经常约请政界名人演讲。如1917年7月,美国大学同学会在卡尔登聚餐,邀请了外交总长伍廷芳、参议院副议长王正廷和曾任黎元洪秘书的郭泰祺到会演讲。前后几任美国驻沪总领事都曾在卡尔登设宴招待中西人士。1919年,中国的国际税法平等会在卡尔登宴集为赴欧代表饯行。包括后来德国哲学家杜里舒应梁启超等人邀请到中国讲学,首先抵达上海,中德两国相关人士也选在卡尔登举行了隆重的欢迎会。这些动辄数十人、数百人的宴会不难看出卡尔登在当时社会上的影响力以及饭店的规模。《字林西报》《大陆报》经常将卡尔登与礼查、派利这样水准一流的老资格西餐厅并提,赖道也成为城中名人。

另外卡尔登不时举办跳舞会,如专门为美国军人召开的“军式舞会”,还有事先售卖入场券,将票款全部捐给美国红十字会的慈善舞会等等。当然这一时期的跳舞以外侨为主,中国人大多只是旁观者,比如刘承幹1910年时约人到卡尔登吃饭,原因之一也是可以“看西人跳舞”。

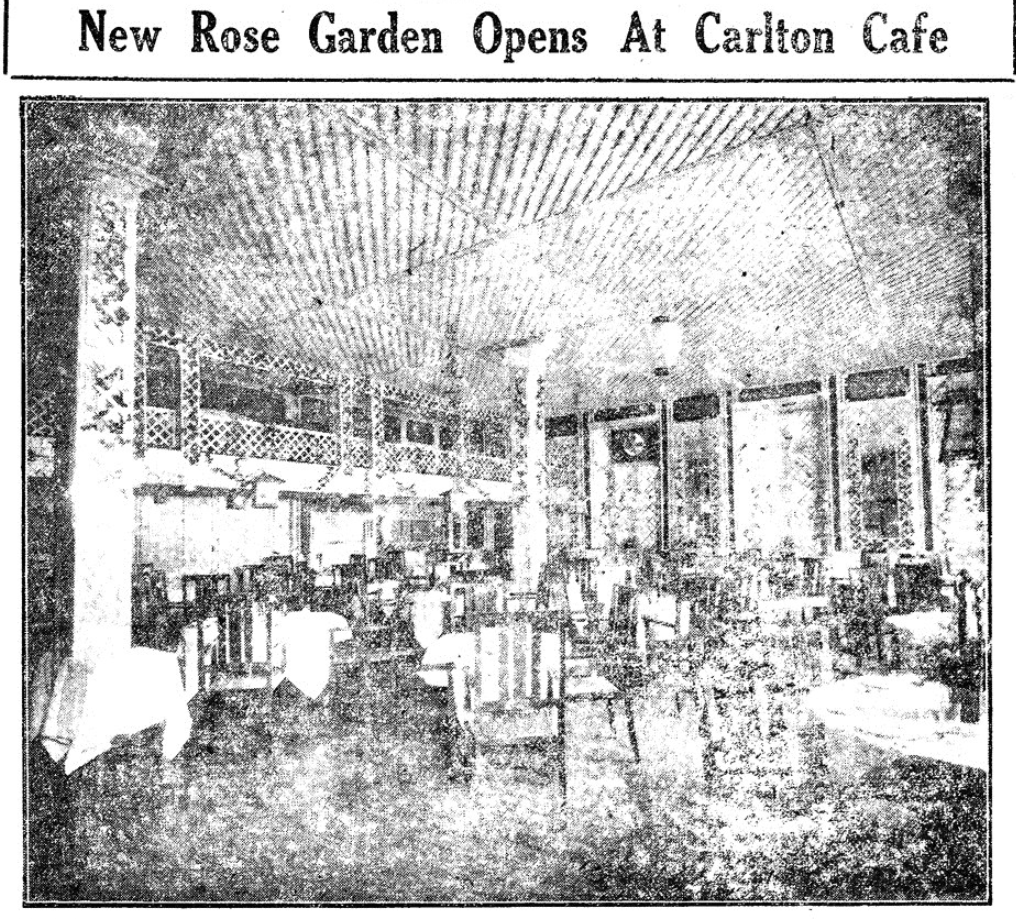

1910年代的卡尔登饭店不仅是上海重要的西餐厅,而且从各种报道以及顾客之后的回忆来看,营业一直也是很发达的,菜式的精良与地道广受好评。赖道对于经营非常用心,1920年初还开辟出新的玫瑰园餐室,设计模仿了当时美国奥马哈、大西洋城和旧金山类似的饭店。因此4月间传出卡尔登出盘的消息似乎有点奇怪。我想很可能是饭店的债务出了问题。

卡尔登新开的玫瑰园餐室,《大陆报》1920年2月24日

新饭店与跳舞场(1923-1928)

事情很快就解决了,著名的汇通洋行(J. A. Wattie & Co. , Ltd.)接手了卡尔登,并请赖道继续留任经理,饭店的营业也没有受到什么影响。汇通认为卡尔登大有可为,决定在跑马厅对面建造起更大的新卡尔登饭店。1922年5月动工,1923年元旦开始营业。

新店地址为静安寺路50号,正对着跑马厅,相当于今天的南京西路黄河路口,当时是电车经停站,交通十分便利。比起宁波路老店,耗资百万元兴建的新卡尔登号称“宏丽无匹”,可以和伦敦纽约巴黎三大名都的饭店媲美。新店所有的设备都很讲究,根据当时的报道,餐厅和跳舞厅都在楼上,扶梯用大理石。椭圆形舞厅可容纳二三千人,高大轩敞,铺设硬木地板,屋顶则全部用大玻璃,电灯有一万五千支光。餐厅可容纳八百人,有设备最新的西式厨房,炉灶用电,可以自烤面包。屋顶设有露天花园。餐具银器全部从国外定制,花费约10万元。还有包括厨师在内的厨房工作人员100人,侍者250人。新卡尔登走的完全是奢华路线。

1925年左右,上海的餐饮行业渐渐有了现代大城市的规模,坊间也开始出现认真的美食评论和讨论,这一时期的西餐厅最具代表性的是1923年迁址重开的卡尔登和1924年开业的大华饭店。这两家都以豪华著称,大华更甚,建筑美轮美奂,还有精致的园林,相比一些老资格西餐厅,这两家才是华人光顾最多的地方。菜式都是地道的西餐,价格昂贵,卡尔登午餐1元5角,已经是当时高档西餐厅的标准了;大华更贵,午餐2元5角。老练的食客觉得大华的刀叉餐具不如卡尔登精雅,菜式也不如卡尔登鲜美,尤其是冷盘和冰淇淋。所以这一时期,卡尔登差不多代表了上海西餐厅的最高水准。

1926年卡尔登在一楼新设中菜部,周瘦鹃有朋友在这里请客,他详细描述了这顿晚餐。正方形餐室可容二十余桌,四壁以中国古装仕女的壁画装饰,“笔致虽不高逸,尚堪寓目”,可能出自日本画师之手,其余地方则画着浅黄浅红各色方块,像僧人的袈裟。还有各种彩色纱灯“雅丽可喜”。餐室中央设一低坛,晚餐时有中国杂耍表演。这天是周六,菜式不算多,都标明了价格,红烧鱼翅、蹄髈1元,西腿、油鸡5角,烧鸭、香肠、呛虾4角,另外还有几十种面,一律9角,菜式是福兴园承办的。周觉得价格虽贵,味道还不错。除了他们这一桌,另外还有6桌客人,一桌是阖家光临的日本人,三桌是中国人,另外两桌是西方人。有西方客人不会用筷子,饭店也提供刀叉,桌上放着面包和牛油。吃饭时的表演有女双簧、女子苏滩以及武打、幻术和清唱。他觉得歌声和楼上舞场的钢琴声互相应和,直到晚上11点曲终人散。他在文章最后感叹:

夫卡尔登吃饭不奇,而在卡尔登吃大中华民国国货之饭,并观赏大中华民国国货之杂耍,是大有可记之价值也。——《卡尔登吃饭记》

这段话含义微妙,从文章描述的内容看,中菜部似乎是在营造外国人心目中的中餐。实际上卡尔登的中菜也并不出名,真正作为招徕的还是西餐厅晚餐时的表演,以及崭新的豪华跳舞厅。

当时欧美已经风行多年的卡巴莱Cabaret渐渐影响到了上海,它原本是个法语词,19世纪末出现在巴黎,接着风靡了欧洲和美国,俄国在十月革命前也深受影响。卡巴莱含义丰富,简单来说是指晚餐时有歌舞戏剧表演的餐厅。以清末民国时期的外语辞典和翻译相印证,早期的cabaret大多译为酒店或酒馆,四十年代以后也常译作跳舞场。考虑到当时的语境,清末民初上海人所说的“酒馆”(有时也叫酒菜馆)相当于今天的餐厅。上海最早出现卡巴莱表演的是1910年代后期的礼查饭店,卡尔登很快跟上了这种风尚。

1923年新卡尔登开业伊始,赖道就邀约美国的音乐家到饭店表演合唱,之后陆续出现了舞蹈和滑稽戏剧,节目内容也经常更新。不知是赖道自己的爱好,或是对歌舞音乐有相当敏锐的感知,卡尔登的卡巴莱表演相当著名,吸引了不少顾客。现在的研究者对上海“卡巴莱”的说法基本沿袭魏斐德1996年那本关于上海警察的著作中的说法:第一家出现于1927年。其实1920年代的英文报纸是将卡尔登饭店视为最初出现的卡巴莱之一的,赖道也被称作“城中最早开卡巴莱的人”(City's First Cabaret Man)。

除此以外,狐步舞最初也很可能是赖道在宁波路时期引入上海的。二十年代中后期,上海的跳舞渐成风气,大小舞场迅速出现,当时的不少小说都写到了卡尔登的餐舞。如1927年的《如此上海》中两个朋友觉得去别处吃饭太冷清,还是到卡尔登好,吃饭的同时可以看跳舞,新鲜有趣。果然客人多是男女双双光顾的,等到音乐一起就有人开始跳舞了。张恨水的《银汉双星》中北京女孩子月英初到上海就被朋友邀去卡尔登看跳舞。顾明道的小说写交往中的年轻男女去卡尔登,进跳舞场需要先买票,他们喝冰水,吃大菜,音乐响起后大家就纷纷入场。更有趣的是跳累了稍事休息之后他们还去了大东茶室,坐到半夜才回家。这是指永安公司楼上的广东餐厅,当然是去宵夜的。即使是小说,也可以看出这一时期卡尔登最大的吸引力渐渐从西菜转向了设备精美的跳舞场。

1925年,中华百合影片公司拍摄了电影《透明的上海》,其中就有卡尔登跳舞场的实景镜头。这是当年备受关注的一件事。美国万国新闻社的新闻纪录片《上海之夜》也出现了礼查饭店和卡尔登舞场的夜间情景,后者就直接取自《透明的上海》。1927年初,盛宣怀的孙女盛佩玉和表弟邵洵美结婚,西式的婚礼仪式选在卡尔登跳舞厅举行。这当然是看中了这个地方的豪华与时髦。

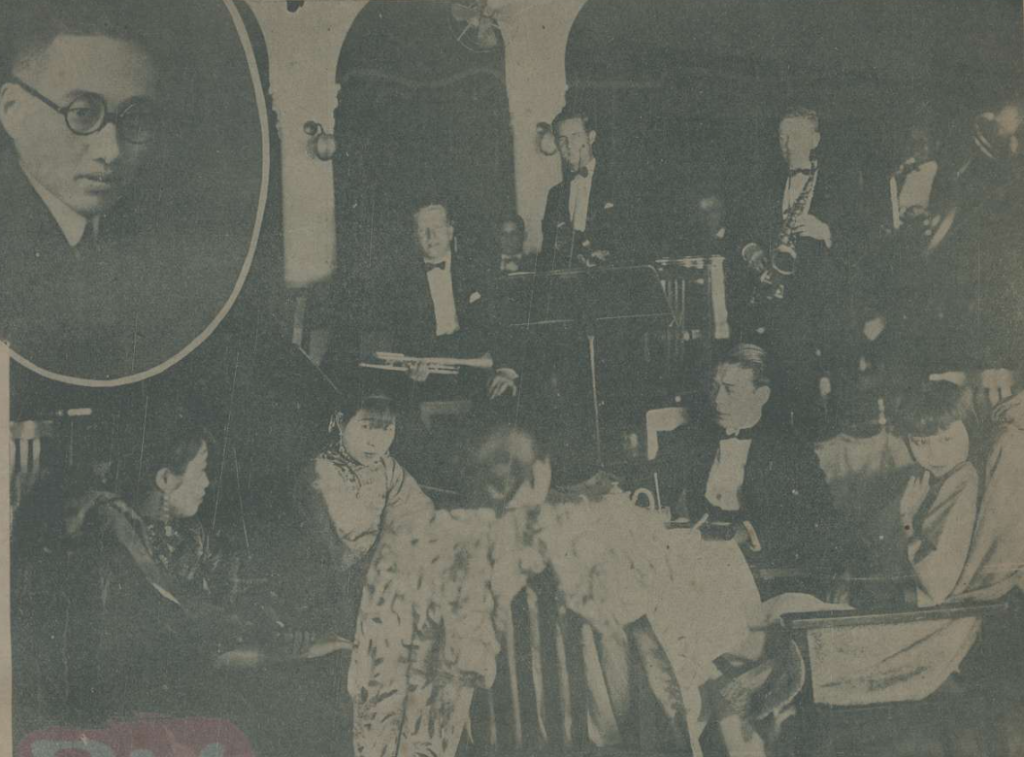

《“透明的上海”之一幕》,《图画时报》第278期,1925 年(左上为导演陆洁,场景为当时卡尔登舞场的实景,右1右2即饰女主角的黎明晖与饰男主角的王元龙)

起初卡尔登舞场是卖票的,等到跳舞风行之后,大量舞场出现,卡尔登也就取消了门票。卡尔登舞场的精美与大华不相上下,加上礼查和派利,这四家是当时最高级的舞场。只是派利僻处法租界,和礼查一样华人顾客不多,卡尔登和大华才是上海人最认可的热闹场所,最流行的则是狐步舞与华尔兹。和其他舞场不同,卡尔登和大华一样不设舞女,以交际舞为主,是为男女顾客共同光顾设置的。但是二十年代后期上海的男女交际并没有那么普遍,会跳舞又愿意涉足舞场的年轻女子更少,所以卡尔登和大华的生意就远不如其余那些有舞女伴舞的舞厅。

虽然卡尔登舞场名声响亮,不过总体的营业大概并不理想,迁址重建时又花费巨大。1925年9月,汇通洋行在卡尔登饭店的年度会议上指出公司盈利令人失望,此前赖道已经离职,汇通任命了新的饭店和舞场经理(按:后者就是后来麦瑞的老板奥桑),不过在大家的各种努力下仍然不见起色。1928年夏天,卡尔登终于将气派的跳舞场出租给一家中美合资的影院,每月租金6000元。三年后影院停业,在原址拆旧建新,1933年重新营业,就是上海最好的电影院大光明。出租舞场时汇通保留了原先的大餐间,计划重新装修后再度开业,不过这个计划没有实现。1928年以后静安寺路50号的新卡尔登就此消失。

作为西餐厅的卡尔登真正的巅峰时期大概还是在宁波路的那十年间,它将自己打造成为食客心目中最好的西餐厅。1923年以后的卡尔登虽然仍旧保持了西餐的水准,但最吸引顾客的地方渐渐变成了卡巴莱表演以及豪华的跳舞场。卡尔登在经营上的不少重要举措和变化一直应和时代,无论是最初取消“华商特座”还是后来以跳舞场为招揽,都可以说得风气之先,但依然无法改变亏损的局面,最终黯然落幕。顺便说一句,抗战以前的上海走奢华路线的饭店很少能维持经营下去。

1927年,离开新卡尔登的赖道带着部分旧人,在宁波路旧址开设了立道饭店 Ladow's Tavern,规模比较小,不过回到了从前的经营方式,供应“欧美大菜”和中菜点心,也设有舞场,生意很快就上了轨道,并且被称为上海最好的卡巴莱之一。1928年11月,68岁的赖道突然病逝,饭店由他的妻子接办,不久后交给长子(和父亲同名)继续经营下去。三十年代的旅沪美加大学生年会、金陵女大同学会也经常选在立道举行。在当时的中外顾客看来,立道饭店就是“老卡尔登”,不但菜式接近,服务和规则也大多沿袭卡尔登的旧俗。立道一直开到1935年中,之后结束营业,店址改为大陆舞厅。