799.SU黑料吃瓜网入口:小荡货夹得我好紧好爽-跑过象山:当城市竞逐马拉松时,是在追逐什么?

【编者按】

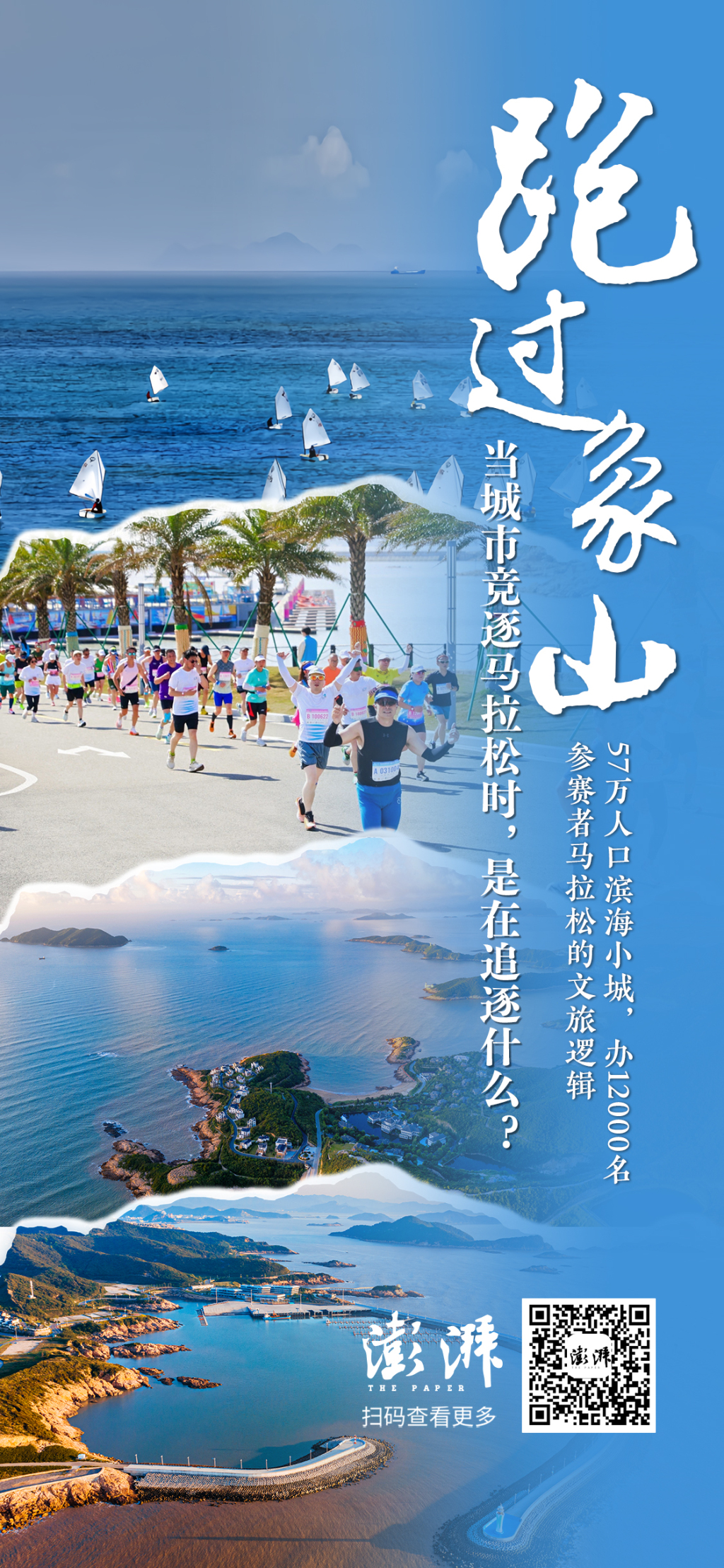

在跑过杭州、无锡马拉松后,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者这次来到宁波象山马拉松。起初我们是有些犹豫的,因为象山马拉松历史不长、规模不算大、知名度也比不过大赛。但抵不住好奇:一是好奇这场在海边举办的马拉松赛道有多美;二是好奇一座50余万人口县城为什么要选择举全县之力办一场1.2万人参赛的马拉松。

于是我们在象山,寻找这场马拉松的独特个性,也在个性中寻求共性。

象山马拉松开跑 本文图片除特别标注外,均由象山县文化和广电旅游体育局提供

4月13日清晨7时30分,北纬30°的海雾尚未散尽,1.2万名跑者从象山人民广场出发,沿着蜿蜒的“海浪型赛道”奔向海岸线。

这是宁波象山第二次举办马拉松赛事,也是这座滨海小城又一次以体育之名叩击城市发展的命题。

当“马拉松热”席卷中国——从一线城市到县城,每年超过600场的赛事,让这项运动逐渐褪去新鲜感——象山的探索显得尤为珍贵:它没有北上广的财力,也没有无锡、武汉的办赛经验,却在短短两年间,将一场县级马拉松打造成“体育+文旅”的标杆。

数据显示,2025年象山马拉松赛事吸引的县外参赛者占比70%,省外参赛者占比达30%,外地选手人均停留时间2.5天,直接带动文旅消费超5200万元。

在这场运动狂欢背后,一个更深层的追问浮现:当城市竞逐马拉松赛道时,究竟在追逐什么?或许象山的答案,正藏在翻涌的浪涛与奔跑的脚步之间。

正视短板:县级马拉松的突围逻辑

“举办马拉松,是我们的‘手段’,不是目的。 一个城市要做什么事,不能因为别的地方都在做,所以跟风。而是要想清楚自己为什么要做?能不能做?”象山县文化和广电旅游体育局党组书记吴雅敏坦诚地告诉澎湃新闻。

2024年首届象山马拉松后,象山做了一次复盘,算了三笔账。

一笔经济账:首届马拉松投入经费300万元,带来的经济效益累计超过6000万元(含直接带动和二销),投入产出比1:20;

一笔社会账:赛事提高了百姓参与度和归属感,也对城市活动组织能力进行了一次试炼;

一笔文旅宣传账:在国内大大小小马拉松赛事的背景下,想要一举破圈是难的,但论多多少少提高城市知名度,无疑是有效的。

2025象山马拉松

象山是尝到过赛事承办的“甜头”的。2023年杭州亚运会帆船赛事落地象山亚帆中心,不仅留下了国际级场馆,更重塑了这座渔港新城的认知。赛事期间,象山酒店入住率峰值达95%,餐饮消费环比增长40%。这场“国际考试”让象山意识到:体育赛事不是城市营销的终点,而是激活全域资源的起点。

亚运会结束后的2个月内,象山就连续举办8场国家级体育赛事,几乎都围绕着海洋运动。今年以来承办省级以上海洋赛事活动8项,累计吸引选手游客3.5万余人,带动消费4000万元以上。通过赛事给城市带来的知名度和经济促动肉眼可见——毗邻宁波半边山沙滩排球中心的新鹤村,因杭州亚运会沙滩排球项目的举办,一跃成为网红滨海旅居地,每逢节假日,村庄里的民宿一房难求,为村民带来了实实在在的收入。

从相对小众的海洋赛事到马拉松,好处是覆盖人群更广泛、更全民,而57万人口的县城在短时间内涌入1.2万名参赛者的困境也显而易见:城市能级有限、专业运营能力薄弱、经验积累不足。

“象山城市基础设施、承载能力有欠缺,但象山有很大的优势,那就是海洋,象山马拉松有北纬30°最美海浪型赛道。俗话说‘一白遮三丑’,我们用优点去‘覆盖’缺点,达到一种平衡。”吴雅敏表示。

参赛者跑过滨海赛道

象山还选择以“长尾效应”破局。2025年赛事预算中,有很大一部分用于文旅联动项目。

这种“舍近求远”的投入逻辑,源于对马拉松本质的洞察——它不仅是竞技场,更是城市与人的深度对话。正如世界田联路跑办公室主任庞兹此前接受新华社采访时所言:“一定要用长远的眼光去看待马拉松比赛的影响,马拉松比赛带动经济的作用,未必体现在比赛举办的那一周或者一个月,甚至未必在比赛的当年。”

突出长板:海洋禀赋的极致表达

42.195公里的“北纬30°最美海浪型赛道”,是象山献给跑者的地理诗篇。

象山马拉松赛道 澎湃新闻记者 陆玫 图

赛道沿北纬30°黄金海岸线起伏,串联亚帆中心的白帆、松兰山的礁石、白沙湾的银沙,形成“三步一景”的视觉叙事。参赛者沿着象山滨海赛道,一路跑过象山数个核心海滩,尽情领略海洋、沙滩等自然风光,每个转弯都能邂逅“山入海怀”的视觉震撼。

“经过反复推敲、试跑,在去年基础上做了调整,用赛道将象山最核心的海岸线和新老城区串联起来,把象山最想展示的部分拿出来。”参与赛道设计的象山县长跑协会会长王国俊告诉澎湃新闻。

不仅赛道,象山对这场马拉松的雕琢,体现在方方面面。

象山马拉松工作专班 澎湃新闻记者 陆玫 图

在松兰山游客服务中心,由38个政府部门、相关单位、街道抽调人手组成的“象山马拉松工作专班”已经集中办公一个多月。从设计物料怎么排版、接驳路线怎么设定、天气预案怎么做、赛道封路怎么减少对市民影响、志愿者怎么协调组织……一个个细碎的问题,都在这里“掰开、揉碎”,再一一作出解决方案。

“政府调动了所有涉及部门,和我们一起齐心协力做好这件事。”2025象山马拉松运营单位负责人虞增说。

在做好基础保障的同时,象山把文旅“心机”藏进了赛事。赛事IP“酷鸥”的原型,是栖息于象山的全球极度濒危物种中华凤头燕鸥;完赛奖牌设计成海洋香薰挂件,外框以“如意纹”勾勒海浪,内嵌扩香石持续释放海洋香调;参赛服选用蓝白色调,象征海天之间,既美观又舒适;现场的海洋环保舞台剧、“四海龙王”和“虾兵蟹将”NPC助跑;连完赛补给,都是用800条新鲜黄鱼熬制的特色黄鱼汤——这些浸润海洋文化的文旅表达,让象山马拉松未跑先火,频频出圈。

城市共振:马拉松的文旅辩证法

象山从不讳言,马拉松是“手段”,赋能文旅才是“目的”。

在象山的逻辑里,要构建起“马拉松+”的超级场景:跑者用脚步丈量海岸线的同时,也在消费场景中参与着城市叙事。这里的奔跑,不仅是速度的较量,更是与海洋的对话、与文化的邂逅。

澎湃新闻从象山县文化和广电旅游体育局获得数据显示,周日是比赛日,有超过67%的外地参赛者提前在周五抵达象山,先行领略山海。文旅部门“讨巧”地为参赛者准备的包含免费门票、特殊折扣、住宿优惠在内的文旅礼包,也适时发挥作用,一整个周末,全县景区接待量激增35%。

参赛者用脚步丈量海岸线

“平时周末入住率在40%~50%,马拉松期间,酒店212间客房全部满房,而且很多是周五周六连住。”象山海洋酒店总经理蒋良欢表示。

“原本只为刷新PB而来,却被山海绊住了脚步”,成了众多象山马拉松参赛者的心声。

4月10日,距离开跑还有3天,澎湃新闻在赛事领物现场遇到来自山东东营的跑友侯先生。“退休2年里,春秋季我每个月都会到一个城市跑马。别的城市几乎是两天打来回,但象山适合慢慢体验,特意提前几天就来,预订了海边民宿,和妻子一起趁机度假。”他说。

深谙自身优势的象山文旅,在今年打出“跑马即度假”概念,而且把时间跨度拉长。

“配合马拉松推出的文旅礼包优惠,都展示出我们最大诚意,使用期限不局限于赛事期间,是一整年都可以用,为的就是通过马拉松构建‘停留-体验-复购’的闭环。”象山县文化和广电旅游体育局副局长卢璐表示。

象山海边的礁石咖啡馆

“跑马即度假”的概念,与象山文旅近年来从整体转型相契合。如今的象山,正逐步从“滨海观光旅游目的地”向“滨海度假生活美好目的地”转型升级。象山旅游产品组合度高、业态丰富,正逐渐形成滨海旅居、东海品鲜、海洋运动、渔乡海韵、影视休闲、乡村旅游等滨海度假旅游产品体系,可以说是小而全、小而美的滨海度假旅游目的地,连续6年入列全国县域旅游综合实力百强县前十。 而这也暗合了中国旅游市场的深层变迁。当传统观光游遭遇“打卡疲劳”,度假经济正成为文旅产业的新引擎。

当跑者们跑过终点结束计时,由追求“快”,转为寻求“慢”,可以去中国海影城体验“海上民国”的穿越感,到饭桶山草原与低头吃草的绵羊共享一片山海暮色,或是钻进石浦古城的青石板巷,抑或在沙滩边民宿偷得浮生半日闲……如同人生如海的隐喻,有时需要全力奔涌,有时亦可驻足听风。

这座曾以渔港闻名的小城,如今在体育经济浪潮中找到了新的航向:用马拉松的节拍激活全域文旅资源,让每一次踏浪前行都成为城市价值的再发现。

写在最后:

象山的故事,恰如它的海浪型赛道——没有笔直的捷径,却在每一次起伏中,让奔跑者与城市共同完成一场双向奔赴,前者用脚步丈量风景,后者以风景重塑价值。

当更多城市还在追问“为什么要办马拉松”时,这里的海风已给出答案:我们奔跑,不是为了追赶潮流,而是为了确认自己独一无二的坐标。

海报设计 熊玉帆