中国黑网:溏心次元官网-人类学家的下午茶|安宁疗护:将死亡的“神圣性”重新带回医学领域

现代人对生命意义的追问,集中展现在对死亡的态度上。在人类学家看来,死亡是一次意义系统的重新整合,而不只是一个呼吸的停止。

本期《人类学家的下午茶》的嘉宾是中山大学社会学与人类学学院教授,中山医学院、中山大学附属第七医院双聘教授程瑜。程瑜教授是中国医学人类学的先行者,他谈到“尊严死”相关舆论事件是人们对当下过度医疗的反思和抗争;安宁疗护工作者看到了生命末期者来自“身心社灵”的整体性痛苦;“有尊严地死去”是基本的人权,提出“普惠性安宁疗护模式”的政策倡导,等等。

本期节目还梳理了安宁疗护的起源、理念、操作方式和在中国各地的本土化实践。程瑜指出了社工的重要性,以及生死教育的基础性作用。阿夏桑用身边人的案例说明了安宁疗护目前的稀缺性和亟待满足的社会需求,郁弘芳认为安宁疗护的重要意义在于重新将生命的神圣性带回医学领域。澎湃新闻经授权合作刊发文字内容。

“尊严死”背后的过度医疗问题

郁弘芳:2024年初,我们跟宛平南路600号的姚灏医生聊了人类学视角下的精神医学。2025年开头,我们将继续生命、疾病与死亡的话题。程瑜老师是一位特别的“人类学者”。他的田野工作地在深圳医院里,而他的田野对象是临终的人。他既是一名人类学者,也是一名在医学人文领域进行跨学科探索的安宁疗护的推动者。

程瑜:非常高兴有机会借下午茶的节目一起来谈生论死。我这几年专注于安宁疗护事业,发现制约我国安宁疗护发展的一个重要因素,是目前大家对于生命文化的认知缺失、对于死亡观念的忌讳。所以,我今天来参加这个节目,希望能传递安宁疗护和有尊重地离世的概念。

郁弘芳:2024年,“尊严死”相关事件引发了后疫情时代现象级的讨论。香港的立法会甚至出台了《维持生命治疗的预作决定条例草案》,支持港人自主选择有尊严的死亡方式。您觉得为什么在当下,死亡、安乐死等话题会变得如此炙热?

程瑜:我感觉有几个原因,第一个原因是后现代社会个体对生命、对自我的一种追求和重视有关。大家对于个人权利特别强调。过去,我们的死亡方式往往不是个体自愿的选择,而是在社会系统的裹挟下,包括当代医疗体系、医疗观念的裹挟下,被动地去等待着死亡。但随着人的自我意识增强,人们更愿意自己去选择一个有尊严的过世的方式。这跟当前的后现代思潮是有关系的。

另外一个原因是人们对生命长度片面追求的反思。在医疗场域里,我们过往是基于“救死扶伤”的理念。但所有的情况都要进行抢救,实际上会给人带来一些新的痛苦。于是,人们对过度医疗化产生了一种反思,或者说,是一种抗争。

郁弘芳:程瑜老师曾经是我学年论文的导师,也带过我做田野。他的经历与一般学者不同,他先工作了几年再去读博和教书,所以上课时会加入社会实战经验。另外有一点我很欣赏,是他身上有一种自由的精神。

程瑜:2000年,我开始在中山大学读人类学的博士,国内算是比较早的。在全国的人类学界,我觉得我是比较勇敢的,不断地在转变自己的身份。最早我是做三峡研究的,后来又从艾滋病防控研究转入安宁疗护的事业。

我是怎么进入安宁疗护的呢?2004年,我在耶鲁大学公共卫生学院做博后,当时他们有一个中心叫做“艾滋病跨学科研究中心”。这个中心有26个科学家,其中有13个是医学人类学家。这突然给我打开了一个新的视野:哦,原来人类学还可以做这样有趣的事情。在当时的中国,医学人类学还是比较新的概念。2005年,我从耶鲁回来就开始从事医学人类学的研究。我主要从事的是艾滋病防控的研究,当时国内也有很多人类学家做艾滋病防控的研究。

2015年,我去哈佛大学做“哈佛燕京合作研究学者”,合作的老师叫Arthur Kleinman(阿瑟·克莱曼,也译作凯博文)。他在全世界的医学人文界和人类学界都是鼎鼎有名的。他在哈佛大学做过三个系的系主任:哈佛大学人类学系的系主任、哈佛医学院精神病学系的系主任和哈佛医学院社会医学与全球健康系的系主任。

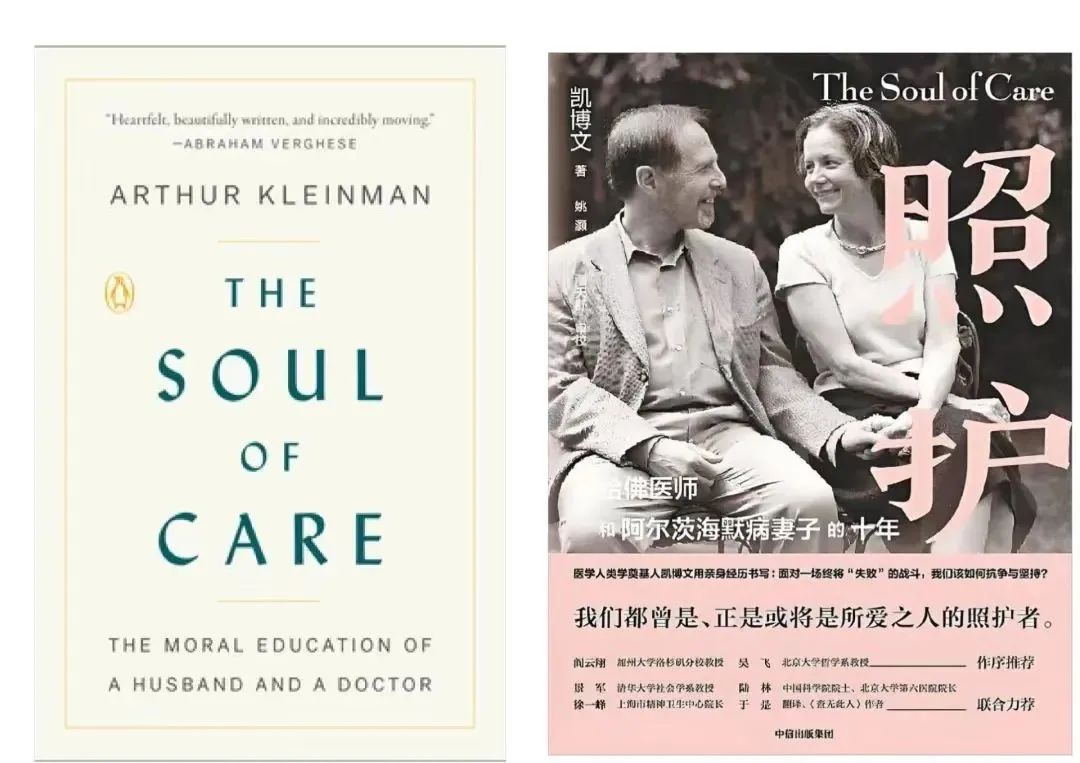

当时,他正写完一本书,英文名叫The Soul of Care: The Moral Education of a Husband and a Doctor,这本书由姚灏翻译成中文,就叫《照护》。他在书里重点讲了他跟他太太相濡以沫40年的婚姻生活,但是他太太生命的最后十年罹患了阿尔兹海默症,他照顾他太太的生命最后十年的过程。

The Soul of Care 原版(左)+中文版《照护》(右)。注:凯博文是新中国成立后第一个在中国大陆做人类学和精神病学研究的西方人,并将“抑郁症”的概念引入中国。凯博文的妻子琼是一名汉学家。琼为凯博文推开了认识中国的大门,1980年代在湖南的田野调查帮助凯博文找到了职业方向和个人生活道路,让他了解文化是如何与情感、精神疾病以及人类苦痛相互关联。本书是凯博文在写作《疾痛的故事》( Illness Narratives)和《道德的重量》( What Really Matters)之后,又一本以学界外广大读者为对象的医学人文作品。

他谈到,我们的医学虽然进步很快,但是往往面临着医疗过度化。表现在无论什么情况,我们都要把病人拉到医院重症监护室(ICU)里去进行抢救,往往给患者带来了一些很深的痛苦。因为现代医学的局限性,有些病不仅治疗不好,过度的治疗还给患者带来新的痛苦。

而且就算能治好,有些生命就像四季轮回一样,一定会走到终点。所以凯博文教授开始反思医学的本质是什么。他说:“通过我照顾我太太的经历,我终于发现,医学的本质是照护。”甚至,这种照护早就已经超出了“医学”的范畴,而是一个“人学”的范畴。

Arthur很多的观念给我很多启示,让我觉得去研究照护是很有必要。2016年回国之后,我就开始跟中山大学护理学院合作,因缘际会慢慢地进入到安宁疗护的领域。

《照护人类学理论与方法》,北京大学医学出版社,2024年

人类学家特别喜欢去反思,我们有反思性。我发现安定疗护和其他的医疗行为完全不一样。它是一个理念上的颠覆。其他的医疗行为,不管是内科、外科,各种手术,它的根本目标就是强调挽救生命。但是安利疗护不是,安宁疗护的理念是在生命的终点不可避免要来临的时候,我们更重要的是去关注临终患者的生命质量和他的尊严,用当前主流媒体经常用的一句话说叫“敬佑生命”。

“敬佑生命”的提法比过去的“救死扶伤”要好。为什么呢?佑就是保佑,是抢救,但是另外一个方面,我们还要敬重生命,尊重生命的价值。这是一个理念上的颠覆,所以我义无反顾地投入到安宁疗护中。

中国医学人文的BIG PICTURE

郁弘芳:我看到一篇文章提到,凯博文来中大跟程老师对谈的时候,他最热切地想跟程老师对谈的内容是关于big picture。凯博文说的big picture指什么?

程瑜:哈佛燕京合作研究学者项目的独特之处,是让国内的学者去跟哈佛的教授们进行合作。我去跟Arthur Kleinman聊的时候,我是他的学生辈,所以我们把姿态放得很低:我想要跟他学习这个,学习那个。凯博文当时就说了一句:你已经做到教授了,你不应该再考虑学习什么问题,你应该是想到为这个社会、为这个学科做点什么事情。所以他说了一句,let's talk about a big picture,我们要聊一些大的规划。

因为当时中国的医学教育面临一个很重大的问题,是过分地重视生物医学的教育,护理学也是一样,你翻开课本,都是内科、外科、生理、生化。真正的和人文有关的教育是非常少的,尤其是在医学领域,所以他当时建议我回来以后可以做一些医学人文教育的事情。

从左至右:周大鸣教授、凯博文教授和程瑜教授

回国后,我做的第一个事,是在中山大学中山医学院办了“医学人文教研室”,那也是中大医学教育领域的第一个人文教研室。2019年,我又在中山大学第七附属医院办了一个临床医学人文教研室。这样,我们不仅在医学院教医学生,还能到医院去,让临床的同志们也能够得到医学人文教育熏陶。这个医学人文教研室后来被教育部医学人文素质教育本科教学指导委员会主任翟海魂教授称为“国内第一个办在医院的医学人文教研室”。

2019年,我到中山七院做兼职教授,按照规定我每年要在医院上两个月的班。在医院上班的过程中,我就发现人类学在医院的作用太大了,太重要了。我经常说,医院是人类学学生做田野最好的地方。为什么呢?因为你在医院不仅可以看到人性中间最真善美的东西,你也可以看到人世间最假丑恶的东西。

在医院,更多的时候当然还是面对着患者苦痛。这种苦痛不仅来自身体,很多时候也来自心理,来自他跟家庭之间的关系,来自社会给他的压力。在这一个过程中间,我的很多思路都在发生变化。

刚才弘芳说我是比较自由的一个人。确实,我的想法还是比较自由的。我到了临床之后,我发现人类学能够给临床的同志提供一些借鉴的时候,我就特别高兴。虽然我跟医院签的合同是每年工作两个月,但实际上我在医院花的时间,远远超过我在大学教书的时间。为什么呢?因为我觉得在医院的具体工作中能够帮助到别人。

还有一个big picture,2017年,我办了第一届“亚洲医学人文菁英训练营”。我们把全国的医学人文青年老师或者高年级的博士生召集起来,跟全世界最顶级的医学人文专家面对面地进行交流,扩大年轻人的学术网络。第一届“亚洲医学人文菁英训练营”,凯博文教授就带着三位哈佛大学的教授,还有我们人类学界有名的景军教授、阎云翔教授等多位专家到深圳与医学人文青年学者进行面对面的交流。

实际上那个训练营困难很大,要筹措不少经费,我们的正式学员不要学费,另外还提供食宿。为什么这样做呢?说实话,搞医学人文的年轻人都是比较清贫的,没有那么多的经费,我认为应该帮助他们拓展自己的视野。而且我个人的成长也是前辈们无私地提携,所以我愿意做这件事。到今天这个训练营已经办了八届,全国超过600位青年医学人文学者到这个训练营里学习过。

还有一个big picture,全世界比较有名的几本医学人文杂志基本上都是西方人办的。但人文是跟文化有紧密的联系,我觉得应该有一本杂志能体现我们东方的文化。所以2022年我办了亚洲范围内第一本的医学人文的综合类英文杂志:Asian Journal of Medical Humanities《亚洲医学人文杂志》。这个杂志的目标是在全世界医学人文界发出中国声音,贡献东方智慧。

2022年11月19日,由中山大学附属第七医院创办的英文学术期刊《亚洲医学人文杂志》( The Asian Journal of Medical Humanities)正式上线。

阿夏桑:2024年6月份我回复旦,参加了“照护之光”的人类学暑期班。当时凯博文也从美国过来。他那本《照护》的书里有一句话对我印象特别深刻,他说“我们每个人都是被照护人,也终将会变成一个照护者。”这一点,我觉得自己在自己的家庭生活中还是感受比较强烈的。

人类学对死亡的多元文化理解

郁弘芳:二十年前我读人类学的时候,大家经常会探讨一个问题:人类学有什么用?应用人类学的生存空间有多大?我相信程老师在“人类学有什么用”这件事情上,给出了他的做法。另外我思考的问题是,人类学对普通人来说,它的价值在什么地方?我认为很重要的一点,是人类学对生死的认知。

程老师刚才也提到,死亡这个问题,它一定是在一个文化背景下的,它不能泛泛而谈。任何一个不同民族,不同宗教的人,他对死亡的想法可能是截然不同的。如果把人放在一个无差别的现代医疗之下,我们其实就漠视了他的文化背景,漠视了他的宗教信仰,也漠视了他的家庭关系、伦理关系。

所有的人都像一个没有灵魂的、没有文化属性的生物体一样被对待,这样的方式,肯定是不符合人本质的存在的。所以我也想跟程老师进一步探讨,人类学家认为安宁疗护的本质是什么?安宁疗护是怎么理解生死的?

程瑜:我首先特别同意弘芳刚才说的。西方现代医学认为,人就是由各种器官、组织、细胞组成的。但在中医看来,人是精气神构成的。如果从社会学的眼光来看,不管是卡尔·马克思还是亚里士多德,他们都认为人的根本属性往往是社会性,而不是动物性。

是社会属性把我变成了特定符号的“我”。我叫程瑜,那意味着我是某某的儿子、某某的父亲、某某的孙子、某某的老师,这样的社会属性把我塑造成程瑜这个符号。社会身份塑造了我们,而不是生理的不同。人与人之间,生理可能有不同,但没有大的不同。死亡的问题也是一样,生物医学总是把死亡当成生理性的终结,无论心肺死亡还是脑死亡,都是通过生物指标衡量一个人是不是死了。但在人类社会,死亡都不是简单地意味着生理指标的终结,有一种死亡是社会性的死亡。

有一个好莱坞的电影《寻梦环游记》,是根据墨西哥的亡灵节去改编的。在墨西哥人的文化里,一个人过世了只不过到另外一个世界去生活。他在亡灵节这一天,还会浓妆艳抹、打扮得漂漂亮亮的、载歌载舞地回来跟我们团聚。那么墨西哥人认为真正的死亡是什么呢?当生活在这个世界上的人,再没有一个人记得他的时候,那才算是真正的死亡。

《寻梦环游记》剧照

中国的文化里也有对死亡的文化隐喻。孟子说“舍生取义”,义比死亡更重要。庄子的妻子过世了,他鼓盆而歌。我专门写过一篇文章讲死亡的文化意涵。如果死亡只从一个生理的指标上去解释,那么让他尽量的延长。但如果死亡从一个“社会性的死亡”来理解,多活一天未必就是“好好的活一天”。这大概是我对死亡和人的理解。

郁弘芳:前几年我在莆田做调研,莆田的道教文化特别兴盛。在那边我受到了一种熏陶,感到我自己都不怕死了。为什么?因为在他们的理解里,有时候重视人死后的状态,甚至超过人活时的状态。他们觉得祖先或者神灵,那个不以肉身的形式存在的存在,或许是有更大的能量。如果用这样的眼光去看,你就不会畏惧。而是会想,我们如何在活着的时候为死后的世界做更多的铺垫。那么,你就不会认为死亡是一个结束,也不会因为当下这一世的结束那么恋恋不舍。因为这很可能只是漫长形态当中的一种转换而已。死亡是一个过渡,他会去到另外一个状态。不管这样的理解正确与否,但从效果上说,确实给活的人更大的勇气去面对当下的“生”,也能去接受未来的“死”。

程瑜:没错,道教所谓的叫羽化登仙,我只不过把我人世间的躯壳丢在这里,我的灵魂早已羽化登仙。实际上在不同的宗教里头,都有对死亡特别的认知。佛教说往西方极乐世界去了。基督教是上了天堂了。宗教人士会回答你,死亡不仅只是一个生物的生物体的灭绝,实际上我们还有很多东西在延续的。而且在我们这一世是和未来世是有联系的。

庄子说,生也死之徒,死也生之始,孰知其纪,就是说生死之间是不断循环的,我们根本都不知道哪个地方开始。你觉得是这一次我们是死亡了,可能对下一世来说是刚刚开始。

我们做安宁疗护,我们要正确地认识死亡,一定是要把它和文化、和精神联系在一起,过去我们叫灵性。现在国家卫健委的文件说,我们要跟患者提供“身体、心理、社会、精神方面的完全关怀”。所以安宁疗护是一个不同以往的概念,我们不仅仅是要管到身体,还要管到他的心理,管到他的社会,管到他的精神、灵性方面。

郁弘芳:如果一个临死之人他没有信仰,他就认为生命终结,一切就结束了。那对这样的人,我们如何去做安宁疗护呢?

程瑜:这样的人他就往往就不会选择安宁疗护。你刚才说的情况,就是现在主流的人群对死亡的考虑,他觉得那我为什么要灭绝呢?我能够多活一天就多活一天呗,倾家荡产我也要活着。因为我们对来世没有认识。人最大的恐惧来自于对未知的不确定。我不知道未来我在哪里,当然就觉得很恐惧了。那我为什么要死呢?就是我们中国人经常说的“好死不如赖活”。

安宁疗护:从南丁格尔时代向桑德斯时代的转变

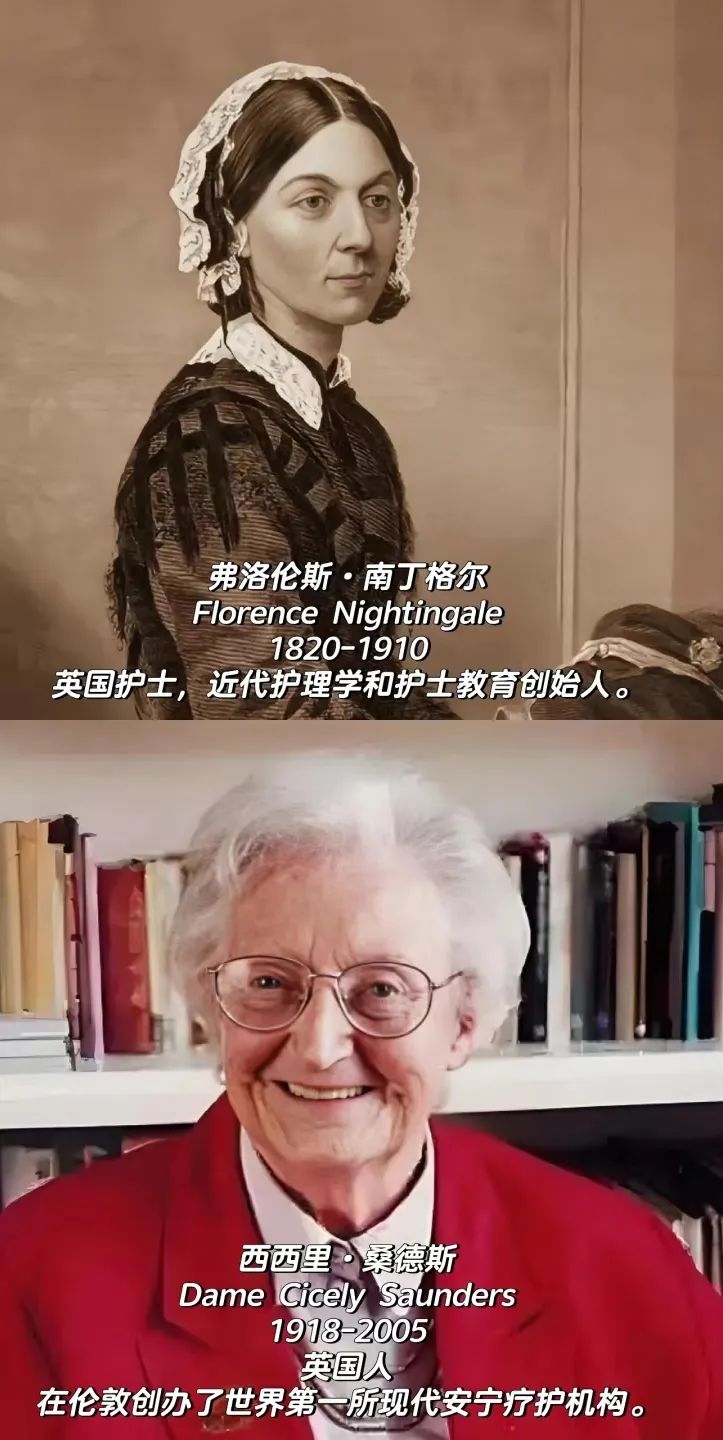

郁弘芳:在医疗历史中有一位很著名的人物叫南丁格尔。翻阅安宁疗护历史的时候,我发现有一个人的名字叫西西里·桑德斯。有一些学者提出来说,我们现在正在进入一个“桑德斯的时代”,在告别“南丁格尔的时代”。程老师帮我们解释一下这个说法。

程瑜:南丁格尔是现代护理学的创始人。她之前人们对护理不是很重视,很多时候把护理当作医学的附庸。但是从南丁格尔开始,护理变成了一门真正的科学。人们在进行医学治疗的同时,还会去对人康复的过程特别地进行照顾。到今天,我们还有国际南丁格尔奖章,是全世界护理同志的最高荣誉。这是南丁格尔的时代。

西西里·桑德斯她本身也是个护士。她在照顾病人的过程中,特别是她照顾到一个犹太人的时候,这个犹太人是肿瘤终末期的一个患者。桑德斯目睹了这个患者在死亡之前经历了各种苦痛之后,她突然地认识到:人的苦痛,不仅仅只有生理的苦痛,还有心理的,以及整个社会带来的痛苦。我们社会学、人类学说的这种Social Suffering,就是社会苦痛在里头。这些都是一个人在临终期会面临的,她把它称之为“整体性的痛苦”。

因为她不是社会学家,没有Social Suffering的概念,但是她称之为“整体性的痛苦”,实际上就包含着社会苦痛 ,还有心理苦痛,还有身体苦痛。她觉得我们当前的这种护理。不是应该仅仅是对身体的护理,而是应该把它拓展到对身体、心理、社会还有灵性方面的完全照顾。她把这种生命终末期的整体性照护称之为安宁医疗。这就是从南丁格尔往西西里桑德斯的变迁。

西西里·桑德斯有一句非常有名的话,她说:“我们必须不仅要重视生命的长度,而且要更关注生命的质量”。我觉得这一块,她实际上是对现代医学制度的一种突破,也可以说是一种颠覆。这是一种对生命认知思想上的巨大的进步。

郁弘芳:安宁疗护的这种整体性痛苦的理论,我感觉跟人类学的整体性理论很相似。人类学就是认为文化是一个整体,人是在社会的网络之中的。是不是就是说桑德斯的这个理念其实跟人类学的理念,它的底层逻辑是非常契合的?

程瑜:它们是高度的契合,人类学讲的几个重要的观念在安宁疗护中得到了充分的体现。这也是为什么我作为一名人类学的研究者到医院去做安宁疗护的一个原因。因为我发现人类学的很多理念和具体的方法,能够在安利疗护中发挥至关重要的作用。

除了安宁疗护“整体性的痛苦”跟人类学的整体观是联系在一起的,还有人类学说的文化多样化、文化相对观,和安宁疗护讲的要减少危害也是联系在一起的。我们会走到生命的终点,但是我们不是只有一种方法让人们去面对死亡。我们可以有对生命质量的尊重的多样性,让患者能够选择更好的方式,让他舒适、安宁、有尊严地过世。

另外,人类学非常注重微观的研究、对生命意义的追寻。现代医学最大的问题就是把死亡完全看成一种生物性的死亡,但是人类学看到的死亡,还包含“社会性的死亡”在里面,人类学家眼里的死亡有着非常强烈的社会意涵。

安宁疗护将神圣性重新带回医学领域

郁弘芳:我听了一期刘谦老师的播客,讲安宁疗护,她讲到一句话,我觉得很有感受,她说死亡是一次意义系统的重新整合。将生命中破碎的意义重新整合起来。我觉得这是非常人类学的一个提法。

程瑜:刘谦老师她本身就是人类学家,所以她讲这个话一点都不意外。我们这些搞人类学有最重要的认知:从其根本意义上讲,我们每个人之所以变成一个自我独特的人,是因为我们的社会关系,把我们凝结成为这样一个整体,而不只是生物体,生物体只是一个载具。

死亡也是一样。我们老家有一句话“老子不死儿不乖”。就是说父亲在的时候,并没有把儿子当成一个完整意义上的家庭的顶梁柱。但是如果父亲过世了,这个孩子就自然而然地长大了。不是你自己觉得长大,也不是生理的长大,而是你周围的社会的人,觉得你应该是家里的顶梁柱,你是完全意义上的这个家庭的责任人了。刘谦老师的意思也是如此,死亡实际上是一种整体性的、社会意义的重新的整合。

郁弘芳:程瑜老师说“老子不死儿子乖”,我想到一句话,就是如果你的父母还在,你跟死亡之间就隔着一层纱。如果父母离开的话,每一个个体都开始直面死亡。

您提到其实死亡有社会性的属性,我在了解安宁疗护的过程中,听到一位老师讲到,其实死亡它是具有一种神圣性的,而安宁疗护重新把人的死亡的神圣性带回到了人类社会。这一点我蛮有共鸣的。

程瑜:1967年,西西里桑德斯女士开始在英国创办第一个安宁疗护护理院,它本身的名字hospice care就是一个带有宗教性的理念。Hospice就是一个朝圣者的避难所,因为朝圣要走很远,到某一个地方都要有一个临时的住所、庇护的地方,hospice care的概念,实际上是在人在临终的过程,让你重新认识到你的重要性。西西里有句话,对于安宁疗护的从业者,包括对于每一个人要选择进安宁疗护的人来说,都是有着很强的一种寓意的。她对所有安宁疗护的病人说:“你重要,因为你就是你。你重要,即使在生命的最后一刻。”

也就是说,安宁疗护是要我们在生命的最后一刻,把你的生命的意义凸显出来,要尊重你,要让你存在的意义得到尊重。所以说,安宁疗护实际上跟我们后现代对个体权利的这种尊重与强调是联系在一起的。它本身就为生命的临终赋予了很多神圣的意义。而不是像我们生物医学上的生物的死亡那样,仅仅是所有器官的衰竭,呼吸的停止,心跳的停止,把它完全物化成一个机体的某一个功能的终结。

郁弘芳:所以安宁疗护其实是把这种神圣性重新带回到医学领域。我听到那句话,你只要存在,你就是值得是被尊重的。每一个人,他只要存在,他就值得被尊重。

去年引起舆论关注的“尊严死”相关事件中的主人公,比如著名作家琼瑶等等,他们还没有到临终的状态,但是他们认为自己将会面临医疗的很多折磨,从而拒绝继续生命。

程瑜:什么叫临终,现在是有争议的。但做安宁疗护必须要有一个标准,就是什么样的人能够进安宁疗护呢?每个国家政策还不一样,中国出台的政策是3个月+1个月。如果有医生通过科学的判断,认为一个人临终只有三个月了,你就可以进安宁疗护了,美国是把这个线设为六个月。

“尊严死”既包括安乐死,也包括像琼瑶这样的,她是提前结束自己的生命。但这些都不是安宁疗护。我们严格意义上说的安宁疗护是不加速你的死亡,但也不用各种所谓科学的侵入式的积极的手段去把死亡人为的延后,比如说上呼吸机这种我们也不做,它是让患者自然而然地死亡。只不过在一个人走向终点的过程中,我们通过控制症状,让你身无痛苦。通过实行“身、心、社、精神的关怀”,让患者心无遗憾,死得有尊严。这个叫安宁疗护。他跟安乐死,还有自杀是不一样的。当然在中国人的文化里,安乐死也是自杀,我们是不太能接受自杀的观念的。在我们中国文化语境下,安乐死也好,琼瑶这种结束自己生命的方式也好,都是不可取的。

郁弘芳:在安宁疗护提出之前,大家比较熟悉的词语是临终关怀。我也关注到在提安宁疗护的时候,还有一个词也被提出来,叫姑息治疗。所以,临终关怀、姑息治疗和安宁疗护这三个概念的延展度如何?

程瑜:上个世纪80年代以来, 临终关怀就传入中国内地,它本身是从港台传播过来的一种概念。大家一听就明白,临终关怀是对疾病终末期、已经要临终的病人的一种整体性的关怀。但是各个地方的翻译不一样,在香港叫宁养服务。李嘉诚基金会在全国做了很多宁养院。这时候就有一些理念上的紊乱。2017年,国家开始推安宁疗护的试点的时候,国家卫健委就专门出了一个文件,明确了把这种对终末期患者的整体性关怀,统称为安宁疗护。但是这个定义,到具体的执行的时候,还没有改过来,比如现在我们在医院,在卫健委的系统诊疗科目中就叫临终关怀科。临终关怀,实际上现在我们都把它称为安宁疗护。那么安宁疗护,也可以叫临终关怀。但是,它和缓和医疗是有区别的。缓和医疗是相对于积极医疗来说的,积极医疗是积极性的抢救,缓和医疗就是不进行积极性的抢救,就采用这种舒缓的治疗。应该说,安宁疗护是包括在缓和医疗里面的,但是缓和医疗的范围更大,在治疗的所有时期,都可以采用缓和医疗,只要医生和患者觉得缓和医疗更好,他都可以选择缓和医疗。但是只有到了生命终末期采用的这种缓和医疗的模式,才把它称为安宁疗护,所以它们是有区别的。

郁弘芳:是不是可以理解安宁疗护是一种无痛疗护?

程瑜:它也不叫无痛,它是尽量控制症状。当然控制症状也是很复杂的,首先是镇痛。安宁疗护主要有两大群体,第一类是到生命最后阶段的老人,第二类是肿瘤终末期的患者。肿瘤患者到了终末期是很痛的,所以要控制症状。

所以,它首先让患者身无痛苦,还有一个是要心无遗憾。我们把它叫“四道人生”:道歉、道爱、道别、道谢。因为人生中间可能有很多遗憾,有的喜欢的人还没说出来,有的希望给曾经伤害过的人道个歉。

为什么要把它称之为“有尊严地离世”。因为大量患者现在另外一种过世的方法,是到了生命终末期一定要进重症监护室(ICU)。一进ICU的话,浑身插满管子,身上是不能穿衣服的,没有人陪护。你说还有没有尊严?没有尊严!

我记得有一届亚洲医学人文菁英训练营,请了以前的北大的常务副校长,也是北京大学医学部主任柯杨教授来讲课。她举了一个例子说,ICU为什么增加很多人的痛苦呢?因为ICU存在着一种悖论。首先我们不能去否认ICU是西方医学对现代医学的一大贡献。它通过对危急重症的抢救,把你从死亡线上拉回来了,本来是很好的一个事儿。但是我们现在把ICU已经变成了人的死亡之前必经的一站,这个就不好了。她说进ICU有多痛苦呢?有很多临床的医生,刚开始认为这些做医学人文(安宁疗护)的没有什么作用。但是他如果非常不幸进了一趟ICU,又有命从ICU里头出来,个个都变成了医学人文大师。

安宁疗护的本土化实践

阿夏桑:当时我采访过福建人民医院安宁疗护的一个科室,他们服务的很多患者都是癌症晚期的患者。弘芳刚刚提到是不是无痛,他们在后期的时候,确实就是会提供给患者接镇痛棒,或者会有护士上门去给他们打吗啡这样的止痛剂,这是很大的一部分他们的服务项目。这些人在临终前,其实有很多的心理上的这样的一些痛苦,但是可能因为自己的家人或者说所处的这种环境没有提供给他这样的支持,所以就会有社工这样的角色上门给到陪护,包括一些心理疏导。

郁弘芳:就是说在这个过程中会有第三方介入。因为当一个人处在最后阶段的时候,如果他跟自己的亲友之间有一些难以启齿的问题,很容易造成双方都不说话。你也不提,我也不提。但是实际上有的问题是非常重要的。比如说遗产打算怎么分配。我想确认一下,如果说一个人进入安宁疗护,他其实是知道自己还有多少时间可以活的,对吗?

程瑜:没错,你要安宁疗护,现在有些前置条件。第一个要经过医院医生的评估,在现有的医学条件下,一个人的生命终点已经进入到一种不可逆的、挽救不了的过程,这是前提。

第二个前提,本人或者是患者家属、代理人、监护人能够签署同意书进入到安宁疗护,才能够进入到这个项目里来,这是两个前提条件。

郁弘芳:进入安宁疗护,最终签署同意的是家属还是患者本身?

程瑜:一般来说,首先是患者本身,像深圳已经有了生前预嘱。但即便签了生前预嘱,到时候还要到医院签署知情同意的文件。但如果患者已经到了危重、意识不清楚的情况,可以有家属来代签。

郁弘芳:也就是说,如果他是意识清楚的,那么他可以自己来决定是否要进入安宁疗护。如果他意识不清楚,那么由家属来签订。

程瑜:对。但是我们中国人跟西方的不一样,西方人是个人自主决定要不要进安宁疗护,我们中国人往往是家庭主义的,所以我们的疾病告知、医疗决策要开家庭会议。那谁来主持开家庭会议呢?除了医生护士,再就是社工。

安宁疗护的定义里本身就要提供身体、心理和社会等方面的人文关怀。国家很早就认识到这个问题的重要性。过去,国家文件没有给社工体现出劳动价值,有时候是志愿者,但是现在国家已经明确把社工服务写到安宁疗护服务收费的文件里。所以社工的劳动价值就体现出来了。

不管是哪一种模式的安宁疗护,它有三大主体:医生、护士和社工。我最近在全国提了一个普惠性安宁疗护的概念。如果要实现安宁疗护普惠性发展,那社工还应该是主力军。

郁弘芳:就是说一旦一个人选择了安宁疗护的话,他其实选择的是一整套服务。医生、护士以及社工会因为安宁疗护的理念本身,为他制定一套生命最后的流程?

程瑜:当然他选择安宁疗护,就选择了一个跟进ICU完全不同的流程。这其中包括不进行侵入式的治疗、积极性的治疗。比如说过去要上呼吸机,现在就不上了,过去要上化疗的药,现在也不上了,不用这种积极性抢救的治疗方式,但会上一些人文关怀的方法,比如说心理支持、忧伤抚慰,这些都包括进去了,所以整个流程是完全不一样。

阿图·葛文德(Atul Gawande)在书中梳理了美国社会养老的发展历程,以及医学界对末期病人的不当处置。书中不只讲述了死亡和医药的局限,也揭示了如何自主、快乐、拥有尊严地活到生命的终点,推崇“善终服务”“辅助生活”“生前预嘱”等一系列理念。

郁弘芳:现在安宁疗护也是进入医保体系的吗?

程瑜:2024年11月25号,国家医保局和国家卫健委联合发文,已经明确安宁疗护服务的内容。因为这个文是刚刚发的,所以现在是各个省市都在算这些服务内容怎么样在医保中体现。

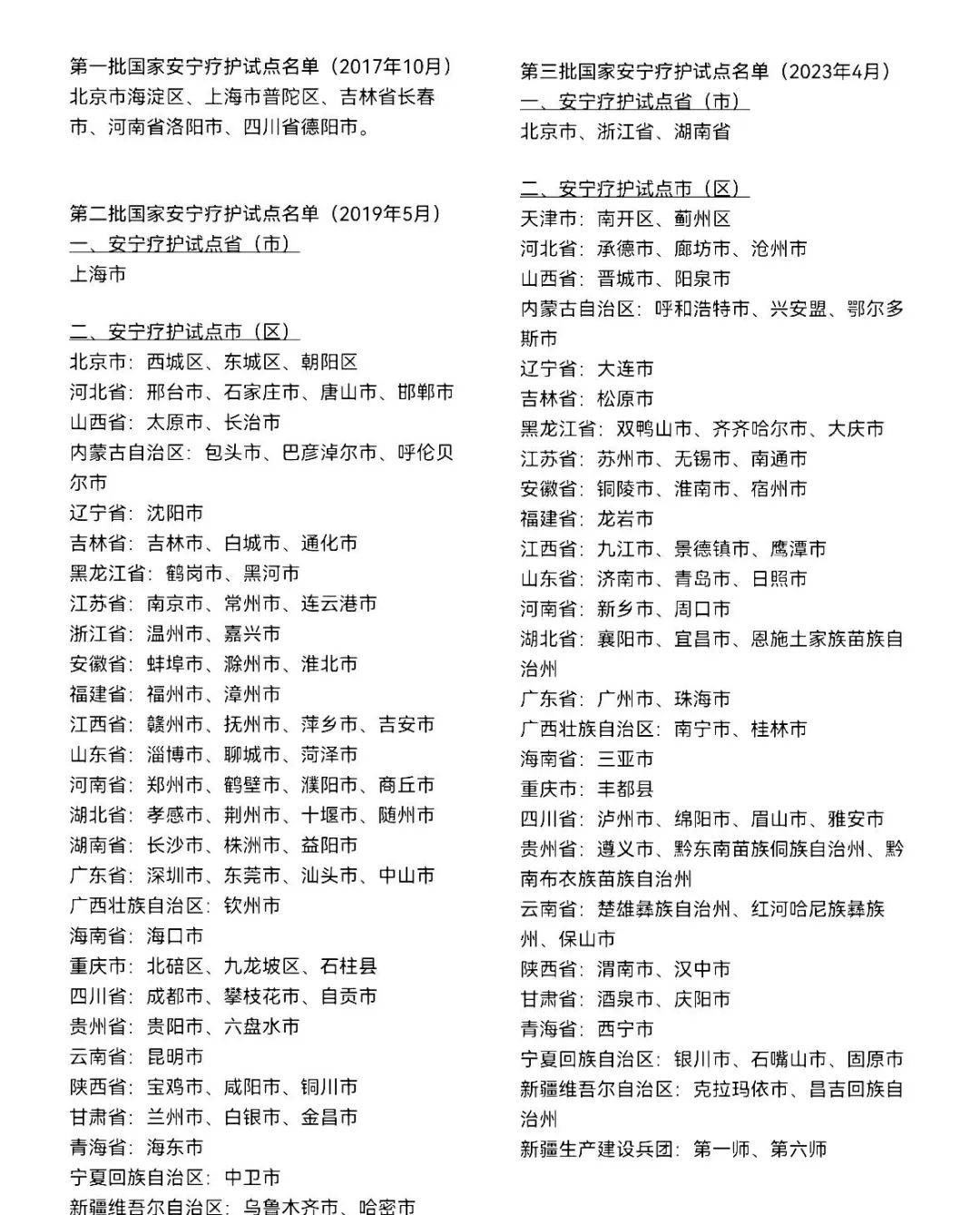

1988年开始,上海就开始有这个服务,那个时候还不叫安宁疗护,叫临终关怀。到了2015年的时候,《世界经济学人》智库做了全球死亡质量的一个调查。当时,80个国家中,中国大陆排在第71位,倒数第10的位置。为了改善这个局面,我们国家开始重视死亡质量的问题,2017年推第一批安宁疗护的试点,当时在全国找了五个城市。2019年推第二批试点。我工作的中山大学附属第七医院,就进入了第二批的全国试点。到了2023年,开始第三批的试点。其中,上海、北京、浙江、湖南四个省是全省试点,就是说全省所有的城市都要做,这是一个很重要的指标,意味着未来可能要全国开展。但是目前来说,我们还是处在试点的阶段。对安宁疗护的标准、服务模式、计费标准等,还处在一个摸索的阶段。

郁弘芳:虽然我们都是在一个中国,但实际上每个地区的文化还是很不一样的。当这样一种方式在不同的地区试点的时候,怎么跟当地的文化做一个本土性的一个连接?

程瑜:这就是我们人类学家可以很好去参与的一件事。目前这一块被人关注的很少,大家还都在摸着石头过河。现在我们试点能够提供的床位,目前估计能满足对安宁疗护有需求的患者1%都不到。也就是说100个人里头能获得安宁疗护服务的不到1个人。所以,目前还在做标准、找资源,让安宁疗护能够全面铺开的阶段。

怎么样跟各地的文化特点相结合,就需要我们做人类学、社会科学的研究的人,尽快地进入到这个领域。别的地方我不了解,但是在广东,潮汕人就宁愿走在家里。知道快咽气了,也一定要叫救护车送到家里去。但广州人,就不一定愿意患者走在家里。大的医院不愿意让患者走在医院,因为每个医院对死亡率是有控制的,跟医院的考核指标有关系。又不能走在家里,又不能走在医院,是不是很惨?所以怎么结合地方文化的特点,提供多样性的安宁疗护服务,是未来做人文社会科学的人重点可以做的一件事。

郁弘芳:那安宁疗护在各地实践是不是已经有了一些不同的模式的总结?

程瑜:西西里·桑德斯1967年在英国建了全世界的第一个安宁疗护的护理院——圣克里斯托夫护理院。这种模式到1970年代进入美国,上世纪八九十年代进入亚洲。不同的地方有不同的安宁疗护的模式,但是这些模式能不能拿到中国大陆直接用就很难说。安宁疗护要在一个新的地区推广,一定要结合当地的文化背景、政治经济形势、卫生福利制度等,必须跟它们配合起来有一个本土化的过程。对于这一点,医生、护士往往没有关注到,但是人类学者可以关注到。

现在全国有三批试点,一些模式得到了业内的认可。比如上海模式。它是由政府补贴给社区医院来建立安宁疗护中心,再通过社区医院辐射到病人。北京模式是每个行政有一个安宁疗护中心,一般设在三甲医院,再辐射到社区卫生中心,进一步辐射到社区。

在广东,我提的叫普惠型的安宁疗护,是指安宁疗护不仅是卫生系统的事,应该全社会共同参与。我认为安宁疗护的主战场不是在三甲医院,而是在社区和家庭。通过社会工作者作为一个纽带,把安宁疗护能够送到社区、送到家庭。2024年的12月,广东省把广东省安宁疗护的指导中心设在我们医院。让我担任了这个中心的执行主任,这就帮助我们未来在广东省推普惠型的安宁疗护做了前期准备。

中国安宁疗护的三批试点名单(2017/2019/2023)

阿夏桑:我觉得其实这个结合是实际落地中肯定需要去实践的部分。就我自己周围的案例,刚刚程老师也提到了,就是已经试点的可以提供的床位和实际死亡的人群中间有很大的差距。像我去年一个朋友,他的父亲患癌症,时间也不多了。她当时的情况就是既要照顾孩子,还要照顾父亲。但她父亲已经从医院出来,在家里面呆着。那个时候他们两个人在家里的状态都很不好,她父亲的情绪也很不好,会经常乱发脾气。她自己又有很多生活的压力,还要去照顾临终的老人。在这个过程中,其实她不知道社会上有一些渠道能够提供这样的帮助。她当时在四川,我跟她说了有安宁疗护的案例之后,她其实也花了一些方式去找。但最终没有找到这样的机构。

在实际的落地中,我觉得可能一方面需要让更多的患者家属知道有这样的组织、这样的安宁疗护服务,可以帮助他们缓解面对家人即将离去时的一种共同困境。我觉得一方面是科普,一方面还是需要更多去普及供给。

程瑜:没错,中国的安宁疗护现在面临两大问题。第一个就是我们的生命教育、死亡教育做得很差。很多人从小学到大学都没接触到过,所以一般人对安宁疗护的理念非常不理解,更不要说去主动地找这个服务了。第二点,因为过去对生物医学的反思不够,包括到现在我们的医疗口号都是救死扶伤,救死扶伤本身就是个悖论,死了怎么救?现在的情况就是说不管患者的实际情况如何,一定要把他拉到ICU里面去,只是单纯为了尽量延长患者生命。再一个,现在的医疗体系也是个问题。安宁疗护是不进行积极性的抢救,医院挣不到钱,积极抢救才能挣钱,靠这种舒缓的治疗,靠人工的心理关怀、人文的关怀,这些东西不挣钱。所以医院不愿意做。医院不愿意做,能够提供的服务就少。

郁弘芳:我们今天的话题在谈安宁疗护,但其实又不只是在谈安宁疗护。安宁疗护现在是国家层面开始重视,给到了一个解决的方案。但实际上在没有安宁疗护的时候,患者自己也会给自己一个解决方案。比方说在上海,很多老人就有这样的觉悟,说自己要是到了临终的阶段,就不要在医院待着插管了,很多人有这个觉悟。安宁疗护提供了一个方案,就是你可以享受到一些“身-心-社-精神”方面的关怀,帮助你缓解一些疼痛,并能够尽量地保全自己的尊严和死亡的安宁。

程瑜:过去我们中国人没那么怕死。很多老人家里都准备着一个棺材,每年还要拿出来刷刷漆,所以我们并没有那么忌讳谈死亡的。包括我们的仪式里的都有一种葬礼叫喜丧,就是说他没有把人死了看成一个悲伤的事儿,他觉得那是一种白喜事。

为什么现在安宁疗护被提出来?它实际上不仅仅是人的观念改变能做到的。就像你说的,很多上海的老人,他可能认识到我以后不要插管、不要进行过度的治疗。但是他能在生命终末获得这种服务吗?很多事情不是由我们个人意愿决定的。

人类学经常讲到两种行为决定的方式。第一个是Agency,是人的主观能动性决定,就是一个事情的发生发展,完全由个人来做主。另外一种是由整个社会的Structure结构来做主。我们都知道,事情往往并不是完全由个人的主观能动性来做,也不是完全由社会结构决定的,但大部分是由社会结构决定的。比如现在我说要进安宁疗护,不进行这种抢救,但是你能够怎么保证做得到呢?琼瑶的先生叫平鑫涛,平鑫涛当年是签了生前预嘱的,也就是说他是要进安宁医疗部的。但是他的儿子不愿意,琼瑶最后没办法,还是要把他送到ICU里去抢救。所以说到了生命终末期,你想进安宁疗护,也不是说你想进就能进的。2016年的数据,只有3‰的人能够得到安宁疗护服务。所以,安宁疗护的概念在今天被提出,背后有着很强大的社会动因在里面。

现代社会开始对过度医疗开始有所警醒了。2003年我是在人类学当教授,但到了2023年,我就把自己转到医学院去。为什么?因为我觉得医学人文这个事业更重要,能够真正地帮助到患者。在医学人文落地实施的过程中,我选择去做安宁疗护。我觉得在当前这个时代它被看到,背后有大家对过度医疗的一种恐惧。还有一个原因,从1982年开始,我们的医疗走向一个市场化的道路。在走市场化道路的过程中,医疗越来越变成了一种商品。医疗的商品化过程中,安宁疗护没人做,医院只愿意做能够挣到钱的手术和治疗。

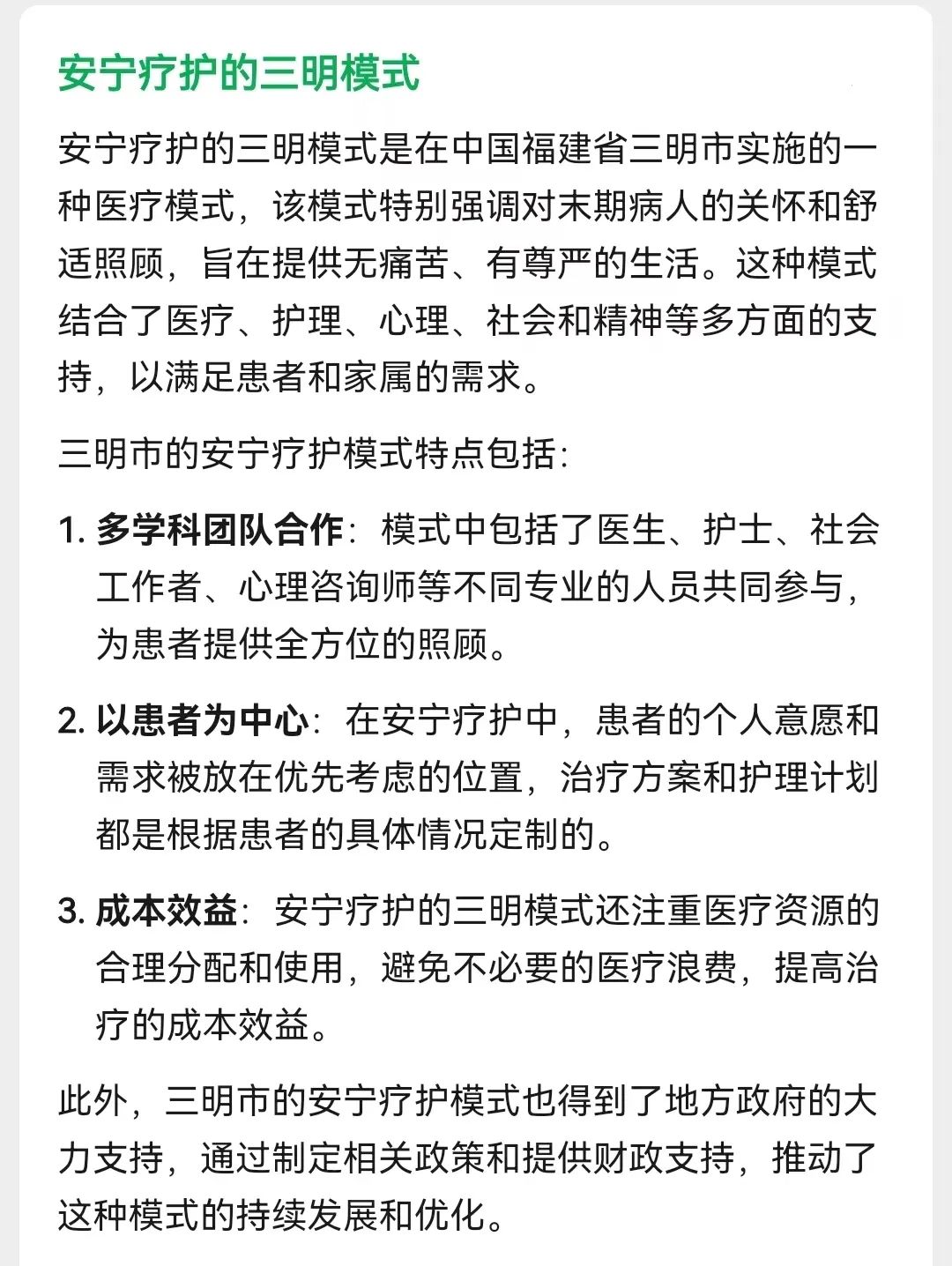

国家为什么开始推三明模式,因为三明模式能够增加公立医院的公益性医疗,医疗行业本身就是一个公益行业,它不是一个商业,它也不能变成一个商业。不然,医疗就走样了。因为市场是会失灵的,完全市场化只会让医疗的服务质量越来越差,而不是越来越好,让医患关系越来越紧张。人们发现,原来安宁疗护可以让人更有尊严地过世,这首先是个人的选择。但从一个社会的发展的角度来讲,安宁疗护能够弥补整个社会医疗的过度商业化的问题。

对我们中国来说,安宁疗护还可以大量节省医疗资源。广东省卫健委委托我们医院做过一个小小的调研,同样病的终末期患者进安宁疗护和进ICU的对比。结果显示,进安宁疗护平均活了11天,一天平均花费1300元;进ICU平均活了42天,每一天花费1.9万,42天乘1.9万就是八十多万。安宁疗护是11天乘1300,还不到1.5万,这就是两者对医疗资源消耗的区别。

国家要推安宁疗护,但不是每个老百姓都能够接受的,就算患者接受,家属们也一定要砸锅卖铁地去救。为什么?我不去把长辈送到ICU里面去抢救,周围的人会说我不孝顺。所以决定这个事的不是个人,而要靠整个社会对安宁疗护的理解。

这也是为什么我一个搞社会学人类学研究的人要去做安宁疗护的原因,因为安宁疗护仅仅是由医护人员来做是不够的。2020年我开始提普惠性安宁疗护。什么叫普惠呢?普惠有两个概念:第一个是人人享有、政府兜底。因为我们社会主义国家,大量的资源是控制在政府手上。所以应该政府有责任有义务兜底让更多的人获得安宁疗护服务,这是普惠的第一个解释。普惠的第二个含义,我觉得是普及的概念,是更多的社会参与,更多的力量参与。从个人到家庭,到医疗行业,到民政行业,到财政行业,到教育行业,包括公益慈善界,都应该参与。实现普惠性的安宁疗护,离不开我们每个人的参与。当然我们这些做社会科学研究的更应该身先士卒。

郁弘芳:您说到社会的认可和患者的认可的时候,就会回到我们最初谈的那个问题。如果一个人在对生命的认知上,认为身体的结束就是生命的结束的话,那么他是很难去接受安宁疗护的,所以又会回到生死教育的问题。但是生死教育又是很独特的,一些情况下脱离宗教信仰是很难谈生死教育。

程瑜:生命教育离不开文化背景,这是肯定的。我们现在希望用一个正规化的模式实现对于终末期患者的精神关怀,把它在安宁疗护里体现出来。比如说,如果患者本身有宗教信仰,那么没有信仰的人可能不能给他提供持续的精神支持,所以安宁疗护除了一般的社工技巧之外,其实还需要大量的有宗教信仰的人士参与在这个社工的队伍里面。所以我认为可以以社工或志愿者的形式,让宗教人士在安宁疗护中间发挥作用。

郁弘芳:是的。如果没有信仰的知识,可能很难跟患者进行关于死亡话题的对话。上一次程老师组织的线上工作坊里面也有老师提到,当她去采访患者的时候,当她跟患者建立某种信任之后,患者反过来会问她问题。他问:“老师,你觉得人死后还有灵魂吗?你觉得我死后能去更好的地方吗?”像这一类的问题,如果被问的那个人无法进行任何层面的回答的话,可能他的安抚的作用还是会差一点。

程瑜:这也是安宁疗护发展过程中的一个瓶颈。目前在全国来说,大家还是普遍把安宁疗护理解为一个医疗项目,因为它主要是由卫健委来管。我提的“普惠性的安宁疗护”,它和传统的上海模式、北京模式最大的区别在哪?我不仅仅把安宁疗护作为一个医疗项目,我更把它看成一个民生项目。

郁弘芳:我再提一个前瞻性的问题,当安疗疗护慢慢在推行的过程中变成模块化的形式,它怎么样去抵抗它自身也在“被商品化”的属性?

程瑜:我觉得不能简单地说被商品化就是一个坏事。人类学家波兰尼讲“社会整合模式”,社会整合模式包括互惠、再分配、市场。互惠就是刚才说的“你来帮助我,我来帮助你”。我们之间的交往不是以经济来计算。市场不是个坏的模式,但是市场不是在所有的领域都有效。

我为什么提普惠性安宁疗护,因为它跟美国的安宁疗护是不一样的。美国的安宁疗护是完全市场化的。美国有一个安宁疗护的公司叫VITAS Healthcare,这个公司里有一万多个员工。大型企业就是用商业保险的形式、通过市场的模式来整合。但中国不一样,中国是社会主义国家。在安宁疗护领域,首先是国家提供最基本的服务,就像现在最基础的医保一样。国家应该把普惠性的安宁疗护作为一个基本的人权保障,保障大家能够在生命的最后时刻,得到一个有尊严的照顾关怀,有尊严地离世。

但是,医保覆盖的只是最基本的项目。如果一个个体有更高的要求,希望得到一些更高层次的满足,那他完全可以走市场的形式。所以在我们中国社会,安宁疗护应该是政府的普惠为主、市场为辅,不是说不要市场。怕的是什么呢?在没有基础的保障下,就开始市场。因为我们现在提供安宁疗护的资源太紧张了。如果以市场为主,普通老百姓可能就享受不到。这就与我们的初衷相违背。

市场不是不好,看你用的什么地方,在什么情况下用。市场的好处是非常敏感,既能把供需关系反映出来,也能很好地发挥出效率。所以,我并不反对在安宁疗护的过程中有市场进入。但我觉得应该首先建立一个兜底性、普惠性的基本模式。在这个情况建立好之后,市场作为补充,我觉得是很有意义的。

郁弘芳:现在的安宁疗护,它可能更多的是在医院这样的一个场景下进行。但是其实还有一大部分人,尤其是大城市的老人是在养老院里过世的。所以养老院会不会也是未来安宁疗护进入的一种场景?

程瑜:对!医疗场所安宁疗护模式,是现在国家在推的一个模式,但是未来它并不是安宁疗护的主战场。从中国的死亡数据可以看到,1100万死亡人口中,只有一百多万人在医疗机构,大部分是在社区或者是家庭。所以民政系统的护理院、养老院未来可能会成为安宁疗护的主战场。而且过去在养老院、护理院,本身就有这类服务,叫临终关怀。但是不管是医疗机构还是民政机构,最大的问题是目前临终关怀服务没有服务标准,很多地方就挂一块牌子就可以叫临终关怀科。现在各个省市在国家文件逐步明确的情况下开始制定标准,要先把这个门槛提高。哪些机构能够从事安宁疗护,必须要有个标准。所以你刚才说中国的安宁疗护到什么阶段,我只能告诉你是最初的起步阶段。我们可能刚刚走完萌芽阶段,现在还是起步。所以各个地方亟需建立一个适合本地情况安宁疗护的标准。护理院、养老院以后可以走医养结合的路线,只要把标准拿出来了就行。

郁弘芳:我觉得普通人也应该去了解一些这样的概念。因为有一些老人会在家里去世的。但是家属并不知道他什么时候会进入到最后的阶段。家属如果目测他已经进入到最后趋势里时,如果之前受过一些死亡教育,或许可以尝试去做一些事情,帮助到自己家人。

程瑜:是的。所以我有一个构想就是,除了医护人员之外,我们的社会工作者能够到患者家庭里提供安宁疗护的服务。比如说我们每一个社区有专门做安宁疗护的社工,由政府来购买服务。这个家庭的老人要过世的时候,你可以用这样一个模式让这个社工上门。因为安宁疗护里包含了大量的社会工作专业的事情。

郁弘芳:明白,可以提供很多服务,甚至可以介绍一些相关的资源进来。

程瑜:对。我觉得社会参与也是非常重要。特别是像安宁疗护的教育,不是说一定要到一个人进了医院到了最后的时刻,你再去跟他聊安宁疗护,再去做生命教育,那个时候已经晚了,很敏感的。生命教育、安宁疗护的教育应该落实到日常的公民教育中,比如说中小学、大学,身体健康的年轻人里进行教育。我觉得这更重要。只有让大家能够理解做安宁疗护的意义,正确地对待死亡,安宁疗护才有存在的土壤,现在我们就是缺这样一个土壤。我跟深圳商报合作做过一个网络调查,调查了五千多位市民。深圳是一座年轻人很多、受教育程度比较高的城市,接近78%的被调查的市民对死亡充满焦虑。

死亡焦虑是一种现代性的焦虑

郁弘芳:我觉得对死亡的焦虑就是一个现代性的焦虑,是一个现代人的焦虑。因为在传统的文化土壤里面是有一整套解释和一整套处理方法的,包括他的仪式也很完整。所以为什么香港的《破地狱》这部电影非常的火?因为它回答了一个问题,就是“破地狱”这样的一种帮亡人超度的仪式,人类学称之为“过渡仪式”,不只是在超度亡人,也是在超度生人。

法国人类学家范热内普(Arnold van Gennep,1873-1957 )《过渡礼仪》

程瑜:对,我们过去传统的不管是哪一个生命过程,都有一个专门的仪式。毕业有毕业典礼,成年有成年礼。但是在生与死的这样一个过程中间,我们居然缺失了一个礼,我觉得这是非常遗憾的。我们的葬礼都是千篇一律的,不仅没能给人很好的生死教育,还会加重人对死亡的恐惧。

我们过去有喜丧。活到一定年龄寿终正寝的、有后代的都可以叫喜丧。不仅不忧伤,也要请全村的人吃流水席。我亲身经历过一次喜丧。我有一次带学生到陕西做田野调查,村里的一个八十多岁的老太太过世了。丧事办得很热闹,逝者家属请我们这些去调查的老师、学生去吃流水席,把县城的戏班子的歌舞团都请过来了。我们刚去的时候唱的是《向天再借500年》。等我们要走的时候,歌舞队唱的是《今夜你会不会来》。所以就说每个地方,或者每个人对待死亡的观念不一样。这种喜丧就有这种过渡仪式,来帮助抚慰丧亲者的忧伤,实现正常的生命教育、死亡教育。我们现在念个悼词就完了,然后就是直接进火葬的炉子,怎么会不恐惧呢?

郁弘芳:你知道上海的殡仪馆已经到什么程度了?最后仪式结束以后,大家有个跨火的仪式吗?这个殡仪馆还在保留的,前几年还是真的火。去年我去参加的时候,已经变成下面的一个灯了,假装是个火。其实你就跨过一个玻璃,玻璃下面是一个红色的灯,就代表是火了。现代的殡仪馆的做法,就是在一点一点地消解民俗活动里面最真实的含义,只留了它的一个象征含义。但实际上,真实的火是有真实的力量的。他们不理解,只是出于安全的考虑,假装保留仪式,让大家跨个假的火。这也是一个现代性的笑话。

程瑜:现代性有很多这样的笑话,包括现在很多火葬场跟殡仪馆是放在一起的,就让你看着烧,像我妈妈,她以前都不怕的。后来看烧了几次之后,她说“我一想到死了真的就烧,我就怕”。所以现在的仪式只注重实际的效果,这是很荒谬的。

之前我们停灵,停完灵大家在那打打麻将,喝喝酒,然后再过几天把人送出去,这样的话,大家也心里也容易接受一点。现在是今天死了,后天一定要去火葬场,大家顺便开个追悼会,有的时候连追悼会都没有就结束了。那怎么可能没有恐惧,都有恐惧的。

郁弘芳:是的,死亡仪式其实是让生人重新再聚一次,让大家因为对死者的怀念重新更加紧密地连接在一起。死者只是变成了另外一种形式,但是他还在连接着大家,但现代这种连接的意味很少。好像每个人的生命是如此的轻如鸿毛,然后轻轻一吹就飘走了,世间再无他的痕迹。大城市的死亡就是这种感觉。

程瑜:是的,因为文化实际上就是一种对生命的认识。但是对生命的认识这么轻轻飘飘、这么渺小,越来越多的人对生命的意义就开始产生怀疑。

郁弘芳:放大了来讲,这也会影响民族文化的传承。我研究莆田习俗的时候,就能很深地感觉到祖先崇拜这种形式,对于民族的凝聚力是有很大作用的,甚至起到了一些非常关键的作用。首先它在本姓氏里面形成一种很强大的凝聚力,每一代后人都紧紧地在祭祀他的先祖,所以每一代先祖都是有人祭祀的。就有非常强大的一个文化的传承在里面。

城市社区也没有灵堂,家里面也没有祖先的牌位,死亡的仪式也是草草而过。甚至现在大城市的墓地,清明节上香都不能有明火,也不能烧纸。他在改变一种形式时,也在消解这个形式背后所传递的这种一代一代传下来的传承的力量。放长线来看的话,还是有很大的杀伤力的。

程瑜:你这个感觉是对的。人类学研究的就是文化,什么叫文化?一群人共享的一些东西,就是文化。但是我们现在越来越把人就从这个社会中割裂。现在的医学的走向,就是越来越多地把人割裂了。我们中医说仁者医人,什么叫“仁”,二者为仁,有人与人之间的联系才是医疗。我们现在的医疗对人的需求越来越少,大量的治疗只看检查结果,只看数据。这样的医疗就脱离开医学的本质了。为什么现代人对死亡的越来越恐惧,因为现代医学越来越多地把人从整个社会里头剥离出来,从人的情感里头剥离出来,把人变成了一个单个的肉体,变成单独的物质,这才是特别令人恐惧的地方。

阿夏桑:我觉得安宁疗护对于绝大多数人来说还是一个比较陌生的概念。这期节目的意义可能就像程老师说的,让你知道这件事情,或者说你知道有这样的一种解决方法,不一定非要等到你家里真的有人需要安宁疗护的时候再去了解。可能在平常的这种生活中,我们就已经有了对它的基本概念。当我的家人需要这样的支持的时候,我该去用什么样的途径找到这样的支持,这个是很重要的。这种概念的培养,是一种意识上的这种改变。

程瑜:虽然国家层面已经在倡导,但是普通老百姓并没有充分理解到安宁疗护的意义,甚至包括我自己的亲人朋友,因为我经常在朋友圈里发这些安宁疗护的信息,他们有时候就会觉得不好,把我给屏蔽掉。我们可以从另外一个角度解读安宁疗护。安宁疗护不是让你送死,而是让你好好地活到最后。在当前的形势下,这个说法可能让大家更能够接受一点。

郁弘芳:我想用凯博文的一句话来结束我们今天的播客,就是“照护是人类之光”。