糖心vlog入口网址下载:黑料不打烊TTTZZZ668.SU网页入口-12位孵化人评新政:什么是考核孵化器的最佳标准

当前,孵化器政策环境正在经历重大调整,正是博采众言、凝聚共识的时候。

2024年11月,工信部发布《科技型企业孵化器认定管理办法(征求意见稿)》,大幅提升了对孵化器专业服务能力的考核。专家预测,八成以上孵化器可能面临淘汰。

2025年以来,按照新的孵化器建设思路,各地都有跟进动作。1月,安徽印发《顶尖孵化器建设实施方案》。同月,上海徐汇区发布《关于支持高质量孵化器建设的若干意见》。3月,江苏确定首批32家标杆孵化器。

3月,澎湃研究所研究员采访了12位业内一线孵化人,收集对于当前形势的意见和建议,共得共识四条,分歧若干,整理以作参考。12位专家名单附在文后,正文做匿名保护。

共识:孵化器行业到了应该“去伪存真”的时候

关于“什么是一个好的孵化器,未来应当怎么孵化,政府又如何公允地考评孵化器”这三个问题,12位受访人莫衷一是。但是,有四件事已达成共识。

第一,孵化器的核心使命是有效促进“一个转化”和“两个培育”。“一个转换”是指实现科技成果面向产业转化。“两个培育”是指培育科技型小企业和培育科技型企业的经营者。当前的重点是培育拥有独立自主硬科技、能做颠覆式创新的科技型企业。

所有受访者均认可这一使命在战略和经济两个层面的重要性和紧迫性,都认为一个运行得当的孵化器应当成为中国高科技产业的加速设施;而房租利润、税收、人才、招商引资等,绝不是孵化器第一位的目标。

第二,当前相当比例的孵化器没有把主要精力放在回应企业成长需求上。访谈过程中,大家都谈到了这样一个事实判断,即当前并不是只有“孵化器”正在承担“一个转化”和“两个培育”的使命,同时很多所谓“孵化器”并没有实际在做有效的孵化工作。

尤其是,当前把主要精力放在收房租、落实政府发派的各类指标和提供非稀缺性基础服务,而不是放在回应企业成长需求的孵化器,大概率无法成为承担这一使命的中坚力量。但是,因为结构性原因和个体因素,目前这两种孵化器是行业的主流。

第三,孵化器行业“鱼龙混杂”,需要“去伪存真”的整改。所有受访人均认同,应该把用于服务“一个转化”和“两个培育”目标的社会资源,更多分配给业内有孵化初心和孵化能力的人和机构,无论他们是否挂牌为“孵化器”;而让低效孵化或者不做孵化工作的机构不再占有过多社会资源。

第四,大家都意识到,当前政策或许正有这个目的。如果严格执行,可能宏观上孵化器数量会有一个快速的下降,政府和市场资源会进一步集中到“头部”孵化器。

但是,如何评估一个孵化器的工作成果作为资源分配的尺度,按当前措施和市场环境被淘汰的孵化器是否应该被淘汰,公共政策是否还有更好的做法?这些问题,还有分歧。

辩论①:什么是考核孵化器的最佳指标?

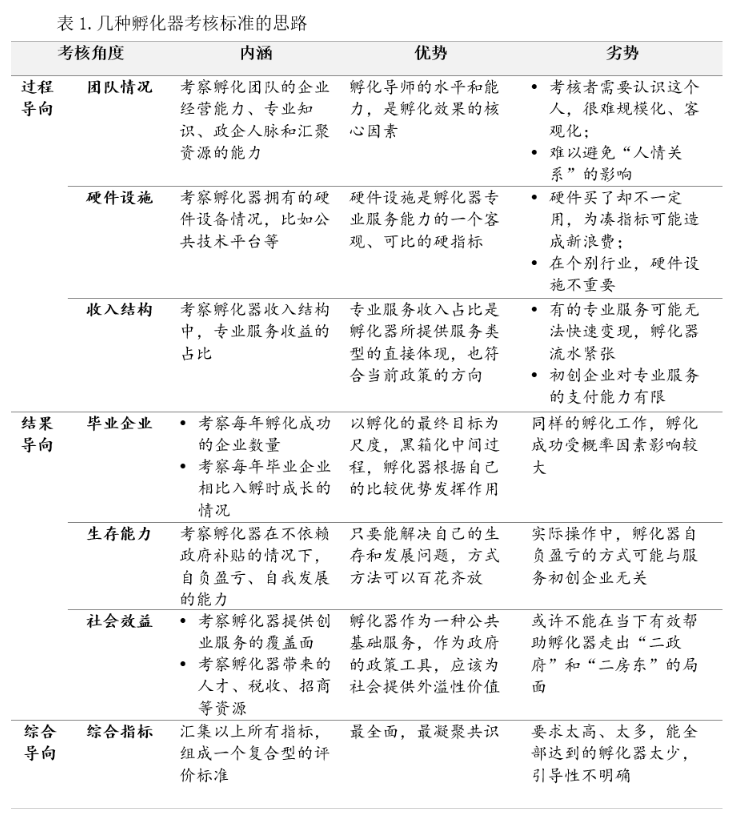

综合12位一线孵化人的观点,对孵化器工作的最佳考核标准可按过程导向、结果导向和综合导向三个维度分为七种答案(参考表1)。

支持“过程导向”考核孵化器的人,是基于这样两个认识。第一,孵化结果很大程度上受随机概率和复杂因素的影响,不能完全体现孵化器的水平。第二,孵化器的专业化服务水平,在一定程度上有迹可查。

一种观点认为应该“从人下手”考察孵化团队的资源和能力。一个高效的孵化团队应满足三个标准:①能提供政企沟通服务,为企业争取更多公共资源。②有同行业的企业工作经验,最好自己创过业、带过团队、做过研发。③有丰富的业内人脉,能帮助企业有效对接投资和产业资源。最理想的孵化人是一位不缺钱、有时间、有热情的科技型上市公司退休高管。

另一种观点认为从“硬件设备”角度考察孵化器专业服务水平,在某些行业是有道理的。比如,生物医药领域,孵化器拥有自建实验室、中试平台和其他公共技术研发平台,能极大降低在孵企业的创业成本。比如,ATLATL北京飞镖国际创新平台“建设有Class A级研发实验空间”“搭建了一批公共技术研发平台”“配备研发仪器设备200台(套)”,这些优势是它成为北京标杆孵化器的原因之一。

还有一种观点认为,考察孵化器收入结构中的专业服务收益占比,是一种允许更多发挥空间的理想指标。“只要是靠专业服务生存,孵化器就会把主要精力放在回应企业需求上,只要是靠房租和补贴支持生存,企业就一定不是孵化器真正的甲方。”无论是把钱投到团队搭建,还是把钱投到硬件设备,只要是以服务收入为支柱,孵化器赋能产业创新的目标就有保障。

以上看法均有局限。对一个孵化人情况的深度把握,往往需要考核者认识这个人。尤其是很多软性的社交和人脉能力,需要一定的主观判断,这样的标准很难规模化、客观化地应用。而硬件设备在非生物医药的其他行业,不一定是必须。更不提,一些受访人反映当前一些公共技术平台的实际使用率并不高,孵化器不妨通过第三方合作的方式降低重资产维护成本。至于以服务收益为尺度,考虑到中国初创企业的一般支付能力,有的专业服务可能无法快速变现,会导致孵化器流水紧张。

支持“结果导向”考核孵化器的人,是基于这样两个认识。第一,条条大路通罗马,不管什么路径,只要能孵化出有潜力的高科技企业,都是好孵化器。第二,没有任何一种过程指标,能够涵盖孵化的全部内涵,因此任何单一指标都是偏颇的,都会辜负好孵化器。

一种观点是考察每年孵化成功的企业数量,或者考察每年毕业企业相比入孵时成长的情况,是最切中命题的指标。孵化不妨“百花齐放”“各凭本事”。不同企业需要不同禀赋优势的孵化器,如果规定了具体路径,那不走这条路的种子就没有了发芽的机会。

另一种观点对孵化最终评判指标的看法口径更粗,它认为应该让孵化器回归企业的本色。只要是能靠自己、不靠补贴在市场上生存下来的孵化器,都有权利活着,而不应该被评判是否“配活着”。这种观点也认为,政府不应该出台过于细化的“指导方案”,应该让孵化回归市场化本质,市场自然会大浪淘沙,留下有价值、有效率的企业。

还有一种观点对孵化的最终目标定位更加泛化,认为有些孵化器承担“一个转化”“两个培育”的方式并不一定是让效益回到孵化器本身,而是反馈到更广泛的社会里。因此,对孵化器的评价应该看其服务所触达的社会面和产生的公共效益,比如,为多少创业者提供了机会、引进了多少创新人才、培养了多少产业、带来了多少税收等。

以上观点均有争议。比如,单考察毕业企业情况,难以排除企业成长过程中,非孵化器因素的影响。而只看市场生存能力或是考察社会综合效益,难以保障孵化器盈利模式是朝着服务初创企业方向发展,也或许不能帮助当前孵化器走出“二政府”和“二房东”的局面。

最后一个似乎博采众长的方案是,构建复合指标,考察孵化器的方方面面。但复合指标,也有比重差别,仍需权衡不同指标得失。如果权重一致,指导性又不明确,公共政策目标也会失焦。

辩论②:新政之下,业内如何反应?

业内普遍认为,11月新政的总体目标和方向符合孵化器行业在新时期一个较为理想的转型和发展方向。但是,“标准一下子变化太大,要求一下提高太多,可能会造成很多存量孵化器不适应”。

对于新政的力度,有人认为行业需要刮骨疗伤,能适应就适应,不适应就退出。他们认为,当前孵化器行业的冷却是基于之前创业环境过热的一个正常回调,其根基在于中国市场环境的变化和孵化器战略方向的调整。

“时代变化从不和人打招呼”,哪怕新政和新的市场环境导致大量孵化器倒下,也应坚持锐意改革,若非如此,不达效果。

还有人认为,事缓则圆,改革需要考虑社会成本。新政要对旧的基础进行充分分析,取其精华,去其糟粕。要给存量孵化器转型的机会、资源和时间。

要对孵化器分级管理,在向“高质量”孵化器倾斜资源的同时,也保留部分公益性、国营孵化器的补贴不变,将改革的阻力和成本降到最低。

有人已开始另谋出路。一位经营困难的孵化人告诉澎湃研究所,新的考核标准对自己遥不可及。“大不了不做‘高质量’,我还是按照原来的方式做。如果他们给我掐了补贴,或者我收不上房租,我就改行做招商或者销售,我也可以把楼外包给别的孵化器让他们做服务去,我专心做房东。”

有人还在努力适应新的标准。一位正在申请“高质量”的孵化人说:“早日放弃幻想,看清事实,二房东模式已经行将就木,低端物业服务也不再有存在价值。还想要生存和发展,得走出舒适圈,去产业里找机会了。”

目前,主动退出的占比不多,拥抱变化开始改革的更少,大多孵化器持观望态度。

结语:凝聚共识,迎接变化

综上所述,可以看到当前孵化器行业中,宏观层面较为容易凝聚共识,但具体操作层面还有很多分歧。中国孵化人历经38年发展,对怎么做孵化这件事已有很多思想和经验沉淀,当前宜加强沟通和交流,进一步凝聚共识。

同时,也不难看出公共政策总要取舍,难有完美的做法可以既达目标,又让所有人都满意。所以无论最后政策和市场的东风吹进谁家,当下的孵化人都要做好迎接变化的心理和行动准备。

本次参与访谈专家和孵化人名单如下:

武汉东湖新技术创业中心主任 龚伟

原上海市科技创业中心主任、书记 王荣

原天津市科技创业服务中心主任 马凤岭

中国技术创业协会副秘书长 张峰海

上海科升创业投资公司常务副总经理 钟斌

火炬众创孵化博物馆馆长 范伟军

上海市科技企业孵化器协会副理事长 张炯

北京北航天汇科技孵化器有限公司 李军

清控科创控股股份有限公司总裁 程方

一位孵化器行业的研究人员,他深度调研了数十家孵化器的情况

两位完全匿名孵化器从业人员,他们有超过十年孵化器的经营经验

-----

城市因集聚而诞生。

一座城市的公共政策、人居环境、习俗风气塑造了市民生活的底色。

澎湃城市观察,聚焦公共政策,回应公众关切,探讨城市议题。

欢迎前往征订公告页面,获取更多订阅资讯。