旗袍走秀编排中国茶:糖心官网时间-他只是反应过激了一点,并没有“精神科的病”?

原创 熊凌川 上海交大医学院附属精神卫生中心

朋友们知道我是一个精神科医生,有时他们会碰到周围朋友的亲戚有精神心理问题,于是会“搭个桥”找到我,向我咨询该怎么办。大多数时候,找我咨询的“病人”在找我咨询之前都没有看过精神科医生。

按理说,这种“没看过精神科医生”的“病人”病情应该是挺轻的,但实际不然,他们的病情通常很重。有的已经“闭门不出”6年了,有的天天说“不想活了”,有的说“周围人都针对他”,有的时不时在家发脾气、摔东西,有的沉浸在幻想世界1年多了……

经沟通后,我会告诉家属,需要尽快去精神科或心理科门诊就诊,并同时告诉“病人”去看病的必要性。不过大部分家属还是感到不能接受,常常会反复问我,“没有这个必要吧?我们再等等看?”

QUESTION

“他是不是只是反应过激了一点,并没有’精神科的病’?”

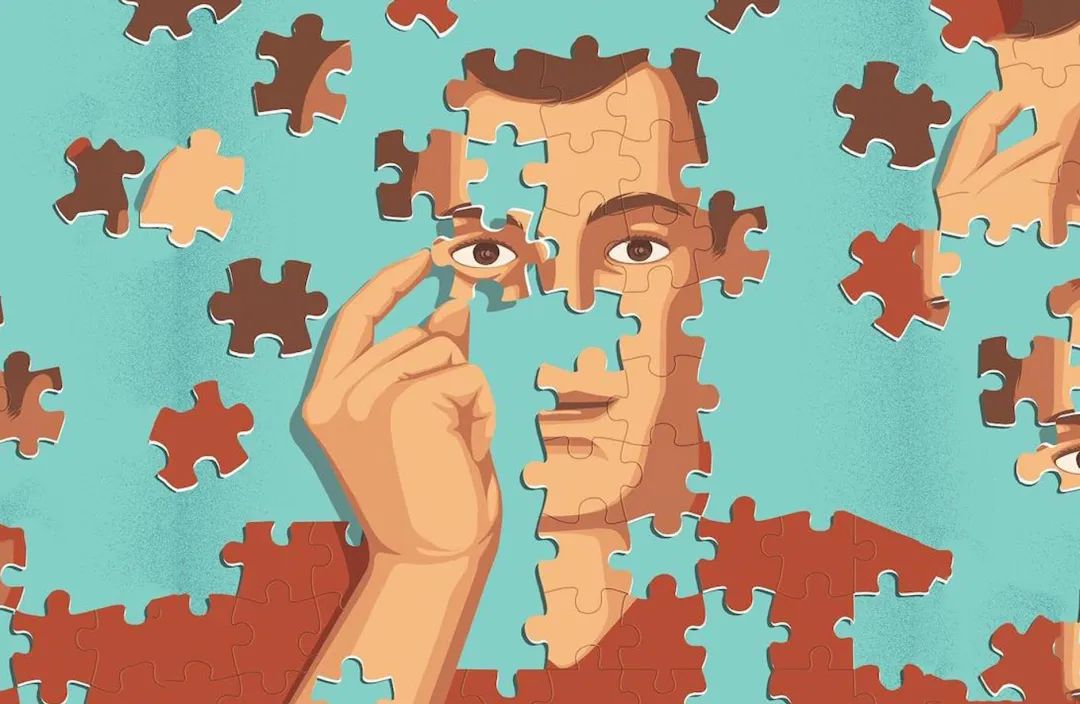

“病人”到底有没有“精神科的病”?这个问题是如此的复杂,详细地讲可能讲三天三夜都不够。不过医学和非医学领域对其又有一些共识,此处简单讲一讲,以回应上文“家属”和类似上文情况的家属的这个问题。

精神科有两大诊断系统,分别是世界卫生组织的《疾病和有关健康问题的国际统计分类(ICD)》和美国精神医学学会的《精神障碍诊断与统计手册(DSM)》。两大诊断系统的最新版本ICD-11和DSM-5-TR的前言都以相似的文字描述了精神障碍的定义,该定义与《中华人民共和国精神卫生法》对精神障碍的定义也非常类似,即:

“精神障碍,是指由各种原因引起的感知、情感和思维等精神活动的紊乱或者异常,导致患者明显的心理痛苦或者社会适应等功能损害。”

下面让我们来理解上面这段话的内涵,以简单回应如何判断“病人”有没有“精神科的病”。如果没有,家属也可以少些担心和紧张。如果有,可以让病人尽快就诊,得到恰当的治疗,早日恢复身心健康。

“精神障碍”的症状学标准

精神障碍的定义这段话的前半部分讲的是,判断是否为“精神障碍”的症状学标准。

精神科是大医学的一部分,它跟内科、外科一样,都以“症状和体征”作为诊断的基础。这里的不同点只在于,精神科以精神活动的“症状和体征”作为诊断的基础。在这一步的难点在于,如何判断某个人是否存在精神活动的“症状和体征”。这通常需要有精神科专业经验的医生进行病史采集和对患者本人的检查等得出。

普通大众可能会觉得精神活动是“主观的”,所以精神活动的紊乱或者异常也是“主观的”,不像“头痛”、“腹胀”等等躯体的紊乱或者异常那么“客观”,但请仔细想一想,“头痛”、“腹胀”真的那么“客观”么?其实精神科医生对精神活动的紊乱或者异常的判断也是可以做到比较“客观的”。精神科医生在进行上述判断时心中往往有三把尺子,即性质、频率、持续时间。

前辈医生和科学家们通过频率(在某段时间内发生某种精神心理问题的次数)和持续时间(某种精神心理问题持续出现的时间)这两个指标将精神心理问题量化,从而进行科学统计,进而知道了某种精神心理问题在哪些频率范围、哪些持续时间范围是明显偏离常态的,这让我们对精神活动的紊乱或者异常的判断“客观化”了。

看到此处,不知是否还记得本文开头提到的“闭门不出6年”、“天天说‘不想活了’”、“沉浸在幻想世界1年多了”,这跟他们的同龄人相比在频率、持续时间上明显偏离了常态,所以他们不再“只是反应过激了一点”,而是存在“精神活动的紊乱或者异常”。

刚才未先说明精神科医生的另一把尺子“性质”,是因为运用这把尺子更复杂一些。首先,前辈医生和科学家们通过与精神科病人和正常人针对某一种精神活动的大量访谈和观察,然后对这些资料进行归纳、分类、比较,从而得出某一种精神活动的不同“性质”状态(比如一个人即使想了很多办法、做了很多尝试,也不能摆脱掉焦虑情绪、抑郁情绪,显然和一个人能自如地摆脱掉焦虑情绪、抑郁情绪的状态不同)。于是跟前面对频率和持续时间的“客观化”一样,他们也知道了某种精神活动在哪些“性质”状态是明显偏离常态的。

对于本文开头提到的另一种情况“周围人都针对他”,我们不难理解,一个人可能周围有一个人(抑或一群人)针对他,但几乎不可能周围人全部都针对他,包括亲生父母也针对他,这在精神活动的“性质”上明显偏离了常态,所以他不再“只是反应过激了一点”,而是很可能存在“精神活动的紊乱或者异常”。

综上,当某种精神心理问题频繁出现、持续时间长、在“性质”上明显偏离常态时,这个时候就不再“只是反应过激了一点”,而很可能已经是“精神科的病”了,需要尽快到精神科就诊。

“精神障碍”的社会学标准

接着,来讲一讲精神障碍的定义这段话的后半部分(判断是否为“精神障碍”的社会学标准)。

这一部分是普通大众比较容易识别的部分,很多病人因为明显的心理痛苦来精神科或心理科就诊,或者因为社会适应等功能损害被家人送到精神科或心理科就诊。不过,也还有很多病人即使有着明显的心理痛苦或者社会适应等功能损害,也没意识到要就诊。

作为精神科医生,我们对前者感到很欣慰,对后者感到很惋惜,常常想“如果他早点来精神科,也不至于发生后续这些不好的事情”、“如果他早点来精神科,也不至于病情变得这么重”、“如果他早点来精神科,也不至于治疗变得这么难”……

所以我们还是有必要澄清一下“什么是明显的心理痛苦”、“哪种功能损害需要尽快到精神科就诊”。

什么是明显的心理痛苦?每个人都会遭受心理痛苦。一定程度的心理痛苦人们是能忍受的。有时候,心理痛苦还是有积极面的。比如,有人能化悲痛为力量,创造一番成就。再比如,思想家会得益于心理痛苦,使他们对人生有深刻的理解,进而著书立说。但我的病人会告诉我“那些痛苦快要压死我了,我活得比在炼狱还痛苦,真的是度日如年”,此时他们的心理痛苦已超出他们的忍受范围,并且没有给他们带来积极的影响,甚至给他们带来了大量负面的影响。如果精神心理问题造成病人难以忍受的心理痛苦,这种难以忍受让病人已开始寻求周围人的帮助,或者已经给病人带来明显的负面影响,就不再“只是反应过激了一点”,是需要尽快到精神科或心理科就诊的。

哪种功能损害需要尽快到精神科就诊?

大体说来,一个人的功能可以分解为四个方面:

①自理生活的能力;

②人际交往与沟通的能力;

③工作、学习和操持家务的能力;

④遵守社会规则的能力。

作为家属,大多数时候都了解患者病前在这四个方面的能力水平。当出现精神心理问题后,病人的上述能力可能会明显下降,或者表现比以前明显变差,或者只有在他人帮助下,才能达到之前的水平,这些均为病人功能水平的明显受损。

在自理生活方面,病人可能变得需要督促洗澡、洗头、刷牙、换脏衣服、按时吃饭等。

在人际交往和沟通方面,病人可能变得几乎没有朋友、常与同事冲突、与家人不沟通等。

在工作、学习和操持家务方面,病人的工作业绩、学习成绩可能持续下滑,家务管理可能变得糟糕。

在遵守社会规则方面,病人可能会表现得频繁行为不适切、干扰他人、破坏物品等。精神心理问题造成上述四种能力中的任何一种明显受损,就不再“只是反应过激了一点”,都是需要尽快到精神科或心理科就诊的。

此外,特别需要提到的是,功能的明显受损有两种特殊情况,需要在尽快的基础上,再“尽可能快”地到精神科就诊。

一是病人已经发生伤害自身的行为,或者有伤害自身的危险的(再不阻止,将产生更严重的伤害自身的后果)。

二是病人已经发生危害他人安全的行为,或者有危害他人安全的危险的(再不阻止,将给他人人身和财产安全带来更严重的后果)。不要犹豫了,没有什么比生命更重要!

综上,当精神心理问题已造成难以忍受的心理痛苦,或造成功能水平的明显受损,这个时候就不再“只是反应过激了一点”,很可能已经是“精神科的病”了,需要尽快到精神科就诊。

后记

亲爱的读者们,衷心地祝愿您和您的家人们天天快乐、身心健康!希望本文的内容能解答您对如何判断是否有“精神科的病”的一部分困惑。

最后,如果您发现您的家人或朋友,因为“心灵受了伤”,某种精神心理问题频繁出现、持续时间长、在“性质”上明显偏离常态,造成了难以忍受的心理痛苦,或造成了功能水平的明显受损,请让他们尽快来精神科或心理科“找个人聊聊”,医生们会用专业知识和经验辨清是否存在精神活动的“症状和体征”,然后用恰当的治疗抚慰“受伤的心灵”。

撰稿人:熊凌川 指导老师:曹歆轶

图|网络