溏心vlog辉夜姬:糖心vlog叫琪琪的是谁-珍奇室绘画中的记忆术与遗略

【编者按】

维克多∙斯托伊奇塔(Victor I.Stoichita,1949—),出生于罗马尼亚,1990年获得法国国家博士学位,瑞士弗里堡大学近代早期艺术史荣休教授。其研究将艺术史与图像人类学和媒介研究相结合,讲述有关图像观念转变的历史,在《画作的诞生:近代早期欧洲的元绘画》一书中,作者将“元绘画劳作”的历程展现在我们眼前,在这一历程中,对绘画的物质境况与再现属性的“现代”理解应运而生。本文摘自该书,澎湃新闻经华东师范大学出版社授权发布。

如果有人想尝试按年代顺序追索珍奇室绘画的发展,他将遭遇许多关键的难点。从任何一个角度来看,史上首幅再现艺术馆藏室内场景的绘画就是一个特例。这幅画的作者不是安特卫普人,而极有可能是来自法国的弗朗索瓦·比奈尔二世(1550—1593年)。画面向我们展示的并不是一座珍奇室中绘画展览的种种细节,而是这间珍奇室的“撤展”过程。画中呈现的收藏室不是一个单纯的收藏空间,从其中竖立的两个画架来看,这也是一位画家的画室。弗拉芒绘画中盛行的封闭室内场景,在这幅画中反而向画面前景中的街道敞开。那些只露出背面的画作在运输人员的手中沦为平淡无奇的物件,它们的数量超出我们尚能看清画面主题的图像数量。凡此种种都让这幅现藏海牙的画作成为一个孤例。它似乎与出现在安特卫普的绘画类型毫无关联,后者在当时——也就是1590年前后——尚未出现。又或者,我们可以说,在这两者之间唯一能察觉到的是一种否定的关联。这幅画在主题上的特立独行并不足以让我们做出任何定论。但我们也无法对这种联系背后的深意熟视无睹,毕竟这幅画以一种相当令人困惑的方式预示着珍奇室绘画的诞生。

我们知道,弗朗索瓦·比奈尔二世是一位新教徒,自1582年起,他是服务于亨利·德·纳瓦拉(后为法国国王亨利四世)的宫廷画家。画家的宗教立场似乎决定了画作的内容:画中正在拆除收藏画室、没收画家财产的管理人员在帽子上镶有洛林十字的标记这是吉斯公爵(Guise)的天主教支持者的标志。这是舒斯特的观点。换言之,这幅画表现的是16世纪末宗教战争给艺术生活带来的巨大冲击。画作的没收似乎是被人告发的结果:在画面左侧的前景中,一位背对观者的年轻男子(或小孩)正向鱼贯而入的天主教徒指引方向。画家和他的妻子眼睁睁看着家被拆卸一空。我们见证的这场没收行动的动机何在?这个问题的答案始终悬而未决。把艺术品送往地下暗室,或销毁,或起码对图像采取敌视态度,这是整个16世纪天主教徒对新教教徒的主要控诉之一。

比奈尔的作品似乎反其道而行之,试图证明天主教徒也同样贬低糟蹋艺术家的工作。他们虽然不摧毁教堂中的装饰,却也会拆除一间画室兼收藏馆。这间画室收藏的一大特征在于宗教题材作品的缺席。左墙上还挂着一幅静物画、一幅寓言画和一幅肖像。其他神话题材的画作被地方官员包装起来,一堆小幅肖像平摊在前景地面上。在左侧的搁架上还竖立着七尊古代神祇的小雕像。它们在收藏空间中的出现无疑具有一定的深意。这些都是掌管行星的神祇,也就是掌管着洛马佐的“绘画神殿”与卡弥洛的“记忆剧场”的神祇——阿波罗(太阳神)、萨图恩、维纳斯、玛尔斯(身穿铠甲)、狄安娜(手执弓箭的月亮女神)、朱庇特与墨丘里。这些雕像在搁架上形成一个序列,高度与画家头顶持平。我们或许可以这么看待这个细节:七位艺术掌门人借由这几尊雕像默默出现在画中,负责庇佑辛劳的艺术创作、镇守图像和方位的组合秩序。吉斯公爵夺门而入的人马破坏的正是这一秩序。这幅画似乎在传达着这样的信息:即使天主教徒不破坏教堂,他们也少不了要掠夺“绘画的神殿”。

我们没有其他文献来印证记忆术(以及相关图画理论)对新教艺术圈的渗透(唯一的例外当属洛马佐《画论》英译本所收获的反响),但比奈尔的画作似乎可以作为一项例证。

我们目睹的掠夺场景顿时让画室兼收藏馆只剩一堆凌乱不堪的画作。收藏室秩序遭到破坏,藏品旋即回归清单中那种空泛笼统的堆积状态。画面左边站在石柱旁的地方官正在拟订的就是这份清单。由七位神祇支配的组合秩序正在蜕变为清单中的明细,相应的,围绕图像展开的冲突也逐渐演化为天主教徒与新教徒之间的针锋相对。相比1600年以降在安特卫普出现的描绘图像体系的画作,比奈尔画中暗示的这两个层面的转变,使之成为馆藏入画现象中一段令人费解——但仍然非常重要的——序曲。

严格意义上的珍奇室绘画源出何处,又如何随历史发展,仍未有定论。这一绘画类型的发明者究竟是现藏普拉多美术馆的《视觉的寓言》(1617年)的作者老扬·布鲁盖尔,还是弗朗索瓦·弗兰肯二世,艺术史家也莫衷一是。另有一组既无署名亦无确切创作年份的作品出自弗兰肯的作坊,但是人们仍然从这些作品浓重的仿古特征中看出了些许早期珍奇室绘画的端倪。这组特征相近的画作自成一体,研究文献常常称之为“有驴头偶像破坏者的珍奇室”。

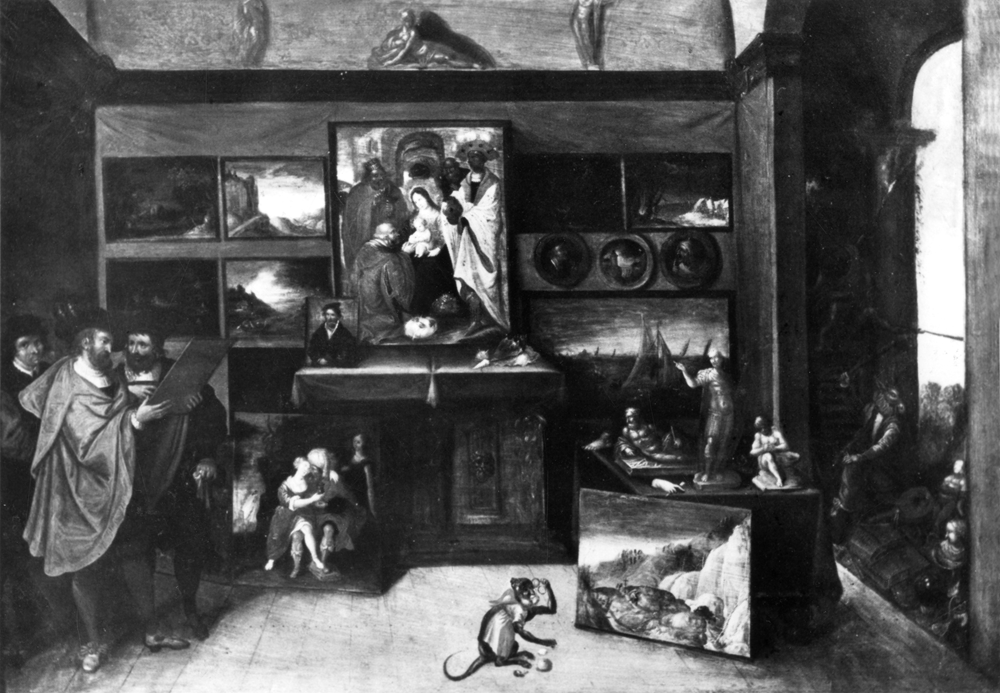

这些画作向我们展示着一个相对有限的艺术馆藏空间,房间中央的案台上方往往有一幅宗教题材的大型画作镇守全厅。譬如,一幅《圣母与圣婴、圣约翰与圣以利沙伯》(参见现藏拜罗伊特的画作),一幅《三王来朝》(参见由佳士德拍卖行1977年卖出、现藏阿克曼私人收藏中的作品),又或者一幅《花圈圣母图》(参见现藏安特卫普美术馆的画作)等等。

弗朗索瓦·弗兰肯二世,《有驴头偶像破坏者的珍奇室》,约1612—1615年,木板画,54×63厘米,拜罗伊特,巴伐利亚国家绘画收藏馆(图片来源:巴伐利亚国家绘画收藏馆,慕尼黑)

耶洛利姆·弗兰肯三世(?),《有驴头偶像破坏者的珍奇室》,17世纪上半叶,木板画,52.5×74厘米,私人收藏(伦敦佳士得拍卖行,1977年7月8日,第64号拍品)(图片来源:艺术史图书馆,弗里堡)

这组作品雷同的画面布局制造出惊人的刻板印象,有时让人几乎分辨不出一丝差异。若是对上文提及的两幅画加以比较,我们会发现两者唯一的不同之处就是中央画作的宗教主题。除此之外,整个“珍奇室”几乎没有差异。不论是在《圣母与圣婴、圣约翰与圣以利沙伯》(拜罗伊特)还是《三王来朝》(佳士德拍卖行1977年)四周,房间展示的都是若干幅16世纪末期的风景画、一幅海景画、两幅效仿老彼得·布鲁盖尔风格的无名头像,以及一幅描绘火中城市的圆形画(tondo)。在现藏安特卫普鲁本斯故居的作品中,《花圈圣母图》周围也环绕着几幅风景画和一幅椭圆边框的“起火的城市”。

在馆藏中央展示宗教绘画的做法为珍奇室营造了一种朦胧的宗教仪式氛围。这幅中央画作的尺幅之大也让我们不得不进一步探究它原先的出处:这究竟是一幅“为珍奇室所作”的绘画,还是——更有可能是——一幅原本装饰祭坛、后从教堂中摘除的作品?

现藏安特卫普的一幅画作以《花圈圣母图》作为珍奇室中的中央图像。一如我们在上文所谈到的,也只有这幅仍属宗教题材的图像才是所有案例中明确诞生自私人馆藏领域的典型作品。圣母图下方另有两幅圣经题材的画作,它们的尺寸较小,其中一幅没有画框(也可能是尚待框裱)。

在分别藏于拜罗伊特和阿克曼私人收藏的两幅画中,珍奇室的案台上都能看到一幅小型肖像和一堆贝壳,这是早先珍奇室收藏理念遗留至新世纪的残存痕迹。在画面左方站着三位穿着华服的男士:其中一位一边欣赏小画,一边倾听同伴的点评,剩下的另一位男士把目光投向图像外的观者。画作右方的门廊内,一群驴头人身的怪物正要闯入室内砍砸图像,他们手执木棒,正在销毁书籍、破坏雕像与画作。有十多幅不同的画作都绘有类似场景,它们究竟想表达什么含义?

场景中最令人不安的元素显然是驴头人身的怪物。他们明显是与画中的鉴赏家对立的反面角色,而后者对驴头人的行径似乎很漠然。这些偶像破坏者顶多只构成一种抽象的威胁,他们并不是真的在那里,但是他们有可能会到来。偶像破坏作为一种潜在(potentialit)的危险对应着实际存在(actualit)的珍奇室。珍奇室是研习与探讨的场所,一个把图像与知识组织起来的封闭空间(conclave),一个充盈着艺术的室内环境。门廊则敞开向外界,一个暗藏着毁坏之危险的混沌世界。

匿名弗拉芒画家,《偶像破坏场景》,16世纪末,木板画,140×109厘米,杜埃,修道院美术馆(图片来源:修道院美术馆,杜埃)

在绘画中直接再现偶像破坏场景的案例少之又少,我只能举出一例。这是一幅现藏于杜埃市修道院美术馆的匿名作品,画中有三个人正在破坏一幅《三王来朝》。画中的“土耳其人”、“乞丐”和加尔文派“牧师”形成了一个象征性的三元结构(信仰缺失/知识匮乏/宗教改革)。土耳其人手中那把戳向圣母喉咙的矛把摧毁图像与刺杀等同起来。不过,破坏与敬拜仍然在画面中处于某种均势,即便这种平衡实际牵涉到不同的图像与想象层次。画外有三方图像破坏者,在被袭击的画作内部也相应有三位跪拜在圣母与圣婴面前的贤王。两组人物相近的尺度令画内画外层次间的互动与融合显得更为自然。

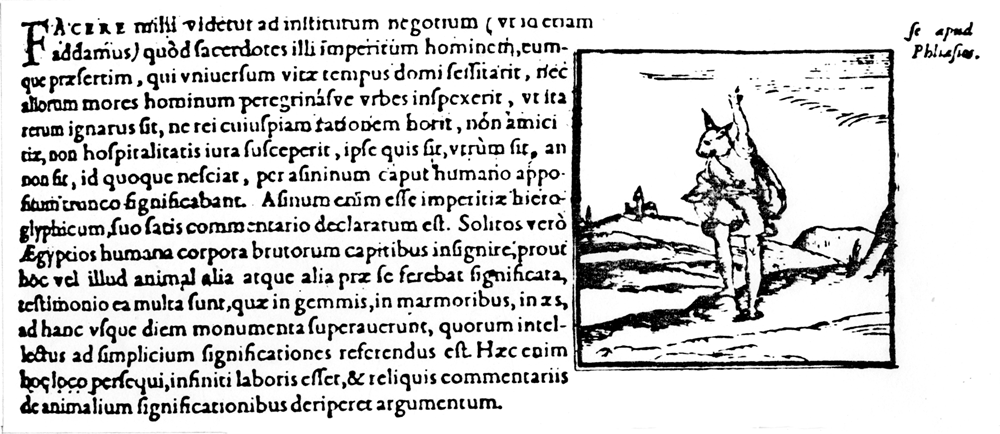

驴头人在珍奇室绘画中带来的威胁并不仅仅针对宗教艺术,而是面向更宽泛意义上的艺术与知识。当然,珍奇室中常常挂有一幅可能原属教堂的核心藏品,但世俗题材的作品仍占多数。此外,这些“驴头偶像破坏者”也不只破坏绘画,地球仪、书籍和仿古雕塑也是他们施以暴行的对象。不过,他们的服装还是参照了那群在1566年席卷法兰德斯地区的“图像破坏者”的着装。人身上的那只驴头也有其悠久的传统。自从宗教改革爆发以来,这一母题在天主教徒与新教徒的论争间扮演了重要角色。对路德教派而言,驴代表教皇;对天主教徒而言,驴代表路德。愚人高帽和驴耳朵是含义相当的意象。偶像破坏者兼具愚人和驴子的形象。在同时期的象征图册中,驴头是“无知”的表意符。当卡洛尔·凡·曼德尔用“哞叫”、“激愤”、“愚蠢”、“疯狂”、“不可理喻”、“艺术之敌”、“野蛮”、“瞎眼”等等字眼来形容偶像破坏者时,他显然是有所指的。1661年,科尔内里·德比在安特卫普出版了一本名为《金色珍奇室》的“文字版珍奇室”,德比为该书选择了这样一句警句:“Ars nullum habet inimicum nisi ignoratem[除无知者外,艺术没有其他任何敌人]。”

匿名画家,《无知》,瓦雷里亚诺·博尔扎尼(Valeriano Bolzani)著,《象形文字》(Hieroglyphica)中的插图,里昂1602年(图片来源:艺术史图书馆,弗里堡)

由此可见,一种剑拔弩张的气氛似乎笼罩着珍奇室绘画的诞生,我们在上文中反复提及的两种对待图像的极端态度在画面中开始了一场拉锯战。一种态度希望能把图像组织到一整套知识体系中去,另一种态度则对图像的彻底毁灭喜闻乐见。在17世纪30年代,珍奇室绘画开始向绘画版目录的分类问题进一步演化,原先画面中强烈的戏剧张力开始趋于缓和,但从没有完全消失。

然而,一幅珍奇室绘画的理想观者究竟是谁?这些画极有可能是为与“修辞社”有联系的安特卫普文化圈所作,我们也知道,不少画家(包括弗朗索瓦·弗兰肯二世和扬·布鲁盖尔)与这些社团相交甚好。画中的诸多细节都支持这一设想,尤其是几乎常规出现在珍奇室中的小尊演说家雕塑。

就这一点而言,我们理应提及这一时期最受广泛阅读的有关人为记忆的手册——兰贝特·申科尔(Lambert Schenckel,拉丁语名Schenkelius)出版于1611年的《记忆术宝库》(Gazophylacium Artis Memoriae)。申科尔在书中提出了一种在图像建构与图像毁坏之间摆荡的辩证法,与我们感兴趣的画作可谓关系紧密。西塞罗早在《论演说家》(De Oratore)中就已经提出了“遗忘的艺术”与“记忆的艺术”同等重要的观点。当申科尔把“记忆术”(ars memoriae)与“遗忘术”(ars oblivionis)对应起来,他或许就是在援引西塞罗的这一理念。申科尔向修辞学家的提议是,要想组织一段条理清晰的论说,他们需要在脑中想象一间房间(cubiculum),然后在房间中挂上一幅又一幅的内心图像,每幅图像对应言论中的一个理念。他们只要从记忆中唤起这间房间挂满图像的模样,在脑中呈现出图像的顺序和排布方式,就可以对即将展开的论说胸有成竹了。放置在房间角落里的图像有一项特殊功能:它们标志着论说中两个章节之间的转折点。房内的家具也有用武之地,讲演者可以把具有特殊意义的图像投射其上。

因此,申科尔的记忆术原则与支配一座珍奇室营建过程的原则可说非常相近。有许多作者的文字可以证实,当时珍奇室的构造遵循记忆术原理。譬如,夏尔·佩罗在其名为《绘画》(La Peinture,1663年)的诗歌中就描述了一间“美轮美奂的厅堂”,我们在其中可以看到:

……九位年轻的美人,各有千秋/齐声唤出九般手艺/她们成形于各异的物体/呈现出九种主题。

这段文字证明,这间“美轮美奂的厅堂”是用组合术的手法打造而成的,其类型与洛马佐的绘画神殿相似。两者唯一的区别在于,这里的关键数字是九,而神殿中蕴含的记忆术遵循着七元结构。

申科尔的假想珍奇室是为了帮助饱学之士训练记忆力而构想的。但是,作者进一步问道:如若房间已经布满图像,而我们还想另组织一段言论,该如何是好?他给出的回答是:我们必须把房间中的旧图像清扫一空。为解释这一操作,申科尔描绘了如下景象:人们可以想象一位或多位跋扈愤懑、手持武器的人正闯入房中,他们把图像狠狠砸碎在地。一番暴动之后,“画家”(也就是演说家)便可以用新的色彩与图像布置他的房间了。

要想确定“有驴头偶像破坏者的珍奇室”和申科尔的“遗忘术”之间的实际联系并非易事。这些画作是不是对记忆/遗忘(memoria/oblivio)这对辩证概念的图解?又或者,实际情况正相反,珍奇室绘画的视觉模型才是申科尔的人为记忆术的灵感来源?支持这两种观点的论据数量相当。但是与两者实际出现的先后顺序,抑或两者间如何相互影响相比,还有一项更为关键的事实:绘画和修辞术都采取了非常戏剧化的方式来定义图像的系统布局;在这个定义过程中,偶像破坏——不论是作为内在意图,还是外在行为——都在否定端扮演了关键角色。

阿德里安·凡·施塔尔本特(Adriaen Van Stalbemt?),《珍奇室(绘画的寓言)》,17世纪上半叶,木板画,93×114厘米,马德里,普拉多美术馆(图片来源:普拉多美术馆,马德里)

阿德里安·凡·施塔尔本特,《珍奇室(绘画的寓言)》,17世纪上半叶,94.2×123.5厘米,巴尔的摩,沃尔特斯美术馆(图片来源:沃尔特斯美术馆,巴尔的摩)

随着时间的推移,“珍奇室绘画”内的偶像破坏场景也历经演化。两幅分别藏于马德里和巴尔的摩的画作极富意味地记录了这一变化过程。乍看之下,这两幅画展示的珍奇室与其他绘画(譬如《扬·斯内灵克的珍奇室》)别无二致。现藏普拉多美术馆的画作很有可能是另一幅作品的原型。我们在画中看到一间硕大的房间,自然光从两扇窗户中倾泻而入。画面深处的墙面上挂满绘画。一座案台上陈列着若干尊小雕像。房内的两组人物分别站在两张桌子的四周。其中五位围在窗边的一架浑天仪四周议论纷纷。另有六位站在房间右边的另一张桌边,桌面上放着一架地球仪,四周散置一些书籍、地图和贝壳。画面中央,两位绅士正静赏一幅搁在地面上的画。

阿德里安·凡·施塔尔本特,图61细部(图片来源:普拉多美术馆,马德里)

这幅画中画跳脱出了展览的线性逻辑,令人回想起《扬·斯内灵克的珍奇室》中放在类似位置上的图像。画面微缩呈现的珍奇室场景在空间布局上与大房间大体相同:窗户位于画面左侧,门在房间右侧的深处。不过,这个室内场景中不再有鉴赏家或绅士四处张望,相反,四个兽头人身的怪物占领了整幅画面。他们把绘画摔向地面,把画框和乐器砸得粉碎。

值得注意的是,其中一幅被扔在地上、画框断裂的画作呈现的是书房中的圣杰罗姆。我们可以把这个细节看作某种二度嵌套,因为圣杰罗姆的书阁是包括珍奇室在内的所有修习场所的原始范式。偶像破坏的仪式所颠覆的正是这个微型的智识宇宙。

不过,疑问也随之而来。除了构成珍奇室场景的某种颠倒镜像,这幅画中画是否还有其他象征含义?难道没有什么线索能将其与画室中的其他画作联系起来?要想回答这个问题,我们需要更细致地观察画中展示的一整套图像。这间珍奇室中的绘画排布似乎只以画面尺寸作为组合的标准。两幅小型肖像挂在一幅静物画的两侧;风景画的一旁挂着一幅椭圆形画框的花卉图;神话场景(《狄安娜与阿克泰翁》)紧挨着圣经叙事画(《以撒的燔祭》)……唯一结构相对明朗的序列是12枚罗马帝王胸像的奖章。相比之下,案台上的小雕塑却和贝壳珊瑚混成一片。不过,还是有一尊赫拉克勒斯塑像以其过人的尺寸占据主导。在墙面的最右边,一系列小幅绘画旁边挂着各式乐器。在书桌上方墙面的中心位置,也就是按照惯例挂置圣经题材大尺幅画作的位置,我们可以看到一幅寓言题材的绘画。不论是这幅画的尺寸,还是整个珍奇室中只有这幅画装有防尘帘幕这一点,都赋予它一种通常专属于宗教题材作品的中轴地位。在这幅中央图像的统率下,墙面乃至画面整体构图的各个部分都凝聚了起来。这幅画的主题是“绘画的寓言”:画面中央有一位穿着华丽、呈半跪立姿态的女性形象;挂在她手臂上的面具标志着她即是绘画的人格化身。一个长着驴耳朵的怪物把她摔倒在地,但另两个人物很快便伸出援手——其中一位是智慧女神密涅瓦,另一位是手执小号的名望女神。“名望”支撑着“绘画”,扶她站立起来,密涅瓦则将矛头指向倒地的怪物。

环绕这幅关键图像的互文关系道出了艺术家期望观者察觉的一条寓意线索,这条线索赋予画作构图以理念上的统一性。这幅硕大的寓意画正下方便是挺立的赫拉克勒斯雕像,两者的位置关系让雕像看似头顶着画作。借着与密涅瓦和名望女神的比邻关系,赫拉克勒斯作为象征美德的英雄顺势变身为第三个寓意性的人格化身——他寓意的正是“美德”本身。这尊小雕像是画面中央的大幅画作与珍奇室空间之间的衔接点。最后,放在地面上的小幅画作重拾寓意“无知”的驴头人身形象,并在画面中映照出了一间与周遭情形截然相反的珍奇室。我们大约可以这样陈述两位绅士正在解析的画面信息:“如果‘无知’战胜了‘绘画’,或许就会变成这般光景吧!”

现藏于巴尔的摩的版本丝毫没有偏离马德里的画作。唯一可见的差异是人物在画面中的分布情况。那把在房间中央的椅子不翼而飞,在画有驴头偶像破坏者的小画四周谈笑风生的两位鉴赏家也不见踪影。取而代之的是三个全新的人物,他们不把目光投向地面上的画作,甚或房间中的其他画作。他们并不是普通的“鉴赏家”,而是在1599年至1621年间统治南尼德兰地区的阿尔布雷希特大公与伊莎贝拉公主。站在他们之间的第三位人物是珍奇室的主人。

这一版本中的变化有何用意?这是否——如许多人所想的那样——是地方统治者对安特卫普珍奇室一次在历史中有迹可寻的造访事件?这种可能性微乎其微。画中的珍奇室并非真实存在,而是寓意表达的一部分。大公夫妇的在场也因此更富象征性。如此看来,巴尔的摩一画并不是在马德里藏画的基础上另生枝节,反倒是进一步挑明了后者隐含的意图。

大公夫妇在北方领土上开启了西班牙治世的时代(Pax Hispanica)。在他们的统治下,宗教战争得到平复,天主教体制也站稳了脚跟。我在上文中曾借机指出,哈布斯堡家族的神话曾介入16世纪图像论争的背景,影响艺术珍奇室的组织结构,并渗透到洛马佐对“绘画神殿”的构想中去。这一背景对我们理解巴尔的摩一画多有裨益。正是哈布斯堡家族(阿尔布雷希特是鲁道夫二世的弟弟,伊莎贝拉是腓力二世的女儿)确保了美德能战胜无知。这层含义在马德里的版本中已然存在。画中的那排十二帝王像把观者的注意力引向帝国主题;赫拉克勒斯——这根支撑中央画作的男像柱(atlante)——就是这位奥地利名门的化身。在普拉多版本中隐晦的细节在巴尔的摩版本中变得直截了当:保卫绘画因此也是(或许,首先是)一项政治使命。大公夫人伊莎贝拉在藏画室的空间中的角色,就好比那幅寓意画中的密涅瓦。

经过这番分析,珍奇室绘画这种图画体裁的缘起在多重动机的交汇处逐渐显示出清晰的脉络。这些画作用视觉手段呈现了一种关于艺术的话语。这种话语——我们此刻可以如此断言——把图像问题的戏剧情境与记忆术的修辞情境结合起来,最终成就了政治寓言。

《画作的诞生:近代早期欧洲的元绘画》,[罗]维克多·斯托伊奇塔著,钱文逸译,六点图书|华东师范大学出版社2025年1月。